ロフトの高さ2mは可能か建築基準法の観点から解説

ロフトを2mの高さでつくる場合、建築基準法の規定がどのように関わるのか気になる方も多いのではないでしょうか。ここではルールや注意点をわかりやすく解説します。

ロフトの高さに関する建築基準法の基本ルール

ロフトは空間を有効活用するための方法として人気がありますが、その高さには建築基準法による規制があります。ロフトの高さが法律で定められている理由は、安全性や居住性の確保が目的です。

建築基準法では、ロフトは「小屋裏物置等」として扱われることが多く、この場合、「天井高1.4m以下」「床面積が直下階の2分の1未満」といった条件が設けられています。これらの基準を超えると、ロフトは「階」とみなされるため、2階建ての住宅として法的な制約が増すことになります。たとえば、建物の容積率や階数制限に影響が出るため、設計時にはこの基準をしっかり確認する必要があります。

2mのロフトが認められるケースと制限

ロフトの天井高が2mあるケースは、基本的に建築基準法上「階」とみなされる可能性が高くなります。たとえば、天井高1.4mを超えるロフトは、収納スペースではなく居室や2階部分として扱われやすく、建ぺい率や容積率の規制の対象となります。

ただし、特定の用途や建物の構造、自治体の条例によっては、2mのロフトが許可される場合もあります。たとえば「吹き抜け空間の一部」や「事務所・店舗用」など、住宅以外の用途の場合は規制が異なることもあります。そのため、2mのロフトを希望する場合は、事前に自治体や建築士に相談し、用途に応じた法的条件を確認することが重要です。

ロフトと2階建てとの違いとは

ロフトと2階建ての最大の違いは、法的な扱いと日常生活における使い方にあります。ロフトは基本的に収納や一時的な利用目的で設置されるため、天井が低く、建築基準法上も「階」とは別の扱いとなります。

一方、2階建ては各階が居住空間として認められ、高さや面積、階段などの条件が厳密に定められています。ロフトの天井高や床面積が基準を超えると、建築基準法では2階扱いとなり、建物全体の設計や申請に影響します。ロフトはあくまで「プラスアルファの空間」として位置づけ、使い方や規模に注意が必要です。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

ロフトを2mにしたいときの注意点と工夫

天井高2mのロフトを実現したい場合、設計や法律、安全面の観点から注意すべきポイントがいくつかあります。上手に使うための工夫も合わせて紹介します。

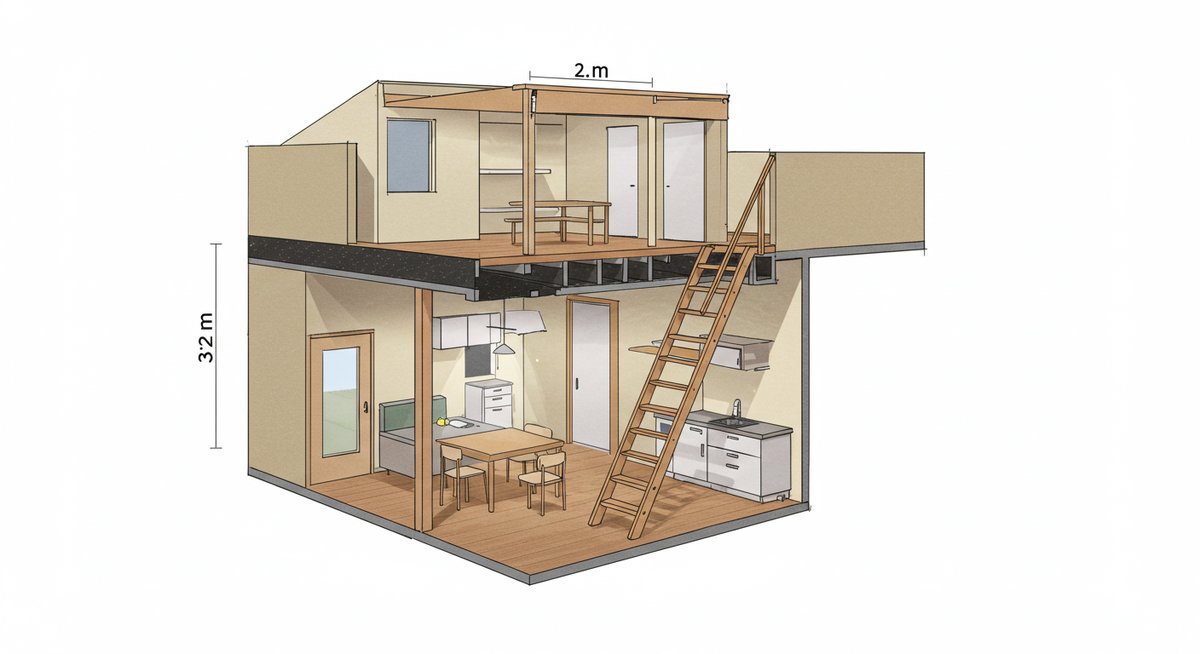

天井高2mのロフトを作る際の設計ポイント

天井高2mのロフトを設計する際には、居住性を高めたい気持ちと法的な制約のバランスを取る必要があります。2mの高さがあれば、大人が立てるので使い勝手は良くなります。しかし、その分「階」として扱われるリスクが高まるため、家全体の設計や建築確認申請に影響が出ます。

設計では、ロフトの床面積や配置、上階へのアクセス方法(はしごや階段)も重要です。はしごの場合は省スペースですが、安全面に配慮した設計が求められます。また、換気や照明、火災警報器の設置も忘れずに行うことで、安心して利用できる空間になります。

天井高以外に考慮すべき法的・安全面の注意点

天井高だけでなく、ロフトの面積や構造も建築基準法の対象となります。基準を超えると建物全体の容積率・建ぺい率に影響が出るため、設計段階から注意が必要です。法的な確認は、設計士や地元自治体への相談が確実な方法です。

また、安全面でも注意が必要です。ロフトへの昇降はしごの安全性や、転落防止策が大切です。特に小さなお子様や高齢者がいる家庭では、手すりの設置や、はしごの傾斜角度に配慮しましょう。火災時の避難経路も設計時に検討しておくと、より安心して暮らせます。

使いやすさと快適性を両立させる工夫

使い勝手が良く、快適なロフト空間を作るには、いくつかの工夫が効果的です。たとえば、採光や換気を確保するために小窓や天窓を設けると、明るく風通しの良い空間になります。

さらに、ロフト内の温度が上がりやすいことも考慮して、断熱材の追加やサーキュレーターの設置が役立ちます。収納力を高めたい場合は、棚や収納ボックスを活用することで、限られたスペースを無駄なく使うことができます。照明は調光できるタイプが便利です。用途や家族のライフスタイルに合わせて、ロフトを計画的にデザインすることが大切です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

ロフトの高さを活かしたおすすめの活用方法

ロフトの高さを活かせば、収納や趣味の空間など多様な使い方が可能になります。ここでは具体的な活用アイデアを紹介します。

収納スペースとしてのロフト活用アイデア

ロフトは収納スペースとしてとても便利です。普段使わないものや季節の家電、衣類、アウトドア用品などを整理しておく場所として役立ちます。スペースが限られている場合でも、ロフトを利用することで床面積を有効に使うことができます。

使い勝手を良くするためには、収納ボックスやキャスター付きの棚を活用しましょう。また、収納する物によってゾーニングすると、必要なものがすぐ取り出せて便利です。下記のように用途別にエリアを分けると良いでしょう。

| 用途 | 置きたい物 | 収納の工夫 |

|---|---|---|

| 衣類 | 収納ケース、布団 | 衣装ケースを積み重ねやすい形に |

| 季節用品 | 扇風機・暖房器具 | キャスター付き棚を使う |

| 趣味・思い出 | アルバム・玩具 | ラベルで管理して整理 |

子ども部屋や趣味空間にロフトを使う場合のポイント

ロフトを子ども部屋や趣味のスペースとして活用したい場合、安心して使えるための工夫が必要です。たとえば、ロフトの入り口や昇降はしごには手すりや滑り止めを設けることで、安全性が高まります。

趣味空間として使う場合は、照明や電源コンセントの配置も重要です。小さな机や椅子を置くことで、読書や趣味の作業スペースとしても利用できます。子ども部屋にするなら、安全なマットを敷く、角の少ない家具を選ぶなど、事故を防ぐ工夫が大切です。プライベート空間を演出するカーテンで仕切るのもおすすめです。

快適な寝室や書斎として使うための工夫

ロフトを寝室や書斎に使う場合は、リラックスしやすい環境を整えることがポイントです。寝室として利用する場合は、断熱や換気に配慮し、温度が上がりすぎないようにしましょう。布団やベッドは通気性の良いものを選び、湿気がこもらないよう工夫します。

書斎として使う場合は、照明の明るさや机・椅子の高さに注意が必要です。長時間の作業でも疲れにくい環境を作るために、コンパクトなデスクや収納付きの椅子を選ぶのも良い方法です。騒音対策としてカーペットを敷いたり、壁面収納を活用することで、静かで集中しやすい空間が生まれます。

ロフトの高さ2mを実現するための施工事例と実際の体験談

実際にロフトの高さ2mを取り入れた住宅の事例や、住んでみて感じたメリット・デメリット、設計時のアドバイスを紹介します。

2mロフトのある住宅の実例紹介

ある新築住宅では、リビングの一角に天井高2mのロフトスペースを設置しました。このロフトは、趣味の作業部屋として利用しており、窓を2か所設けているので明るく開放的な空間になっています。

別の事例では、家族の寝室として2mロフトを活用しており、普段は下部を収納スペースとして使っています。ロフトへは緩やかな階段を設け、安全性に配慮されたデザインです。どちらの事例も、家族構成やライフスタイルに合わせてロフトの活用方法を工夫しています。

住んで分かったロフトのメリットとデメリット

実際にロフトを取り入れた方の体験談では、空間が広く感じられ、収納や趣味部屋としてとても便利という声が多く聞かれます。特に2mの高さがあると、立って作業できるため使い勝手が良いと感じる方が多いようです。

一方で、夏はロフト部分が暑くなりやすい、昇降が面倒、天井が高い分冷暖房効率が下がる、といったデメリットも指摘されています。下記にメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 空間を有効活用できる | 夏場は温度が上がりやすい |

| 収納・趣味部屋に最適 | 昇降が手間になることがある |

| プライベート空間になる | 冷暖房効率が悪くなる場合がある |

2mロフトの相談や依頼の際に役立つアドバイス

2mロフトを検討する際は、まず自治体や専門家に法的条件を確認することが大切です。設計段階で建築士や工務店とよく相談し、希望する使い方ができるかどうかを事前にチェックしましょう。

また、ロフトの用途や家族のライフスタイルに合わせて、安全性や快適性を重視した設計を依頼してください。予算に余裕があれば、断熱・換気設備のグレードアップや階段の設計にもこだわると、より満足度の高い空間が実現します。実際の施工事例や口コミを参考にイメージを膨らませるのもおすすめです。

まとめ:ロフトの高さ2mを実現するために知っておきたいポイント

ロフトの高さ2mを実現するには、建築基準法の規定や安全面への配慮が欠かせません。事前の確認や設計の工夫によって、快適で使い勝手の良い空間づくりが可能になります。

用途やライフスタイルに合わせて計画し、専門家と十分に相談することで失敗を防げます。2mロフトは空間にゆとりをもたらし、暮らしに新たな楽しみを与えてくれるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!