省エネ基準の地域区分とは何か

省エネ基準の地域区分は、気候に合わせて住宅の省エネ性能を定めるために設けられています。住むエリアにより必要な断熱や仕様が異なるのが特徴です。

省エネ基準地域区分の目的と重要性

省エネ基準地域区分は、全国を複数のエリアに分けて、それぞれの気候に合った省エネ基準を設ける仕組みです。日本は北から南まで気候が大きく異なり、同じ基準では快適な暮らしを実現しづらいため、この区分が必要とされています。

この地域区分によって、寒さが厳しい地域では厚い断熱材を使い、温暖な地域では過度な断熱を避けるなど、無駄なく効率的な省エネ住宅がつくりやすくなります。省エネ性能をエリアごとに最適化することで、快適さと経済性の両立が狙えます。

地域ごとに異なる気候と適用基準の違い

日本国内は、北海道のように冬の寒さが厳しい地域から、沖縄のように高温多湿な地域まで、気候の幅が広いです。この違いを反映するため、省エネ基準では1~8の地域区分を設けています。

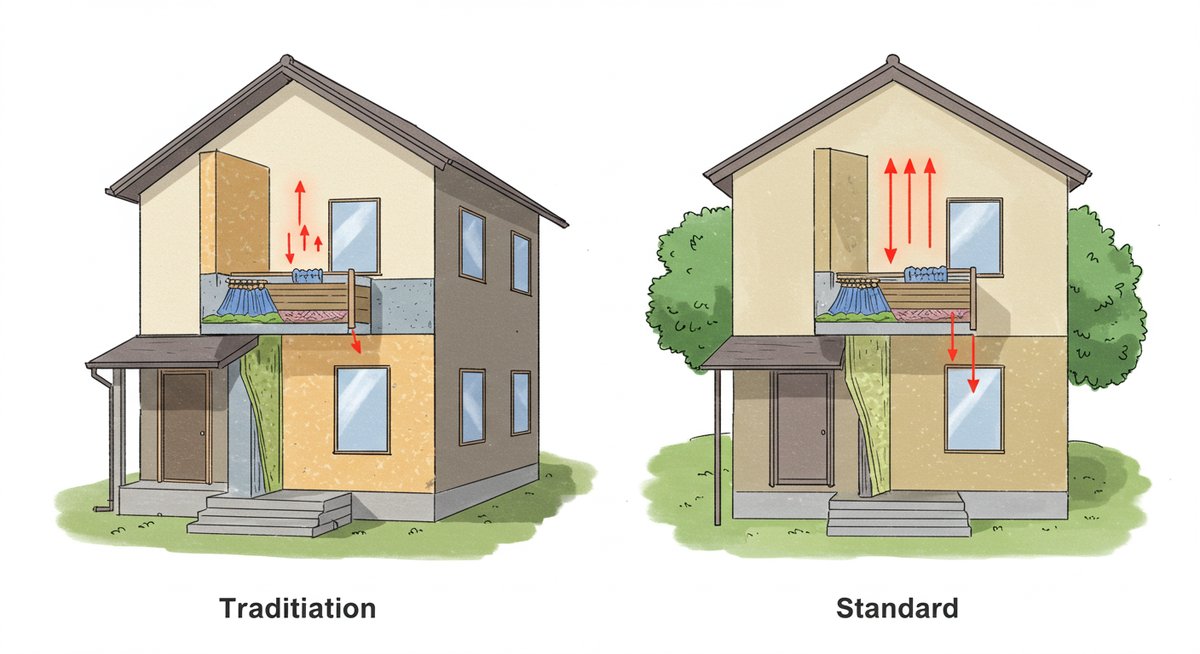

たとえば、北海道(1・2地域)では断熱性能が特に重視され、窓や壁の断熱基準が厳しく設定されています。一方、九州や沖縄(7・8地域)では、通風や日射遮蔽を意識した設計が求められ、断熱基準は比較的緩やかです。こうした違いにより、住む場所に合った住宅環境を整えやすくなっています。

住宅性能や光熱費に与える影響

省エネ基準の地域区分は、住宅の断熱性能や気密性、使用する設備に直接影響します。気候に合った基準を満たすことで、冷暖房の効率が高まり、光熱費の削減が期待できます。

また、断熱や気密が十分であれば、室内の温度差が少なくなり、年間を通じて快適な住み心地を維持しやすくなります。省エネ基準は、生活の快適性と家計へのやさしさを両立させるための大切な指標といえるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

地域区分ごとの断熱性能とUA値の目安

省エネ基準地域区分ごとに、住宅の断熱性能やUA値(外皮平均熱貫流率)の目安が異なります。UA値は光熱費や快適性に大きく関わる指標です。

地域区分とUA値の関係性

UA値とは、住宅全体から逃げる熱量を表す数値です。値が小さいほど断熱性が高いことを意味します。省エネ基準では、寒冷地ほどUA値の基準が厳しくなっています。

例えば、北海道などの寒い地域(1・2地域)では、おおむね0.46以下のUA値が求められます。一方、沖縄などの温暖な地域(8地域)は0.87以下と、基準が緩やかです。以下の表に、主な地域区分ごとのUA値の目安をまとめました。

| 地域区分 | UA値の基準(W/㎡K) | 主な該当地域 |

|---|---|---|

| 1・2 | 0.46以下 | 北海道など |

| 3 | 0.56以下 | 東北・北陸など |

| 4・5 | 0.75以下 | 関東・中部など |

| 6 | 0.87以下 | 関西・四国など |

| 7・8 | 0.87以下 | 九州・沖縄など |

断熱性能等級とその選び方

住宅の断熱性能は、等級という形でも示されます。等級が高いほど、断熱性が高く、省エネ性能が優れているといえます。現在は「等級4」以上が標準的になっていますが、より高性能な「等級5」「等級6」も登場しています。

選び方のポイントは、地域区分に合った等級かどうかです。寒冷地では高い等級が求められますが、暖かい地域では過剰な断熱が必要ない場合もあります。長く快適に住むためには、建築コストや光熱費、将来的な省エネ性も含めて、バランスよく検討しましょう。

地域別に推奨される断熱性能の違い

推奨される断熱性能は、住む地域によって異なります。たとえば寒冷地では、壁や窓の断熱材を厚くし、熱の逃げ道を極力減らす工夫が求められます。一方で温暖地では、断熱よりも通風や日射をコントロールする対策を重視する傾向があります。

具体的には、北海道や東北では「断熱等級5」や「6」が推奨される場合が多く、関東や関西では「等級4」でも十分な場合があります。建築会社に相談する際には、地域の気候や自身の暮らし方を考えたうえで、最適な断熱性能を選ぶことが大切です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

省エネ基準適合によるメリットと補助制度

省エネ基準を満たした住宅には、快適性や経済性の向上、各種の補助金・優遇措置など、さまざまなメリットがあります。

省エネ基準を満たすことで得られる住宅の快適性

省エネ基準を満たす住宅は、冬でも暖かく夏は涼しいなど、年間を通して室内の温度が安定しやすくなります。冷暖房機器に頼りすぎずに快適さを保てるため、健康面でも安心感があります。

また、断熱や気密を高めることで、外からの騒音やすきま風を減らせます。ヒートショックや結露のリスク低減にもつながり、家族全員が安心して暮らせる住環境を実現しやすくなります。

光熱費削減と環境負荷軽減の効果

省エネ住宅は、少ないエネルギーで室内環境を保てるため、光熱費の節約につながります。毎月の電気・ガス代が抑えられることで、長期的に家計の負担も軽減されます。

さらに、エネルギー消費が減ることで、二酸化炭素(CO2)の排出量も減少します。小さな取り組みの積み重ねが、地球温暖化対策にも貢献することにつながります。

補助金や税制優遇制度の活用ポイント

省エネ基準を満たす住宅には、国や自治体から補助金や税制優遇の制度が用意されています。代表的なものには、住宅ローン減税やこどもエコすまい支援事業などがあります。

これらの制度を活用するには、事前に申請方法や条件をチェックすることが大切です。たとえば、着工前に申請が必要な場合や、使用する建材や設備に指定があるケースもあります。建築会社や行政の窓口に相談し、最新の制度をしっかり確認しましょう。

2025年省エネ基準義務化と今後の住宅づくり

2025年から省エネ基準の適合が住宅建築において原則義務化されます。これから家づくりを考える人には、特に重要なポイントです。

2025年施行の省エネ基準義務化の内容

2025年から、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が求められます。これまでは一部の住宅でしか義務化されていませんでしたが、今後は全国で基準を満たすことが必須となります。

基準の内容は、主に断熱性能や窓、設備の性能など、家全体の省エネ性能を一定以上に保つことが中心です。新築住宅を計画する際は、必ずこの基準をクリアする設計が求められます。

新築やリフォーム時の注意点と対応策

新築やリフォームを行う際、省エネ基準の内容や必要な仕様を事前に確認しておくことが大切です。特にリフォームでは、既存の構造を活かしながら基準を満たす工夫が必要になります。

対応策としては、断熱材の追加や窓の交換などで性能向上を図る方法があります。また、省エネ性能を高めることで補助金などの支援を受けやすくなる場合もあるため、費用面でもメリットが期待できます。施工会社とよく相談し、適切なプランを選びましょう。

省エネ基準適合住宅を選ぶ際のチェックポイント

省エネ基準に適合した住宅を選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。

- 地域区分に合った断熱性能とUA値になっているか

- 窓やドアなどの開口部の性能が基準を満たしているか

- 使用する設備や建材が省エネルギー仕様か

- 補助金や税制優遇の対象になるか

これらをチェックすることで、性能だけでなく経済的にも有利な住まい選びができます。分からない点は専門家や施工会社に相談し、納得して進めることが大切です。

まとめ:地域区分を理解して省エネ住宅で快適な暮らしを実現

省エネ基準の地域区分を正しく理解することで、住む場所に合った理想的な住まいづくりが可能になります。気候や暮らし方に合わせた住宅性能は、快適な毎日と家計の安心につながります。

今後は省エネ基準の義務化が進み、ますます住宅の省エネ性能は重視される時代です。知識を活かして、自分と家族にとって心地よい住宅選びを心がけましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!