賃貸住宅で給湯器が電気かガスかわからないときの確認ポイント

賃貸住宅で生活を始めた際、給湯器が電気式かガス式か分からず困ることは珍しくありません。まずは簡単にできる基本的な確認方法を解説します。

給湯器本体のラベルや表示をチェックする

まず、給湯器本体に貼付されているラベルやプレートを確認しましょう。多くの給湯器にはメーカー名や型番のほか、使用するエネルギーについて「ガス」や「電気」といった記載があります。表記例として「都市ガス」「プロパンガス」「電気温水器」などがあります。これらの表記を探してみることで、種類を見分ける手がかりとなります。

また、ラベル以外にも、操作パネルやカバー部分にエネルギー種別が書かれている場合もあります。分かりにくい場合は、型番をインターネットで検索すると、製品の詳細仕様を調べることも可能です。ラベルや表示は比較的簡単に確認できる方法なので、最初にチェックしてみるとよいでしょう。

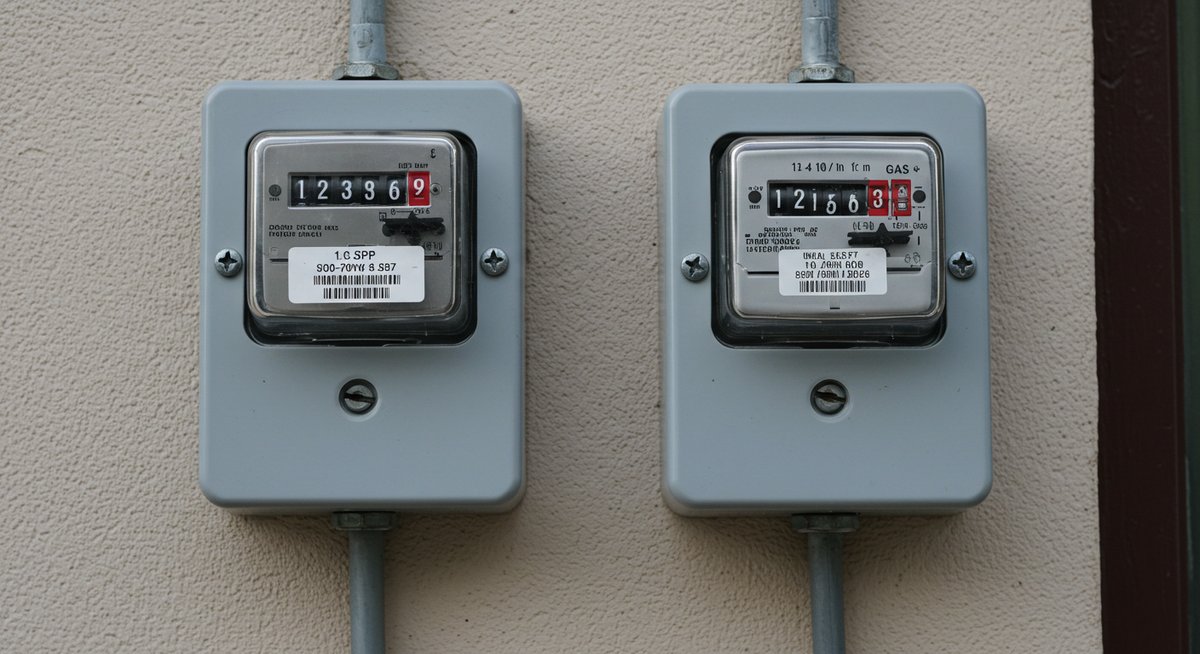

ガス栓や配管の有無で判断する

次に、給湯器の周囲にガス栓やガス配管があるかどうかを調べます。ガス給湯器の場合、本体付近や壁面、床にガス用の配管やバルブが設置されていることが多いです。ガス栓は、赤や黄色のキャップ付きで目立つ形状をしています。また、ガス漏れ検知器が近くに取り付けられていることもあります。

一方、電気式の場合は太めの電源ケーブルや専用の電気ブレーカーがあるのが特徴です。ガス配管が見当たらず、電源コードやブレーカーしかない場合は、電気給湯器の可能性が高いです。このように、給湯器付近の配管や接続部分を観察することで、種類を判断することができます。

設置場所と外観から見分けるコツ

給湯器の設置場所や外観も種類を判断するヒントになります。ガス給湯器は、屋外に設置されていることが多く、排気のための煙突や排気口が目立つ場合があります。特にベランダや外壁に設置されている箱型の機器はガス式が多いです。

電気給湯器の場合、室内やバルコニーの片隅に大型タンクのような形状で設置されていることが一般的です。小型の電気式瞬間湯沸かし器もありますが、大きめの筒状や箱型のタンクが目印となります。設置場所や本体の形状を観察し、外観の違いにも注目してみましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

契約書や設備説明書で給湯器の種類を調べる方法

給湯器の種類が現場で分かりにくい場合は、書類に目を通すことで正確な情報を得ることができます。手元の資料やオーナーへの確認方法を紹介します。

賃貸契約書に記載されている設備情報を確認

賃貸契約書の設備一覧には、給湯器の種類や型番が記載されていることがあります。「ガス給湯器」「電気温水器」といった具体的な名称が明記されている場合は、それに従うと良いでしょう。設備欄が簡素な場合でも、用途や燃料種別が記載されているケースもあります。

分かりづらい場合は、設備一覧表の略称や記号が何を示すのか、契約時にもらった資料や説明を見直すことがポイントです。もし記載がない場合でも、契約書内の付帯設備や備考欄に補足情報がないかも確認してみてください。

重要事項説明書や間取り図のチェックポイント

重要事項説明書には、物件の主要な設備について詳細が記載されています。給湯器の欄や「給湯方式」の項目に「ガス」「電気」などの記載がないかを探しましょう。表形式になっていることも多いので、他の設備(例:コンロ、暖房機器)と併せてチェックすると、全体のエネルギー供給方法も見えてきます。

また、間取り図に「給湯器(G)」や「給湯器(E)」といった記号が記載されている物件もあります。表内の略号や図面の凡例も確認し、見逃しやすい小さな記載にも注目してみることが大切です。

管理会社や大家へ直接問い合わせする

書類や現地で判断がつかない場合は、管理会社や大家に直接問い合わせるのが確実です。電話やメールで「給湯器は電気式かガス式か教えてほしい」と伝えると、迅速に答えてもらえるでしょう。

特に、不明点があるまま生活を始めてしまうと、トラブル時に対応が遅れる原因になります。入居前や引っ越し直後に、不明点は積極的に質問しておくと安心です。管理会社やオーナーは日頃からこうした問い合わせに慣れているため、気兼ねなく相談できます。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

電気給湯器とガス給湯器の違いとそれぞれの特徴

給湯器には大きく分けて電気式とガス式があり、それぞれ異なる仕組みや特徴があります。性能やコストに違いがあるので、比較しながら理解しましょう。

電気給湯器の仕組みとメリットデメリット

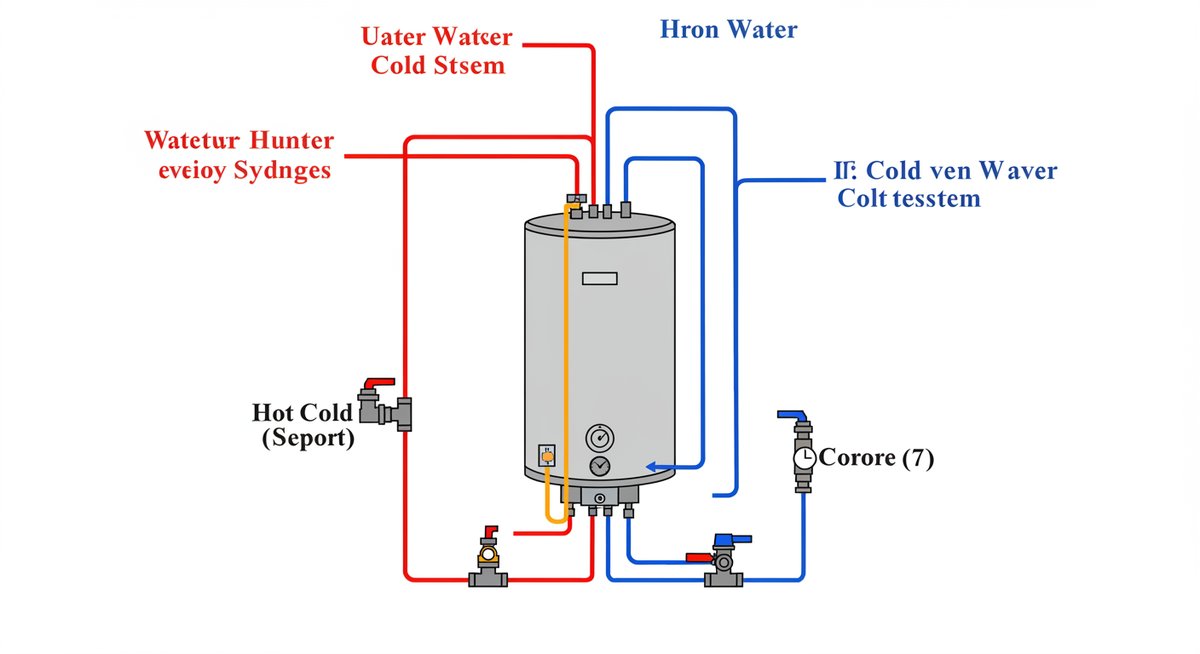

電気給湯器は、電気の力でお湯を沸かす仕組みです。代表的なものに「貯湯式」があり、深夜などの安い電気料金の時間帯にまとめてお湯を作り、タンクに貯めておきます。使いたいときにそのお湯を使うため、常に安定した温度でお湯が利用できるのが特徴です。

メリット

- 夜間の電気料金が安い場合、光熱費を抑えやすい

- ガス漏れや爆発の心配がない

- 比較的静かに運転する

デメリット

- タンクに貯めたお湯がなくなると、再加熱に時間がかかる

- 設置スペースが必要

- 電気が止まると使えなくなる

ライフスタイルや設置環境によって、電気給湯器の便利さと不便さのバランスを考慮することがポイントです。

ガス給湯器の特徴と注意点

ガス給湯器は、ガスの燃焼熱で瞬時にお湯を沸かします。使用したいときにすぐお湯が出るため、生活リズムが不規則な方や多人数のご家庭には使い勝手が良いです。設置場所は屋外が多く、排気のためのスペースが必要となります。

ガス式のメリットは、連続して大量にお湯を使う場合でも安定した温度で供給できることです。しかし、ガス栓の開閉や定期的な安全点検が必要な点、またガス料金やガス漏れなど安全管理にも注意が必要です。

また、ガスの種類(都市ガス・プロパンガス)によって料金や維持コストが異なるため、契約内容もあらかじめ確認したいポイントです。

光熱費や維持費の比較ポイント

給湯器の選択を考える際、特に気になるのが光熱費や維持費の違いです。以下のようなポイントに注目しましょう。

| 給湯器の種類 | 光熱費の傾向 | 維持・管理面 |

|---|---|---|

| 電気給湯器 | 夜間割引で安くなる | タンク内清掃が必要 |

| ガス給湯器 | 使用量で変動 | ガス点検・排気設備の管理 |

電気給湯器は契約する電力会社のプランによって大きく光熱費が変動します。一方、ガス給湯器は家族の人数やお湯の使用量による変動が大きく、ガス料金も地域差があります。維持費としては、電気式はタンクの定期点検が必要で、ガス式はガス供給先の点検や排気設備の管理が重要となります。

賃貸物件で給湯器の種類を把握する際の注意点とトラブル対策

給湯器の種類をしっかりと確認しておくことで、入居後のトラブルを防ぐことができます。万が一の際の対応策や注意点も押さえておきましょう。

お湯が出ない場合の初期対応と確認事項

まず、お湯が出ないときは慌てずに以下のポイントを確認しましょう。

- 給湯器の電源が入っているか

- ガスの元栓やブレーカーが切れていないか

- 給湯器本体のリセットや再起動操作

これらを確認しても復旧しない場合は、何が原因か特定しやすくなります。たとえば、電気給湯器の場合は停電やタンク内のお湯切れ、ガス給湯器の場合はガスの供給停止や安全装置作動などが考えられます。原因が分からない場合は、無理に操作せず次の連絡先へ相談しましょう。

メンテナンスや修理時の連絡先

給湯器にトラブルが発生した場合、契約先の管理会社や大家、またはメーカーのサポート窓口が主な連絡先となります。賃貸物件の場合は、まず管理会社や大家へ連絡するのが一般的で、手配や修理がスムーズに進みます。

緊急時や深夜の場合は、契約書や入居ガイドに記載されている24時間対応のサポート窓口を探しましょう。保証や対応範囲も確認し、自己判断で分解や修理を試みることは避けてください。

給湯器選びで後悔しないためのポイント

これから賃貸物件を選ぶ際には、給湯器の種類や使い勝手もポイントの一つです。以下のような視点で判断しましょう。

- 家族構成やライフスタイルに合った給湯方式か

- 設置場所やメンテナンスのしやすさ

- 光熱費やトラブル時の対応体制

たとえば、一人暮らしなら電気式の省エネモデルでも十分ですが、家族が多い場合やお湯を多く使う場合はガス式の方が快適なこともあります。給湯器の種類までしっかり確認し、納得して入居を決めることが大切です。

まとめ:賃貸の給湯器が電気かガスかわからないときの見極めと安心の選択方法

賃貸住宅で給湯器が電気式かガス式か分からないときは、現地の確認や書類のチェック、管理会社への問い合わせなど複数の方法があります。慌てず冷静に確認を進めることが、安心して暮らす第一歩となります。

それぞれの給湯器には特徴や光熱費、メンテナンスの違いがあるため、自分の暮らし方や家計に合わせて適切な選択をすることが大切です。入居前の時点でしっかりと情報を把握し、万が一のトラブル時も慌てず対応できる体制を整えておきましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!