高気密高断熱住宅で湿度が下がらない主な原因と仕組み

高気密高断熱住宅は快適な室内環境を目指した住まいですが、湿度が下がりにくいという悩みも多く聞かれます。まずは、その主な原因や仕組みを知ることが大切です。

室内の湿気が排出されにくい構造の特徴

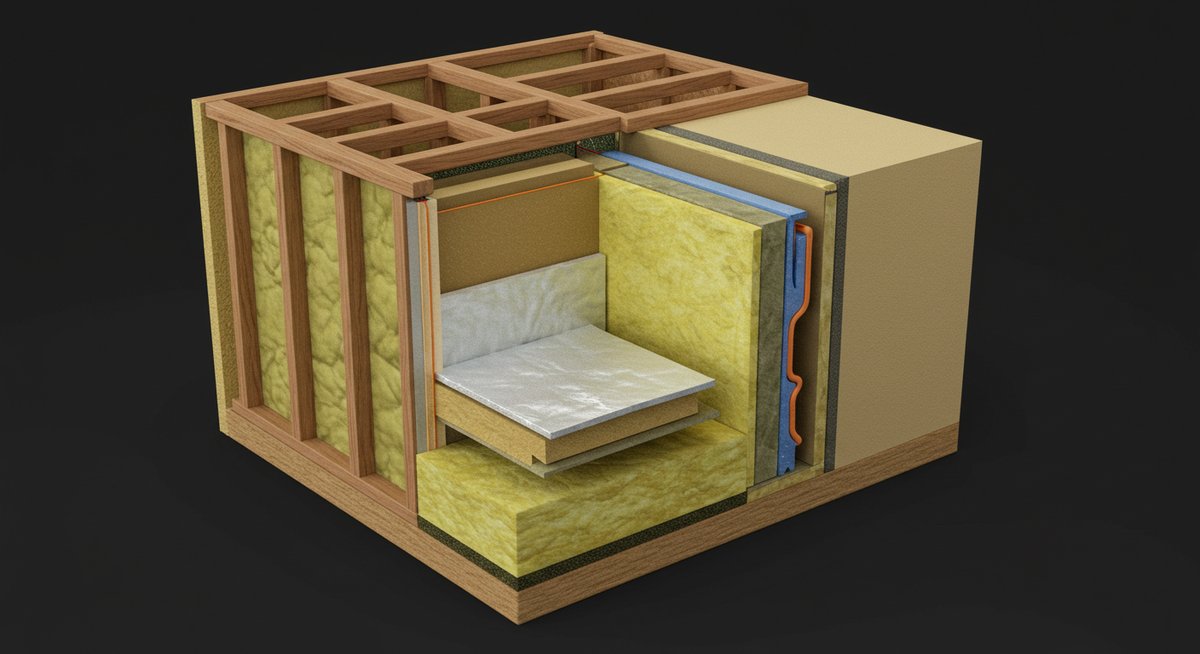

高気密高断熱住宅は、外気との熱や空気の出入りを抑えるため、すき間を極力なくし、しっかりとした断熱材で壁や天井を覆っています。住む人の体温や生活による湿気、また調理や洗濯で発生する水蒸気が、外に自然に逃げにくい構造といえます。

そのため、快適な温度が保たれる反面、湿気も蓄積しやすくなります。一般の住宅で見られる「家のすき間からの自然な換気」が少ないため、湿度コントロールが適切に行われていないと、室内の湿度が高止まりする原因になります。

新築時や季節で湿度が高くなりやすい理由

新築の住まいには、建築中に使用したコンクリートや木材から水分がゆっくりと蒸発します。これが新築後しばらくの間、室内の湿度を高める大きな要因です。

また、梅雨や夏場など外気が湿気を多く含む季節は、エアコンや換気の使い方が湿度に大きく影響します。外の湿気をシャットアウトしても、室内で発生する水分や、人の活動によって湿度が上昇しやすくなります。季節による変化にも注意が必要です。

換気システムの種類と湿度への影響

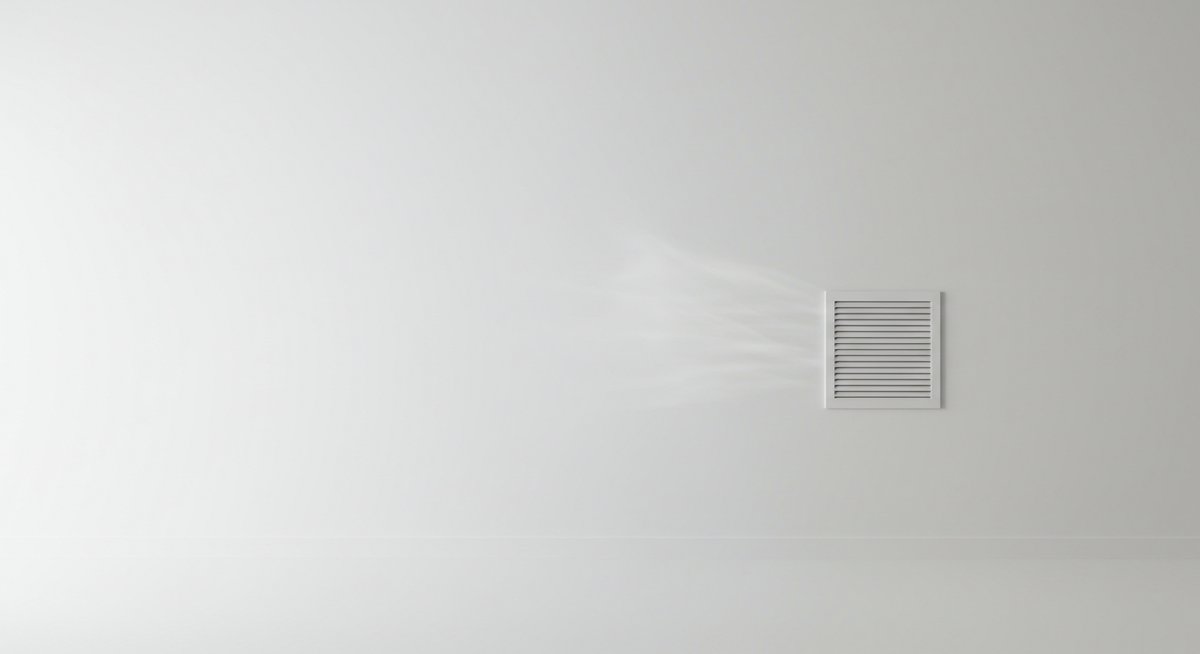

高気密高断熱住宅では、主に「第1種換気」や「第3種換気」などの換気システムが使われます。第1種換気は、給気も排気も機械で行うシステムで、熱交換器付きの場合は外気の温度や湿度をある程度コントロールできます。一方、第3種換気は排気のみを機械で行い、給気は自然に任せます。

それぞれの特徴として、第1種換気は計画的かつ安定した換気ができますが、湿度がこもりやすい場合もあります。第3種換気は外気の影響を受けやすいため、外の湿度が高い時期は室内もジメジメしやすくなる傾向があります。導入している換気システムによって、湿度の管理方法も異なります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

高気密高断熱住宅の湿度対策で知っておきたい基本

湿度を適切にコントロールするためには、住宅の特徴に応じた基礎的な対策を知ることが重要です。ここではすぐに実践できる湿度対策の基本を紹介します。

効果的な換気方法とそのポイント

高気密な住まいでは、自然換気が期待できないため、計画的に換気を行うことが必要です。窓を開けての換気も有効ですが、時間帯や季節によって外気の湿度を確認しながら行いましょう。

また、換気扇や24時間換気システムは必ず稼働させておくことがポイントです。特に、調理や入浴の後は積極的に換気を行い、湿気を外に排出するように心がけてください。家の各部屋で換気の経路が確保できているかも定期的にチェックしましょう。

エアコンや除湿機の正しい使い方

エアコンや除湿機は、湿度を下げるための強い味方です。ただし、使い方を間違えると無駄な電気代がかかったり、思うように湿度が下がらなかったりすることもあります。

エアコンの場合、冷房や除湿運転を上手に使い分けましょう。湿度が気になる時は「除湿(ドライ)」モードを活用し、長時間運転するよりも短時間でしっかり除湿するのが効果的です。除湿機は、洗濯物を室内で干す際などに併用すると、効率よく湿気を減らすことができます。

調湿素材や建材でできる湿度コントロール

住まいの内装には、湿度を吸ったり吐いたりして調整してくれる「調湿素材」や「調湿建材」を使う方法も有効です。たとえば、珪藻土(けいそうど)や漆喰(しっくい)、調湿タイルなどがあります。

これらの素材は、急激な湿度の変化を和らげてくれるため、結露やカビの発生リスクを減らす手助けになります。新築やリフォームの際は、こうした調湿効果のある内装材を一部に取り入れるのもおすすめです。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

湿度が下がらないときのトラブルと注意点

湿度が高い状態が続くと、カビや結露などのトラブルが発生しやすくなります。次に、湿度が下がらないことで起こりやすい問題とその注意点をまとめます。

カビや結露の発生リスクと対策

湿度が高いと、見えない部分や家具の裏などでカビが発生しやすくなります。特に、北側の壁や押し入れ、窓周辺は注意が必要です。カビの胞子は健康に悪影響を及ぼすこともあるため、予防が大切です。

結露は、窓ガラスや壁の表面が冷えて室内の水分が水滴になる現象です。朝晩の温度差が大きい時期や、室内外の温度差があるときに起こりやすいので、窓のこまめな拭き取りや、結露防止シートの利用も効果的です。定期的な換気と、家具を壁から少し離して設置するなどの工夫も役立ちます。

室内干しや生活習慣による湿度上昇

洗濯物を室内で干すと、たくさんの水分が空気中に放出されます。特に高気密高断熱住宅では、湿気がこもりやすく、すぐに室内の湿度が上昇します。

調理中や入浴後も同様に、生活の中で発生する水分は意外と多いものです。下記のようなポイントに注意しましょう。

・室内干しをする時は必ず換気扇や除湿機を併用する

・調理中はキッチンの換気扇を強めに運転する

・入浴後は浴室のドアを閉めて換気する

こうした日々の習慣が、湿度トラブル防止に役立ちます。

湿度管理が難しい季節の工夫

梅雨や夏場は特に湿度が高くなりやすい季節です。一方、冬場は結露やカビの原因となることが多いです。そのため、季節ごとに異なる対策が必要です。

たとえば、梅雨時は除湿機やエアコンの除湿機能を積極的に使い、カーテンや家具の裏側など風通しを良くしておきましょう。冬場は加湿しすぎに注意しつつ、断熱効果の高いカーテンを使ったり、窓の結露をこまめに拭き取るようにしましょう。室温と湿度のバランスを意識して暮らすことが大切です。

快適に暮らすための高気密高断熱住宅の設計と運用ポイント

高気密高断熱住宅で快適な湿度を保つには、設計や日々の使い方がとても重要です。ここでは、設計段階から意識したいポイントや、実際の暮らし方をご紹介します。

換気経路や窓の設計で湿度を調整するアイデア

換気経路をしっかり確保することで、湿度のコントロールがしやすくなります。たとえば、各部屋に給気・排気口をバランスよく配置したり、窓の開閉で風の通り道をつくる工夫が挙げられます。

また、窓の大きさや位置によって、日射の取り込み方や風通しも変わります。設計の段階で、季節の風向きや日当たりを考慮した配置にしておくと、自然な換気がしやすくなり、湿度も調整しやすくなります。

季節ごとの快適な温度湿度の目安

快適な室内環境を保つための温度と湿度の目安は以下のとおりです。

| 季節 | 温度の目安 | 湿度の目安 |

|---|---|---|

| 夏 | 25~28℃ | 50~60% |

| 冬 | 18~22℃ | 40~50% |

この範囲を意識して室内環境を調整することで、カビや結露のリスクを抑えつつ、快適な暮らしを維持できます。

日々のメンテナンスや点検でできる湿度対策

日々の暮らしの中でできる湿度対策としては、換気扇やエアコンのフィルター掃除、サッシや壁のカビチェックが重要です。換気設備は定期的に動作確認や清掃を行いましょう。

また、湿度計を設置して、日々の湿度変化を目で確認するのも有効です。ちょっとしたメンテナンスや気づきが、長く快適に暮らすポイントとなります。

まとめ:高気密高断熱住宅で快適な湿度を保つためのポイント

高気密高断熱住宅で湿度を快適に保つためには、構造や換気システムの特徴を正しく理解し、暮らしに合わせた換気や除湿、調湿素材の活用が大切です。

また、季節や生活習慣による湿度変動を意識しながら、日々のメンテナンスや室内環境の見直しを行うことで、カビや結露などのトラブルも防げます。住まいの特徴に合わせた湿度管理で、心地よい毎日を目指しましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!