冬場や夜間に給湯器の音が気になり始めると、隣近所との関係がぎくしゃくしてしまうことがあります。小さな違和感でも放置すると苦情に発展することがあるため、早めに原因を探り、できる対策を講じることが大切です。本記事では、今すぐできるチェック方法や音の見分け方、隣家への伝え方、業者に相談する前の準備、さらには自分でできる防音対策や交換の判断基準まで、実践的にわかりやすくまとめました。静かな暮らしを守るための手順とポイントを丁寧にご案内します。

給湯器がうるさいと隣から苦情が来る前に確認すること

給湯器の音が気になったら、まず冷静に状況を把握することが大切です。音の種類や発生時間、強さの変化を確認すると原因特定がスムーズになります。さらに、隣家や管理者への配慮として事前に情報を整理しておくと、後の対話が落ち着いて進められます。ここではすぐにできるチェック項目と初動の流れを紹介します。

今すぐできる騒音チェックリスト

まずは簡単に確認できる項目を順にチェックしてください。給湯器の周囲に落ち葉やごみがたまっていないか、外装に破損や亀裂がないか、振動する部品が緩んでいないかを目視で確認します。運転中は室内外で音の違いを比べ、特にいつ、どのくらいの音量で発生するかをメモしておくと役立ちます。

次に、電源を入れ直すなど簡単なリセットを試します。ブレーカーや機器の電源を一度オフにして再起動することで、一時的な誤作動が解消されることがあります。また、周囲に共鳴しそうな物(洗濯機のホース、薄い壁板など)がないか確認し、接触している場合は距離を取ります。

音が継続する、あるいは異音や異臭がする場合は、自己判断で内部をいじらず専門業者へ相談してください。記録した時間や音の特徴を伝えると診断が速やかになります。

音の種類で危険度を見分ける方法

給湯器の音は種類によって緊急度が異なります。金属が擦れるような異音や、焦げ臭さを伴う音は内部の故障や発火リスクを示すことがあるため、すぐに運転を止めて専門家に点検を依頼してください。高音の断続音やモーターのうなりはファンやコンプレッサーの不調が考えられますが、早めの対処で悪化を防げます。

低く長く続く振動音や低周波に近い不快な音は、配管や外壁の共鳴、基礎の振動が原因のことが多く、長時間放置すると近隣トラブルにつながります。運転の時間帯や使用状況でしか出ない場合は、使用パターンの見直しで改善することもあります。

異音が小さな破片の落下音や水の流れるような音と伴う場合は、内部配管の問題が疑われます。いずれの場合も安全確保のために状況を記録し、自己判断が難しい場合は早めに業者へ点検を依頼してください。

騒音が気になる時間帯の記録方法

騒音の発生時間帯を正確に記録することは問題解決の大きな助けになります。朝・昼・夜のいずれに多いか、平日と休日で違いがあるかを日ごとにメモしておくと原因推定がしやすくなります。スマートフォンのメモアプリや専用の騒音測定アプリを使うと手軽に記録できます。

記録するポイントは発生日時、継続時間、音の大きさ(主観的に「小」「中」「大」でも可)、音の種類(例:ゴーという風切り音、カチカチという間欠音)、周辺の使用状況(風が強い、給湯の使用中など)です。可能であれば録音を保存しておくと、後で業者や管理会社に正確に伝えられます。

長期的に続く場合は週単位でまとめ、改善の試行(位置を変えた、清掃した、業者点検を受けた等)とその結果も併せて記録しましょう。こうしたデータは専門家に状況を説明する際に非常に役立ちます。

異音がしたときの安全な初動対応

異音や焦げ臭いにおいがしたら、まずは安全を最優先にしてください。機器の運転を止め、可能なら電源を切ります。ガス漏れの疑いがある場合は窓を開けて換気し、速やかにガス会社や緊急連絡先へ連絡してください。火の元や電源周りに異常がないかも確認します。

触って点検する際はやけどや感電のリスクがあるため、給湯器が冷めるまで待つか専門業者に任せるようにしてください。周囲で水漏れが見られる場合は二次被害を防ぐため、下にタオルを敷くなどして床や機器へのダメージを最小限に抑えます。記録を残しておくと、後の対応がスムーズになります。

隣家へ配慮して伝える際のポイント

隣家に音のことを伝えるときは、まず相手の迷惑を気遣う姿勢を示すことが大切です。直接会う場合は柔らかい表現で事情を説明し、迷惑をかけている可能性を詫びつつ具体的な対応予定(点検日や対策)を伝えると安心感が生まれます。手短なメモや管理会社を通す方法も有効です。

伝える際は、感情的にならず事実を簡潔に伝え、改善の見込みや連絡先を明記してください。可能であれば録音や記録を共有し、必要なら点検後に結果を報告すると信頼関係を保てます。相手が不快感を示した場合は、すぐに具体的な対応を約束し実行することが重要です。

業者に相談する前に準備する情報

業者に連絡する前に、以下の情報を整理しておくと点検がスムーズです。設置機種の型番・製造年、購入や設置の履歴、異音が出始めた日時と頻度、録音や写真、行った対処(清掃、再起動など)をまとめておきます。また、配管の露出状況や設置環境(屋外、屋内、壁際など)も伝えると現地対応が効率的になります。

支払いや見積もりのために、保証書の有無や保守契約の有無、過去の修理履歴も確認してください。これらを用意しておくことで、業者の診断が早まり、適切な見積もりを受け取りやすくなります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

給湯器の音がうるさく感じられる原因を把握する

給湯器の音が大きく感じられる背景にはさまざまな要因があります。機械的な摩耗や汚れ、設置環境の問題、低周波や共鳴など音響的な要素が絡み合っていることが多いです。原因を理解することで効果的な対策を選びやすくなります。ここでは代表的な要因ごとに詳しく解説します。

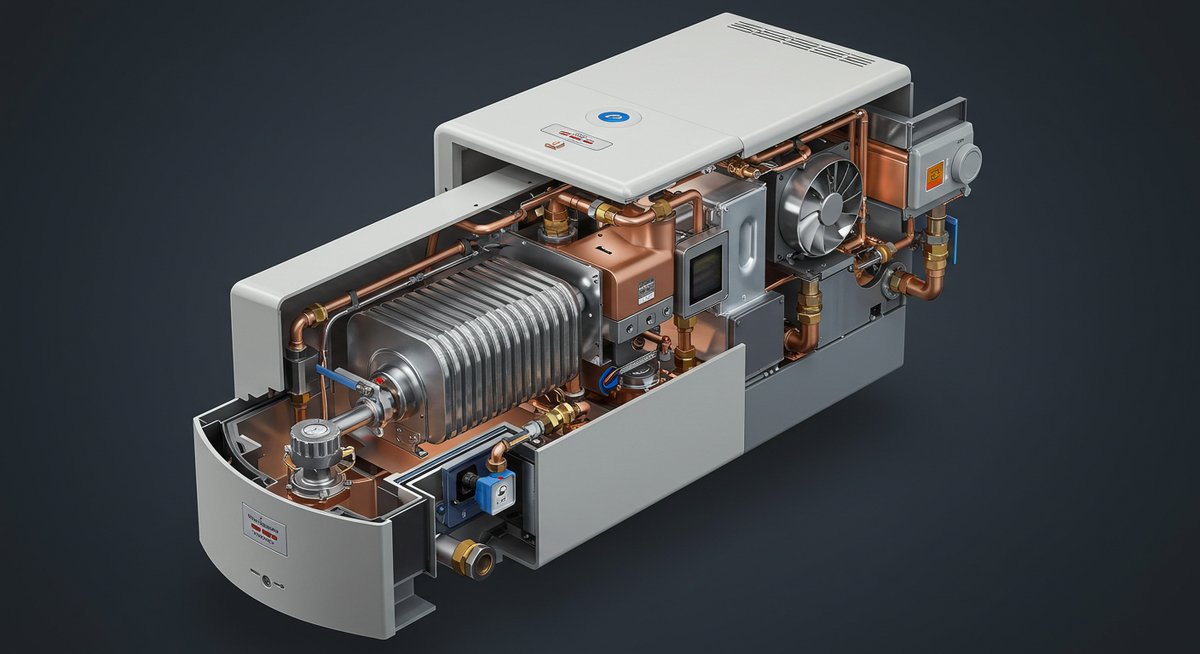

ファンやコンプレッサーからの作動音

給湯器内のファンやコンプレッサーは作動時に一定の騒音を発生します。経年でベアリングが摩耗すると振動や異音が増え、風切り音が大きくなることがあります。冷暖房機器と同様に、ファンのバランスが崩れると不規則な音が発生しやすくなります。

定期的な清掃や点検でホコリやゴミを取り除くと改善する場合が多いです。音が断続的に大きくなる、もしくは高音の金属音が混じる場合は、内部部品の交換が必要なことがあります。重大な故障を防ぐために、専門業者によるベアリングやモーターの点検を検討してください。

低周波が起こす不快感の特徴

低周波は聞こえにくい一方で、振動として体に伝わるため不快感が強く感じられます。給湯器のコンプレッサーや循環ポンプから発生する低周波は、窓や壁を介して部屋全体に広がりやすく、長時間続くと睡眠障害や不快感を招くことがあります。

低周波対策は遮音だけでなく振動の抑制が重要です。防振ゴムや床下の支持部材の改善、設置位置の見直しなどで症状が緩和する場合があります。原因特定のためには録音や振動測定を行い、専門家の助言を受けると方針が立てやすくなります。

配管や外壁の共鳴で音が増幅する理由

配管や外壁は音を伝えやすく、特定の周波数で共鳴すると音が増幅されます。特に細長い配管や薄い外壁は共鳴しやすく、元の機器の音が何倍にも大きく感じられることがあります。共鳴は設置角度や固定方法、周囲の空洞の有無で変化します。

対策としては配管の固定を見直したり、緩衝材を挟んで直接の接触を避けることが効果的です。外壁や配管周りに吸音材や被覆を施すことでも共鳴を抑えられます。共鳴箇所の特定には現地での聞き取りや振動測定が役立ちます。

タンク内部のスケールや目詰まりによる音

給湯器タンクや熱交換器内部にスケール(石灰分)や異物が蓄積すると、水流が乱れたり内部で衝突が生じて異音が出ることがあります。特に古い機種や硬水地域ではスケールの蓄積が進みやすく、作動音や水が跳ねるような音が発生します。

定期的な洗浄やスケール除去処置、フィルターの清掃で改善が期待できます。内部洗浄は専門的な作業になることが多いため、メーカー推奨の方法や業者によるサービスを利用することをおすすめします。

設置不良や緩みが生む振動音

給湯器の設置が不安定だったり、取り付けボルトや支持金具が緩んでいると振動が床や壁に伝わりやすくなります。振動は接触面を通じて増幅し、近隣に不快な音を届けてしまいます。設置後に基礎が沈下したり、取り付け位置が変わることで発生することもあります。

簡単な確認として、設置面のがたつきや支持金具の緩みをチェックし、必要なら締め直すか防振材を挟むと効果があります。大掛かりな設置不良が疑われる場合は、専門業者に再設置を依頼してください。

経年劣化で部品が摩耗するケース

経年劣化は給湯器の騒音増加でよくある原因です。モーターやポンプの軸受、ゴム部品の硬化、金属部品の摩耗などが進むと音質が変化し、振動や異音が出やすくなります。定期メンテナンスを行っていない機器は故障リスクも高まります。

部品交換で改善する場合もありますが、製造年数や修理費用を考慮して交換を検討することも重要です。メーカーの推奨耐用年数を参考にしつつ、専門業者に現状確認を依頼して適切な判断を行ってください。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

集合住宅や賃貸で苦情になりやすい状況と対応の流れ

集合住宅や賃貸では、給湯器の音が隣室や上下階に伝わりやすく、トラブルになりやすい環境があります。管理会社や大家との連携、隣人とのコミュニケーション、記録の残し方などを整理して、スムーズに対応するための流れを示します。

管理会社や大家への初回連絡の仕方

管理会社や大家に連絡する際は、まず事実を簡潔に伝えることが重要です。いつから、どのような音が、どの程度の頻度で発生しているかを整理して伝えます。録音や記録があれば添えて、現状の安全性に懸念があるかどうかも明示してください。

初回は電話で状況を説明し、必要なら現地点検の依頼を申し出ます。メールや管理システムがある場合は文書で残すと後の証拠となるためおすすめです。早めの連絡と協力的な姿勢がスムーズな対応につながります。

騒音を記録するための簡単な手順

騒音記録は問題解決に直結します。スマートフォンで録音し、発生日時をメモしてファイル名を整理します。併せて写真や動画で給湯器の状態や周囲の環境も撮影しておくと客観的な証拠になります。

定期的に記録を取る場合は表形式でまとめると見やすくなります。項目例:日付、開始時刻、継続時間、音の種類、主観的な音量評価、備考(天候や給湯使用の有無)。これを管理会社や業者に提示すると状況把握が早まります。

隣人と話すときに気を付ける表現

隣人に話す際は丁寧で冷静な言葉遣いを心がけ、相手の感情に配慮します。責めるような言い方は避け、迷惑をかけている可能性を認めたうえで現状と今後の対応予定を伝えます。相手の不満を聞いたら受け止め、解決策を一緒に考える姿勢を示すと関係が保ちやすくなります。

具体的には「お騒がせして申し訳ありません。現在こんな対策を予定しています」といった表現が適切です。必要なら管理会社を交えて中立的に話を進めるとトラブルがエスカレートしにくくなります。

管理規約や騒音基準の確認ポイント

集合住宅には管理規約や騒音に関する基準が定められていることがあります。まずは契約書や規約を確認し、時間帯ごとの使用制限や騒音レベルに関する規定がないかを確認します。規約に基づく対応を取ることで、管理会社との協議がスムーズになります。

規約で明確な基準がない場合は、一般的な生活騒音の基準や自治体のガイドラインを参照し、客観的な基準を元に対応を検討してください。記録を残しておくと、後で基準に照らし合わせる際に役立ちます。

専門業者による現地点検の依頼方法

業者に点検を依頼する際は、事前に整理した情報をまとめて伝えると現地対応が効率的になります。音の録音、発生時間、機種情報、過去の対処履歴を共有し、可能なら管理会社経由での依頼にすると対応が円滑です。

点検を依頼する際は、見積もりの範囲や費用の目安、対応の緊急度について確認してください。複数社から見積もりを取ると適正価格が判断しやすくなります。作業後は点検報告書を受け取り、改善措置の内容や再発防止策を確認しておきましょう。

自治体の相談窓口や第三者機関の利用法

トラブルが解決しない場合は自治体の相談窓口や消費生活センターなど第三者機関を利用する選択肢があります。これらの機関は助言や仲介、必要に応じて調停の案内を行ってくれます。集合住宅特有のトラブルには調整の経験が豊富な窓口が役立ちます。

相談時には記録や写真、やり取りの履歴を持参すると対応がスムーズです。法的な助言が必要な場合は弁護士への相談も検討してくださいが、まずは地域の相談窓口に相談して状況を整理することをおすすめします。

自分でできる防音対策と交換の見極め方

給湯器の音対策は、手軽にできる防振や遮音から、本格的な部品交換や機器の買換えまで幅があります。費用対効果を考え、まずは簡単な対策を試し、それでも改善しない場合は交換を検討すると効率的です。ここでは自分で取り組める方法と交換を決める基準を紹介します。

防振ゴムやマットで響きを抑える方法

防振ゴムや防振マットは簡単に導入でき、振動による伝搬を抑える効果があります。給湯器の設置脚や支持台の間に挟むだけで振動が吸収され、壁や床へ伝わる音が軽減されることが多いです。素材や厚みで効果が変わるため、機器の重量や振動の大きさに合わせて選ぶと良いでしょう。

施工は比較的簡単ですが、設置の安定性を損なわないよう注意してください。防振材を入れる際に給湯器の水平を保つこと、通気や点検口の確保を忘れないようにしてください。効果が見られない場合は材質や配置を変えて再度試す価値があります。

防音パネルや囲いで音を遮る工夫

給湯器の周囲に防音パネルや囲いを設置すると、直接伝わる音を遮断できます。吸音材を用いたパネルは高周波音に効果的で、外観に配慮したデザインも選べます。囲いを作る際は排気や点検のための隙間を確保し、換気性能を損なわないようにすることが重要です。

注意点としては、囲いによって熱がこもると機器の性能や安全性に影響する可能性があるため、メーカーの使用条件や安全基準を確認してください。賃貸物件では管理者の許可を得てから施工することをおすすめします。

設置位置や向きを見直す際の注意点

給湯器の設置位置や向きを変えると音の伝わり方が変わることがあります。例えば壁から離して設置する、隣接する部屋の窓から離す、振動の伝わりにくい支持構造に変更するなどが考えられます。ただし、基礎工事や配管・配線のやり直しが必要になる場合もあるため、専門業者と相談のうえで進めてください。

賃貸や集合住宅では構造上の制約があるため、管理会社の承認が必要です。また、設置変更は保証や安全基準に影響することがあるため、メーカーの指示に従って行ってください。

定期清掃と簡単メンテで改善する例

フィルター清掃や外装のホコリ取り、配管の目視点検などの日常的なメンテナンスで音が改善することがあります。ファン周りのホコリや落ち葉除去、排気口のつまりを解消するだけで風切り音や振動が減る例は多いです。簡単な掃除は自分で行えますが、内部点検や分解が必要な作業は専門家に任せてください。

定期的にメンテナンスを行うことで部品の寿命が延び、異音の早期発見にもつながります。メーカーのメンテナンス推奨周期に従って点検計画を立てることをおすすめします。

静音機種やエコキュートの特徴比較

静音機種はモーターやファンの静粛性を高めた設計がされており、低振動化や防振対策が施されています。エコキュートなどのヒートポンプ式給湯器は運転音の種類が異なり、設置場所や運転時間帯によっては音が目立ちやすい場合があります。機種ごとの騒音レベルや省エネ性能、メンテナンス性を比較して選ぶことが重要です。

購入前にはメーカーの騒音データや実際の設置事例を確認し、設置環境に合わせた機種選定を行ってください。静音性を優先する場合は防振構造や遮音設計の有無をチェックしましょう。

交換が妥当か判断する目安と費用感

交換を検討する際の目安は、修理費が機器の残り寿命や交換費用に近い場合、頻繁に故障が発生する場合、安全性に懸念がある場合です。目安として設置から10年以上経過している機器や、同じ不具合が繰り返す場合は交換を検討するとよいでしょう。

費用感は機種や工事内容によって大きく変わりますが、交換工事には本体費用に加えて配管工事、電気工事、撤去費用などがかかる点に注意してください。複数業者から見積もりを取り、保証やアフターサービスの内容も比較検討して判断してください。

給湯器の音対策で近隣と良好な関係を保つためのポイント

給湯器の音対策は技術的な対処だけでなく、近隣とのコミュニケーションが肝心です。早めに状況を説明し、具体的な改善策を示すことで信頼関係を維持できます。定期的に点検や防音措置を行い、問題が解決したら隣人に報告することで長期的なトラブル防止につながります。相手の立場に配慮した対応と記録を残すことを心がけてください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!