高齢者が快適に暮らせる住宅間取りのポイント

高齢者が安心して暮らせる住まいを考える際には、毎日の動きやすさや安全性がとても大切です。ここでは、間取りの工夫について具体的に紹介します。

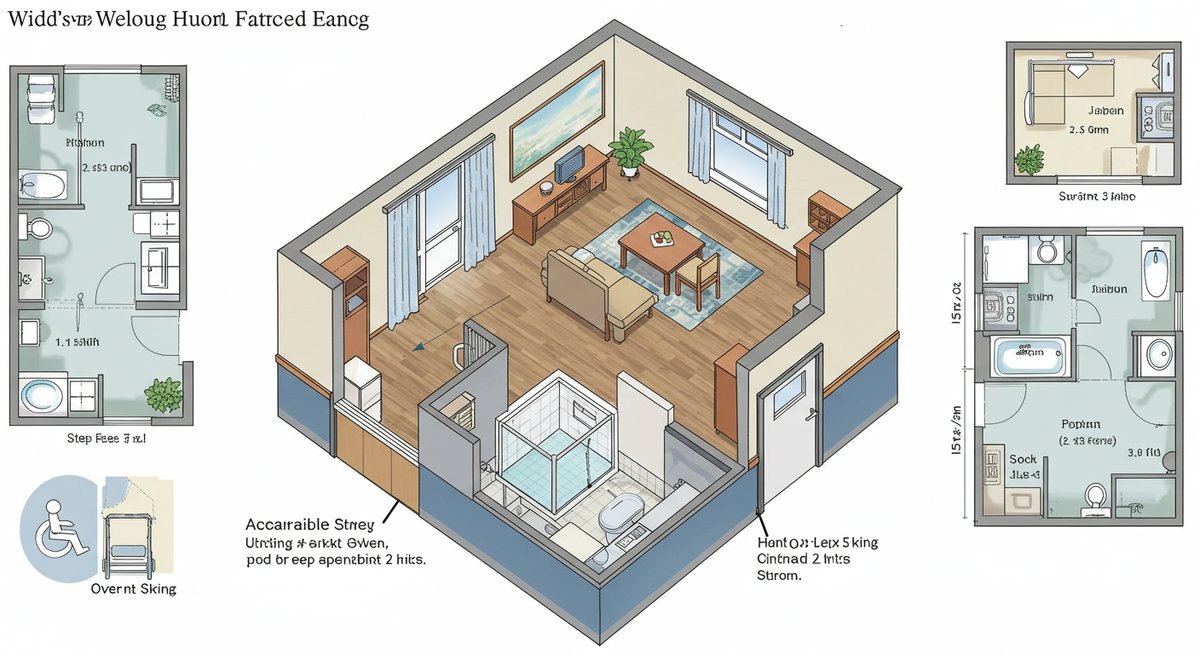

バリアフリー設計で段差をなくす

高齢者の暮らしやすい住宅を考える上で、バリアフリー設計は欠かせません。室内での転倒事故を防ぐためにも、床の段差を極力なくすことが重要です。たとえば、リビングと廊下、トイレや浴室などの境目に段差があると、つまずきの原因になってしまいます。バリアフリー設計では、こうした場所ごとの高さを揃え、室内全体をフラットに仕上げます。

また、玄関や浴室の入り口など、どうしても段差ができやすい箇所には、スロープや手すりを設置するとさらに安心です。車いすや歩行補助具を使う場合でも移動がしやすくなり、将来のことも見据えた住まいづくりが可能です。家族や来客にも優しい空間となり、長く快適に暮らせます。

動線を短くして生活しやすい間取りにする

高齢者が日常生活を送る際、移動距離が長いと体への負担が増してしまいます。そのため、日々よく使う部屋や設備が近くにまとまっている間取りが大切です。たとえば、キッチン・ダイニング・リビングを一体にすることで、食事やくつろぎの時間の移動がスムーズになります。

また、家事動線を工夫することで、洗濯や掃除の負担も軽減できます。洗濯機置場と物干しスペースを近くする、浴室と寝室をつなぐなど、無駄な移動を減らせる配置がポイントです。こうした工夫によって、体力に自信がなくなってきたときでも暮らしやすさが保たれます。

寝室とトイレを近くに配置する

夜間にトイレへ行くことが多くなる高齢者にとって、寝室とトイレの距離は重要です。寝室からトイレが遠いと、暗い中の移動で転倒するリスクが高まります。寝室とトイレをできるだけ近くに配置し、その間に階段や大きな障害物がないかもチェックしておきましょう。

また、寝室からトイレまでの通路に自動点灯の照明や足元灯を設置すると、夜間の安全性が向上します。トイレ内にも手すりや滑りにくい床材を取り入れることで、転倒予防につながります。高齢者が安心して生活できるための小さな配慮が、日々の暮らしやすさに直結します。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

シニア世代に人気の住宅間取り事例

シニア世代の新しい住まい選びでは、生活のしやすさや将来の変化に対応できる間取りが重視されています。ここでは人気の間取り例を紹介します。

夫婦で暮らしやすい1LDKや2LDKの平屋

最近、シニア世代の間で特に人気が高いのが1LDKや2LDKの平屋です。平屋は階段がないため、上下移動の負担がありません。夫婦二人で暮らす場合、広すぎず、必要なスペースがまとまっているため、日々の掃除や管理もしやすくなります。

また、1LDKや2LDKの間取りは、リビングを中心に個々のプライバシーも確保しやすいのが特徴です。例えば、寝室とリビングの間にもう一つ小部屋を設けることで、お互いに一人の時間を持ちながらもコミュニケーションが取りやすくなります。平屋ならではの庭スペースも、ガーデニングや趣味の時間に活用でき、豊かなシニアライフにつながります。

介護しやすい回遊型の間取り

介護が必要になった場合にも対応しやすいのが「回遊型」の間取りです。これは、家の中を一方向からだけでなく、複数のルートで回れるようにした設計です。たとえば、リビング、キッチン、洗面所、トイレがぐるりとつながる動線は、移動がスムーズで家事や介助をする人にも負担が少なくなります。

回遊型の間取りは、車いすや歩行器を使う場合でも向きを変えやすく、万一のときに避難しやすいというメリットもあります。家族が介助しやすいだけでなく、高齢者本人の自立した生活もサポートできるため、安心して毎日を送れます。

家事負担を軽減するコンパクトなレイアウト

広すぎる住まいは掃除や管理の手間が増え、かえって負担になることもあります。そこで、必要なスペースをきちんと確保しつつも、動線が短く、家事がしやすいコンパクトなレイアウトが人気です。キッチンから洗面所、トイレへのアクセスが簡単で、家の中の移動が最小限に抑えられるように設計されています。

このようなレイアウトにすると、毎日の掃除や洗濯も負担が少なく済みます。無駄なスペースがない分、空調効率も良くなり、快適な室温が保ちやすくなります。コンパクトな住まいは費用面でもメリットがあり、将来的に維持管理がしやすい点も、シニア世代に選ばれる理由の一つです。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

老後の暮らしを考えた設備と安全対策

高齢者がより安心して暮らすためには、住宅の設備や安全対策にも工夫が必要です。ここでは代表的な設備や対策を取り上げます。

手すりや引き戸など安全性を高める設備

転倒や転落のリスクを少なくするためには、手すりの設置が効果的です。玄関、廊下、トイレ、浴室など、移動や姿勢の変化が多い場所には、しっかり握れる手すりを取り付けると安全性が高まります。また、ドアを開け閉めする際に体のバランスを崩しやすい方には、開き戸よりも引き戸がおすすめです。

引き戸はスペースをとらず、車いすでも使いやすいのが特徴です。ほかにも、滑りにくい床材や、立ち座りをサポートする椅子型の設備などを取り入れることで、日々の不安を減らせます。小さな工夫の積み重ねが安心につながります。

断熱性と温度差対策で健康リスクを防ぐ

高齢者の健康を守るためには、住宅の断熱性も重要なポイントです。冬場の寒さや夏場の暑さが直接体に影響しやすく、体温調整が苦手な高齢者の場合は特に気をつけたい点です。二重窓や断熱材を使用することで、室内の気温変化をゆるやかにできます。

また、浴室やトイレなど、部屋ごとの温度差が大きいとヒートショック(急な温度変化による体調不良)のリスクが高まります。ヒーターや床暖房、脱衣所用の暖房機などを取り入れ、どの部屋も快適な温度に保てるよう工夫しましょう。こうした温度管理が、日々の健康維持につながります。

防犯対策とプライバシーへの配慮

高齢者が安心して暮らすためには、防犯対策やプライバシーの確保も重要です。玄関や窓には、防犯性の高い鍵やセンサー付き照明を設置すると、不審者の侵入を防ぎやすくなります。また、宅配ボックスやモニター付きインターホンも便利です。

プライバシーを守るためには、外から室内が見えにくい窓の配置や、カーテン・ブラインドの活用が有効です。外部からの視線を遮る植栽などもおすすめです。住まいの設計段階から防犯とプライバシーに配慮することで、より安心して毎日を過ごせます。

高齢者向け住宅の建築費用とコストダウンの工夫

高齢者向け住宅を建てる際は、費用と快適性・安全性のバランスをどう取るかが大切です。ここではコスト面での工夫を紹介します。

必要十分な広さと費用のバランスを考える

広すぎる住まいは建築費だけでなく、冷暖房や管理の費用も増えがちです。高齢者向け住宅では、「今」と「これから」の生活スタイルに合った適切な広さを選ぶことが大切です。夫婦二人なら1LDKや2LDK、単身ならワンルームや1LDKが適しています。

下記の表は、間取り別のおおよその特徴をまとめたものです。

| 間取り | 想定人数 | 掃除・管理のしやすさ |

|---|---|---|

| 1LDK | 1~2人 | 非常にしやすい |

| 2LDK | 2人 | しやすい |

| 3LDK | 3人以上 | やや手間がかかる |

無駄な空間を省けば、建築費用を抑えることができ、日々の暮らしも効率的になります。

補助金や税優遇制度を活用する方法

高齢者向け住宅の新築やリフォームでは、自治体や国の補助金・税優遇制度を活用することで、費用負担を軽減できます。たとえば、バリアフリー改修工事の助成金や、介護保険を利用した住宅改修の補助制度が設けられています。

また、省エネルギー性能を高める工事にも補助がつく場合があります。税金面でも、特定の条件を満たすと住宅ローン減税や固定資産税の軽減措置が受けられることがあります。具体的な条件や申請方法は自治体によって異なるため、事前に役所や専門家に相談しておくと安心です。

建築会社や工務店の選び方と相談ポイント

高齢者向け住宅を建築する際には、実績が豊富で信頼できる建築会社や工務店を選ぶことが大切です。バリアフリー設計やシニア向け住宅の施工経験があるかどうか、施工事例や口コミも参考になります。

相談時には、予算や希望の間取りだけでなく、将来の介護やリフォームの可能性まで見越したアドバイスがもらえるかも重要なポイントです。複数の会社に相談し、見積もり内容や対応の丁寧さを比較しましょう。要望をしっかり伝え、納得のいく住まいづくりを目指せます。

まとめ:高齢者が安心して暮らせる住宅間取りの選び方

高齢者が快適に暮らせる住まいをつくるには、安全性や動線の工夫、家事のしやすさなど様々な視点が必要です。段差をなくしたバリアフリーや回遊型の間取り、必要な設備の導入はもちろん、将来を見据えたプランニングも重要となります。

さらに、建築費用と暮らしやすさのバランスを考え、補助金や優遇制度も活用することで、無理なく納得のいく住まいづくりが実現できます。まずは自分や家族のライフスタイルに合った間取りや設備を検討し、信頼できる専門家に相談することが、安心したシニアライフのための第一歩となります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!