住宅や暮らしの中で意外と気になる床下収納。普段は目にしない場所だけに、不快感や不安を感じることがあります。本記事では、心理的理由から衛生対策、収納の選び方や安全対策まで、実践的でわかりやすく解説します。

床下収納が気持ち悪いと感じる理由と対処法

床下収納に対する違和感は、人間の本能的な反応や経験から生まれることが多いです。暗く狭い空間、不明瞭なにおいや音、見えないものへの不安が重なり、気持ち悪さを感じやすくなります。まずは原因を整理することで、対処法が見えてきます。

心理的な不安は、情報不足で増幅します。収納内部の状態が確認できないと「何かいるかもしれない」と考えてしまいますから、定期的に開けて中を確認したり、ライトを当てて見える化するだけでも安心感が高まります。

また、物理的な対策を組み合わせると効果的です。換気や防虫処置、におい対策を行うと不快感は大きく減ります。見た目が気になる場合は蓋周りを清潔に保ち、ふたに明るい色や目立たない取っ手を付けるなど見た目の工夫をすると取り扱いがラクになります。

見た目が不快に感じる心理的要因

見えない・暗い場所に対する恐怖は、進化的に危険を避ける反応から来ています。床下収納も同様で、中が暗くて何があるか分からないと安心できません。見た目に関する不快感は、汚れや古ぼけた印象、蓋のひび割れやシミなど視覚的な要素でも強まります。

対処法としては、定期的な清掃と点検で見た目を整えることが基本です。内部を明るく照らす小型ライトやフラッシュライトを使って中を確認する習慣をつけると、不安が和らぎます。蓋の塗装やシールで見た目をリフレッシュすることも有効です。

心理的な安心感は説明と習慣で作れます。家族で「床下収納は月に一度確認する」といったルールを作ると、未知への不安が減り、自然と使用頻度も上がって違和感が薄れていきます。

湿気・カビ・においが与える不快感

湿気やカビは見た目だけでなくにおいでも不快感を与えます。床下は地面に近く湿気が溜まりやすいため、換気不良や断熱不足があるとカビが発生しやすくなります。カビ臭や酸っぱいにおいは心理的にも強い嫌悪感をもたらします。

初期対策としては、定期的な点検と乾燥作業が重要です。湿気がこもっている場合は扉を開けて風を通したり、除湿剤を置くと効果が出ます。カビが見つかった場合は、換気を確保したうえでカビ取り剤で拭き取り、拭き跡をよく乾燥させてから対処します。

におい対策には消臭剤や活性炭、重曹などを活用してください。ただし一時的なマスキングに終わらせず、発生源の湿気や汚れを取り除くことが根本解決になります。

虫や汚れへの不安と衛生面の懸念

床下は小さな虫やホコリが溜まりやすい場所です。虫の死骸や糞、埃があると衛生面の不安が強まり、使用を避けたくなります。特に食品や衣類を収納している場合は注意が必要です。

対策としては、収納前に内部を清掃し、食品は密閉容器に入れる、衣類は防虫剤と一緒に保管するなどの工夫を行ってください。床下に段ボールなど吸湿しやすいものを置かないことも重要です。見つけた汚れや虫の痕跡は早めに処理し、原因追及と再発防止を同時に行うことが衛生維持につながります。

定期的な点検と清掃を習慣化すると、虫や汚れに対する不安は格段に減ります。予防が最も効果的な対策です。

開閉や構造が怖さを助長する理由

床下収納の開閉時に感じる不安は、構造自体の問題から生じることがあります。不安定な蓋、開けにくい取っ手、急な段差は怪我のリスクを感じさせ、そこから「怖い」という感情が生まれます。特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では心配が大きくなります。

安全対策としては、滑りにくい取っ手への交換、ダンパー付き蓋の導入、段差に目立つ色テープを貼るなどの工夫がおすすめです。蓋の固定が弱ければネジや金具で補強し、ガタつきをなくすと安心して使えるようになります。

また、開閉手順を家族で共有し、特に子どもには危険性と使い方を教えると事故を防げます。簡単な改善で使い勝手が良くなり、恐怖感は薄れていきます。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

床下収納の衛生問題と具体的な対策

床下収納の衛生問題は、放置するとカビや虫、悪臭の原因になります。問題を未然に防ぐためには、日常的な点検と簡単な対策を組み合わせることが大切です。ここでは実践的な手順と具体的アイテムをご紹介します。

カビ発生の原因と早期発見の方法

カビは湿度、温度、栄養(ホコリや有機物)が揃うと発生します。床下は地面に近く湿気が高まりやすいため、特にカビが出やすい場所です。早期発見には定期的な目視点検とにおいの確認が有効です。

点検のポイントは、蓋のふち、角、木材の黒ずみや白い粉状のもの、布や段ボールの変色などです。見つけたら換気し、カビ取り用のアルコールや市販のカビ取り剤で清掃してください。清掃後はよく乾燥させ、再発防止のため除湿剤を設置します。

簡単なチェックリストを作っておくと習慣化しやすく、早期発見につながります。

- 月1回の点検

- 見える化(ライトで内部確認)

- 臭いチェック

湿気対策(換気・除湿)の実践テクニック

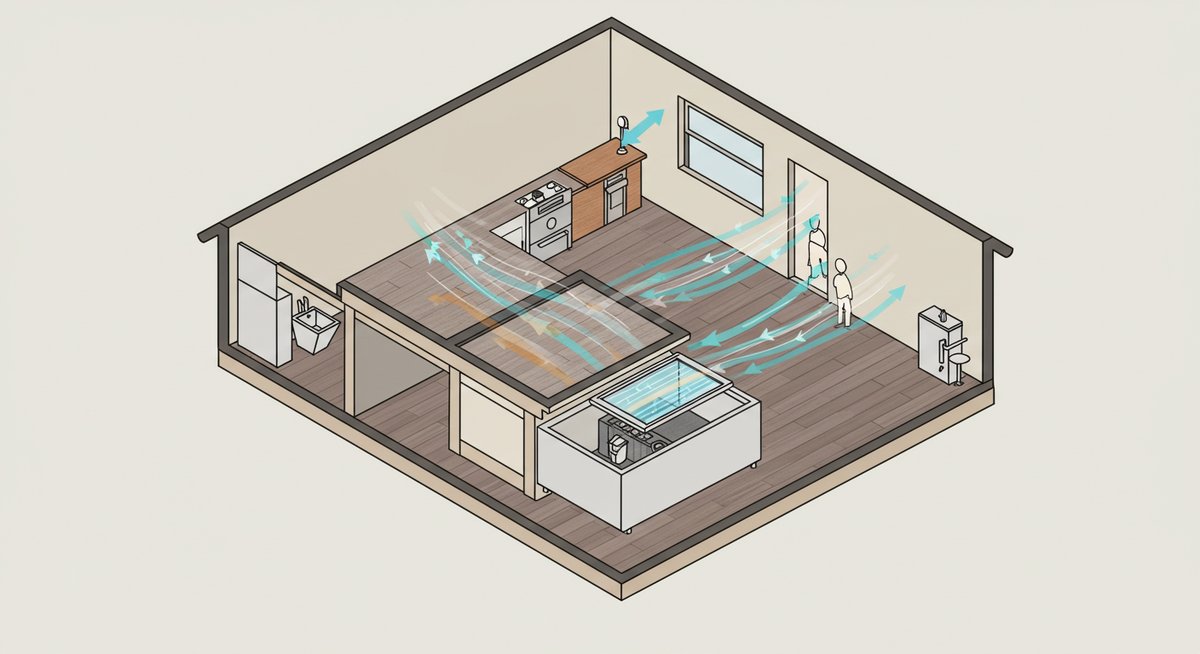

湿気対策は床下収納の長寿命化に直結します。まずは自然換気を確保することが基本です。可能であれば蓋を定期的に開けて風を通し、湿気を逃がしてください。空気の流れが悪い場合は小型の換気扇や通気口の設置を検討します。

除湿剤やシリカゲル、炭などの吸湿素材を配置するのも有効です。除湿剤は容量や交換時期を守って使い、湿度計を置いて目に見える管理をすると効果が上がります。電気式の小型除湿機が使える環境なら、短時間で湿度を下げられるので便利です。

床下の断熱や床材の劣化が原因で湿気が増すこともありますから、異常を感じたら専門業者に相談することも検討してください。

虫の侵入を防ぐ簡単な対策

虫の侵入を防ぐには、まず侵入経路となる隙間をふさぐことが重要です。蓋や周囲のパッキンを点検し、劣化があれば交換やシール材で補修してください。床下と居住空間の間に段差がある場合は、隙間に防虫テープを貼るだけでも効果があります。

食品を入れる場合は密閉容器を使い、衣類は防虫剤や防虫シートを併用します。定期的な清掃で虫のエサになり得るクズやホコリを除去することも効果的です。必要に応じて市販の忌避剤やトラップを設置すると侵入を抑えられます。

簡単なチェック項目を用意しておくと、虫の再発を早期に発見できます。

- 隙間チェック

- 密閉管理

- 定期清掃

臭いを抑える掃除・消臭の手順

臭い対策はまず原因の除去から始めることが基本です。においの元がある場合は手袋とマスクを着けて取り除き、汚れを中性洗剤やカビ用洗剤で拭き取ってください。その後は水拭きと充分な乾燥を行います。

消臭には吸着型のアイテム(活性炭、重曹)や消臭スプレーを使えます。重曹は小皿に入れて数週間置くだけで効果がありますし、活性炭は長期間使えるためメンテナンスが楽です。消臭剤は一時的なマスキングになりやすいので、並行して湿気対策を行ってください。

最後に、清掃記録を残しておくと次回の点検が楽になります。においの度合いと対策内容を書き留めておくと再発防止に役立ちます。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

床下収納に入れていいもの・入れてはいけないもの

床下収納はスペースを有効活用できますが、向き不向きのある物があります。ここでは取り扱う際の基準と具体例、注意点をわかりやすくまとめます。

床下収納に向く保存物の特徴

床下収納に向くものは、湿気や温度変化に比較的強く、長期間保管しても品質が落ちにくい物です。具体的には防災用品、工具、季節外の靴やブーツ、密閉した保存食品(缶詰や乾物)などが挙げられます。

特徴としては、

- 密閉しやすい

- 軽量で扱いやすい

- 湿気に強い素材

の3点が重要です。これらを満たす物を選ぶと、床下の特性を活かしつつ劣化リスクを減らせます。

収納するときはラベリングをしておくと、探し物の手間が減り、開閉回数も減らせて湿度管理にも好影響です。

腐敗しやすい食品や湿気に弱い物の注意点

生鮮食品や開封した調味料、紙類、布類(特に天然素材)は床下収納には向きません。これらは湿気や温度変化でカビや腐敗が進みやすく、においや害虫の原因になります。

どうしても保管したい場合は、完全密封の容器と防湿材を併用し、頻繁に状態を確認してください。食品については賞味期限や開封日を書いたラベルを付けると管理がしやすくなります。

湿気に弱い物は別の乾燥した場所に保管するか、押入れやクローゼットなど床から離れた場所を優先することをおすすめします。

重量物や高頻度使用品を避ける理由

床下収納の蓋や構造には耐荷重の限界があります。重い物を入れると蓋や枠に負担がかかり、破損や変形、開閉時の事故につながる恐れがあります。また、頻繁に出し入れする物を床下に置くと、その都度蓋を開け閉めするため湿気や虫のリスクが高まります。

耐荷重が不明な場合は重い家具や大型家電、頻繁に使う日用品は他の収納にするか、床下の構造を専門家に確認してから利用してください。軽い物をまとめて収納することで安全性と利便性の両立が図れます。

ラベリング・収納容器の選び方

ラベリングは検索性を高め、開閉回数を減らすために重要です。耐水性のラベルや透明な収納ボックスを使うと中身が一目で分かります。収納容器は密閉できるプラスチック製が基本で、湿気対策として底に除湿剤を入れておくと安心です。

容器のサイズは蓋の内寸に合わせ、小分けにして重ねすぎないことが安全面でのポイントです。簡単なラベル例:

- 災害用品(ライト・電池)

- 季節靴(冬用)

- 保存食品(缶・乾物)

このように分類しておくと、探しやすく管理も楽になります。

床下収納を安全かつ使いやすくする工夫

安全で快適に使うためには、日常のちょっとした工夫が大きな差を生みます。ここでは具体的な安全対策、整理術、メンテナンスの習慣化方法を紹介します。

蓋や段差による事故を防ぐ安全対策

蓋の角や段差はつまずきや転倒の原因になります。滑り止めテープを貼ったり、段差に反射テープを付けることで可視性と安全性を確保してください。蓋の固定が不十分な場合は金具で補強し、落下防止のストッパーを付けると安心です。

小さな子どもがいる家庭では、蓋にロックを付けるか鍵をかけて誤開閉を防ぐことをおすすめします。また、蓋の取っ手は引きやすく握りやすい形状に交換すると、開閉時の負担が減ります。

定期的な点検でガタつきや破損を早期に見つけ、事故を未然に防いでください。

取り出しやすく整理する収納術

取り出しやすさを高めるためには、収納の「出し入れ動線」を考えることが重要です。使用頻度の高いものは蓋の近くに、重いものは下段に、軽いものは上段に配置します。小分けボックスを使うと目的の物だけ取り出せて便利です。

ラベルや色分けも有効です。例えば防災用品は赤いラベル、季節用品は青や緑といった具合に視覚的に区別すると探す時間が短縮されます。取り出し用の簡易スロープや取り出し棒を準備しておくと、深い場所の物も無理なく取り出せます。

整理のコツは「戻しやすくする」ことです。使用後の戻し場所を明確にすると収納が乱れにくくなります。

不使用時の封鎖・リメイクの選択肢

床下を使わない期間が長い場合は、封鎖して埃や虫の侵入を防ぐ方法があります。しっかりとした蓋やパッキンで密閉し、内部に吸湿材を多めに置くと良いでしょう。完全に封鎖する前に中身を整理し、不要物は処分してください。

リメイクの選択肢としては、蓋をテーブルや収納台として利用する改造や、蓋周りを床材と馴染むデザインに変更して見た目を改善する方法があります。改装は専門業者に相談して構造上の問題がないか確認し、安全基準を満たして行ってください。

定期点検とメンテナンスの習慣化

定期点検は長期的な安心につながります。月に一度の簡単なチェックで、湿気や虫、カビの早期発見が可能です。点検項目は以下のようにすると習慣化しやすいです。

- 内部の目視(黒ずみ・白い粉)

- においの確認

- パッキンや蓋のガタつき

- 除湿剤の交換時期確認

チェックは家族で担当を分けると続けやすくなります。記録をつけると改善策の効果が見えやすく、次回点検の効率も上がります。

床下収納を活かした暮らしの提案と結論まとめ

床下収納は正しく管理すれば暮らしに役立つ便利なスペースです。心理的な不安や衛生面の問題は、点検・清掃・対策を組み合わせることで大きく改善できます。収納物の選定とラベリング、湿気・虫対策を一緒に行うと長期的に安心して使えます。

日々の小さな習慣が不快感を減らし、安全性を高めます。まずは月1回の点検と簡単な除湿から始めてみてください。適切な工夫を加えれば、床下収納は防災備蓄や季節物の保管に活躍する有効なスペースになります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!