新築住宅で結露が発生する原因と基本知識

新築住宅でも結露が発生することは珍しくありません。ここでは、結露の仕組みや新築特有の要因について解説します。

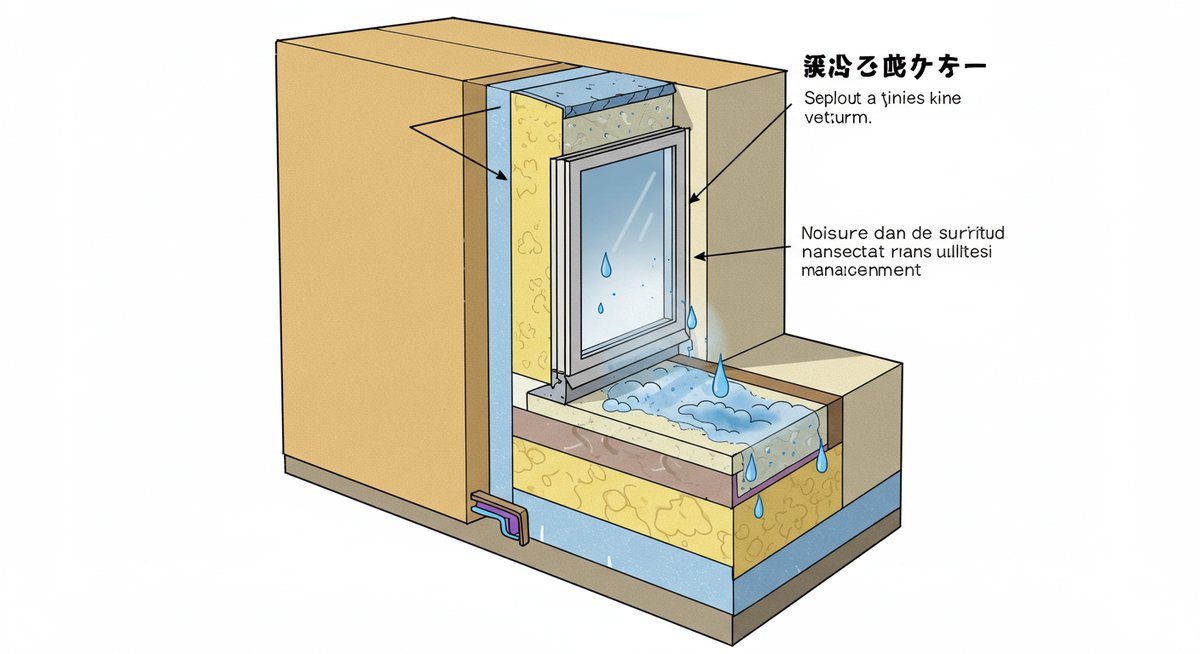

結露とはどのような現象か

結露は、空気中の水分が冷たい表面に触れることで水滴となる現象です。これは、温かい室内の空気が冷えた窓や壁などに触れたときに起こります。

たとえば冬場、暖房を使っている室内では空気中の水分量が増えますが、外との温度差が大きいと窓や壁の表面温度が下がり、そこに水分が付着してしまいます。このとき発生した水滴が「結露」です。

結露は、水蒸気が目に見える形で現れるため、見た目で気づきやすい特徴があります。しかし、壁や床下など目につかない場所でも起きることがあり、注意が必要です。

新築住宅で結露が起きやすい理由

新築住宅は一見、最新の設備や断熱材が使われているため結露とは無縁のように思われますが、実際には発生しやすい条件がそろっています。

まず、新築住宅は建材やコンクリートが完全に乾くまでに時間がかかります。建築直後は見た目以上に室内に水分が多く残っている場合があり、その湿気が結露を引き起こす一因となります。

また、気密性が高い住宅は外気との交換が少なく、湿気が逃げにくくなる点も挙げられます。これにより、冬場の暖房使用時や梅雨の季節など、室内と外気の温度差が大きいときは特に結露が目立ちやすくなります。

結露が住まいと健康に及ぼす影響

結露は、住宅の快適さを損ねるだけでなく、さまざまな悪影響が考えられます。まず、窓枠や壁紙、床材などの劣化を早める原因となります。長期的にはカビやダニの発生を招き、建物そのものの寿命を縮めてしまう可能性があります。

さらに、カビやダニはアレルギーや喘息などの健康被害にもつながります。小さな子どもや高齢者がいる家庭では特に注意が必要です。

快適な暮らしを守るためにも、結露の発生とその影響を把握し、早めの対策を心掛けることが大切です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

新築住宅の結露を防ぐ日常生活の工夫

日々の暮らしの中でも、ちょっとした工夫で結露を軽減することができます。ここでは手軽にできる方法をご紹介します。

換気をこまめに行う重要性

結露対策の基本は、こまめな換気です。室内の湿気を外に逃がすことで、結露の発生を抑える効果があります。

たとえば、朝起きたときや調理後、入浴後など、空気がこもりやすいタイミングで窓を数分開けるだけでも十分です。寒い季節でも、短時間の換気なら室温低下も最小限に抑えられます。

また、キッチンや浴室など水分が多い場所には換気扇を活用し、湿気を効率よく排出しましょう。特に新築の数か月は建材から放出される水分も多いため、意識的な換気が重要です。

室内の湿度を適切に保つ方法

室内の湿度は40~60%程度を目安に管理すると、結露を防ぎやすくなります。湿度計を設置し、数値を確認する習慣をつけましょう。

加湿器を使う際は、湿度が上がりすぎないよう注意が必要です。また、洗濯物の部屋干しは湿度を大きく上げてしまうため、できるだけ外干しや浴室乾燥機を利用すると安心です。

冬場は暖房機器に加湿機能が付いている場合も多いですが、併用する際は湿度管理を意識し、必要に応じて除湿機を使うのも一つの方法です。

家具やカーテンの配置で空気の流れを確保する

家具やカーテンの配置によっては、部屋の空気が滞りやすくなり、結露の原因となることがあります。特に窓や外壁に接している部分では注意が必要です。

壁から数センチ離して家具を配置したり、カーテンを床につかないように調整することで、空気の流れを妨げず湿気がたまりにくくなります。

以下のポイントを意識してみましょう。

- 窓と家具の間は5~10cm程度空ける

- カーテンは床に付かない長さに調節

- エアコンや換気扇の風向きを考慮した家具の配置

これらの工夫だけでも、結露のリスクを減らす効果が期待できます。

新築住宅で有効な結露対策と建築時のポイント

新築時の設備選びや設計の工夫でも、結露対策がしやすくなります。具体的なポイントを見ていきましょう。

断熱性の高い窓やサッシの選び方

窓からの熱の出入りは大きく、結露発生の主な要因にもなります。そのため、断熱性の高い窓やサッシを選ぶことはとても重要です。

代表的な選択肢としては、二重ガラス(複層ガラス)や樹脂サッシがあります。これらはガラスとガラスの間に空気層や特殊なガスを封入しており、外気の影響を受けにくい構造です。さらに、窓枠の素材もアルミより樹脂や木製の方が断熱性に優れています。

選択肢を比較するポイント

| 窓の種類 | 断熱性 | メンテナンス性 |

|---|---|---|

| 単板ガラス | 低い | 手入れしやすい |

| 複層ガラス | 高い | 標準的 |

| 樹脂サッシ | とても高い | 標準的 |

設計段階でこれらの特徴を踏まえた選択をすると、結露の発生しにくい住まいになります。

高気密高断熱住宅と適切な換気システムの導入

高気密・高断熱住宅は室内の温度を一定に保ちやすい反面、湿気がこもりやすくなります。そこで、適切な換気システムの導入が欠かせません。

現在は24時間換気システムが標準仕様になりつつあり、室内の空気を自動的に入れ替えてくれるものが多く見られます。これにより、居住者が窓を開けなくても新鮮な空気が入り、湿気も排出されやすくなるため、結露防止に役立ちます。

また、換気システムの種類によっては、熱交換機能付きのものも選べます。これは、換気時に外気の冷たさや暑さが直接入りにくい設計のため、省エネ効果にもつながります。一度導入すれば日々の管理も手軽で、長く快適に過ごせます。

機能性壁材や基礎断熱などの構造的対策

建築時に取り入れることができる結露対策には、機能性壁材や基礎断熱の導入があります。機能性壁材とは、調湿作用のある素材で、室内の湿度を自動的に調整してくれるものです。

たとえば、珪藻土や漆喰などの自然素材は、余分な湿気を吸収したり、乾燥時には放出したりします。また、基礎断熱は、床下からの冷気や湿気の侵入を防ぐため、住宅全体の断熱性が向上し、結露しにくい環境づくりにつながります。

このような構造的な対策は、初期費用がかかるものの、長い目で見れば住まいの快適性や耐久性を高める投資となります。

結露トラブルを未然に防ぐための注意点とサポート活用

結露を放置するとさまざまなトラブルの原因になるため、定期的な点検やプロによるサポートも視野に入れましょう。

結露を放置した場合のリスク

結露をそのままにしておくと、建材の劣化やカビの発生だけでなく、健康への影響も現れます。特に目立たない部分でのカビの繁殖は、気づかないうちに進行していることがあります。

カビが発生すると、アレルギー症状や喘息などを引き起こすリスクが高まります。さらに、木材や壁紙が腐食した場合、修繕費も高額になることがあるため、早めの対策が大切です。

見逃しやすい場所

- 窓のサッシやパッキン部分

- クローゼットや押入れの壁面

- 床下や天井裏

定期的な点検で早期発見を心がけましょう。

入居後もできる簡単なメンテナンス

結露対策は日常のメンテナンスも重要です。たとえば、窓やサッシの水滴はこまめに拭き取ることで、カビや腐食の予防になります。

また、換気扇や24時間換気システムのフィルターも定期的に掃除することで、換気効率が保たれ、結露対策に役立ちます。湿度が高い季節は、除湿機やエアコンの除湿機能を活用するのもおすすめです。

手軽にできるポイント

- 水滴を見つけたらすぐに拭き取る

- 定期的に換気扇やフィルターを掃除する

- 湿度計を使って室内環境をチェックする

これらのメンテナンスを習慣にすると、結露トラブルの予防につながります。

専門家への相談や補助金制度の利用方法

自分でできる対策だけで十分に結露が防げない場合は、住宅の専門家に相談するのも良い方法です。とくに大規模なリフォームや断熱改修が必要な場合は、プロのアドバイスが役立ちます。

また、自治体によっては断熱リフォームや省エネ住宅への改修工事に対する補助金制度が用意されていることもあります。最新の情報を調べて、利用できる制度があれば活用するのが賢明です。

相談先の例

| サポート先 | 内容 |

|---|---|

| 工務店・ハウスメーカー | 住まい全体の見直し・リフォーム相談 |

| 自治体窓口 | 補助金や助成金の案内 |

こうしたサポートを上手に利用しながら、安心して暮らせる住まいを維持しましょう。

まとめ:新築住宅の結露対策で快適な暮らしを実現するために

新築住宅でも結露対策は欠かせません。日常の工夫と適切な設備選び、定期的なメンテナンスが快適な住まいづくりの基本です。

結露のリスクを抑えることで、住宅の耐久性や家族の健康を守ることができます。自分でできる対策と専門家のサポートをバランスよく取り入れながら、長く安心して住み続けられる環境を目指しましょう。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!