生活導線とは住宅や暮らしの中でどのような役割を持つか

毎日の暮らしやすさを左右する生活導線は、家の中で人がどのように移動し、作業を行うかに大きく関わっています。

家事動線と生活導線の違いを理解する

生活導線は住まい全体での動きや移動の流れを指し、家事動線は料理や洗濯などの家事に関わる動きを指します。それぞれ役割が異なり、混同しやすいですが、どちらも快適な住まいを実現するうえで重要なポイントです。

たとえば、生活導線は玄関からリビング、そしてトイレや寝室など、家の中を日常的に移動するルートを考えます。一方で、家事動線はキッチンから洗濯室、物干し場、収納など、家事に関わる移動の効率性を重視します。それぞれを切り分けて考えることで、使いやすい間取りの設計に役立ちます。

生活導線が快適な住まいに与える影響

生活導線がスムーズな住まいでは、日々の移動や作業が楽になり、家族みんなのストレスも軽減されやすくなります。動線が複雑だと、移動時にすれ違いが多くなったり、不要な遠回りが増えたりしてしまいます。

また、効率的な生活導線があると、家事や育児、趣味のスペースへのアクセスもスムーズになります。たとえば、朝の支度や帰宅後の動きがスピーディーになることで、気持ちに余裕を持つことができ、暮らしやすさを実感しやすくなります。

動線設計の基本的な考え方

動線設計では「最短距離」と「交差を減らす」ことが基本です。つまり、目的のスペースへ無駄なく移動できるか、家族同士がすれ違いで立ち止まらなくて済むかが重要なポイントとなります。

具体的には、生活の流れを以下のように分けて考えます。

- 毎日の出入り(玄関~リビング~寝室)

- 家事(キッチン~洗濯室~収納)

- 来客時の動き(玄関~リビング~トイレ)

これらを意識することで、住まい全体の使い勝手が大きく向上します。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

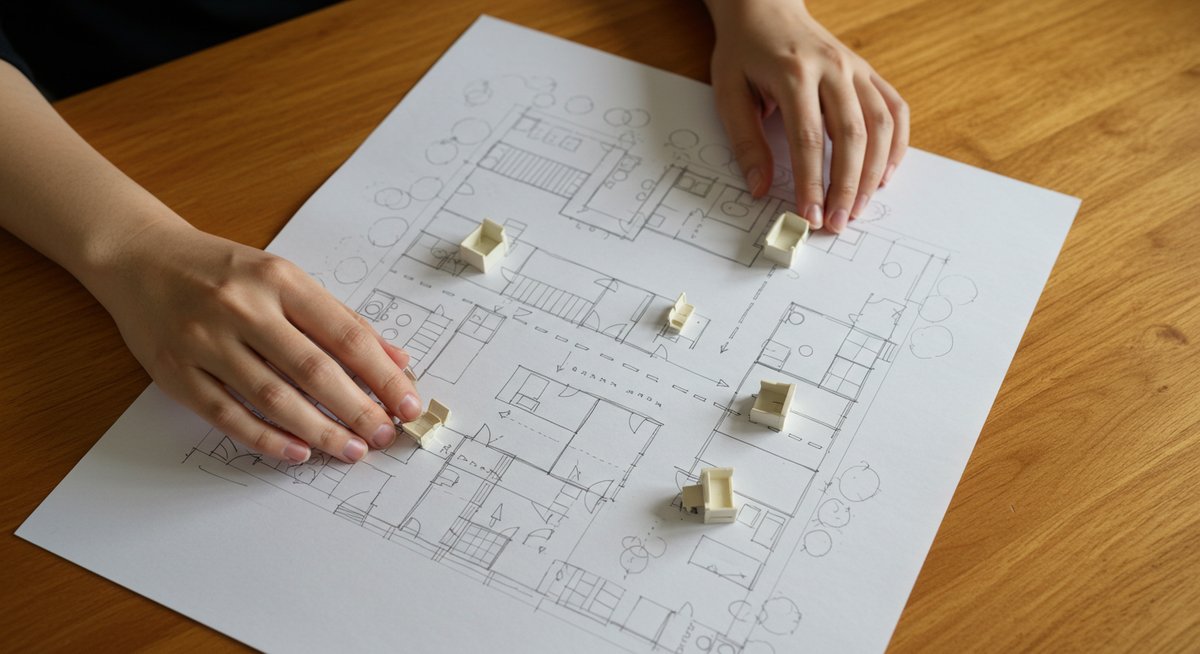

生活導線を意識した間取りのポイント

生活導線を考えた間取りづくりには、動きやすさと効率の良さの両立が欠かせません。いくつかの工夫が、住まいの使いやすさを大きく変えます。

回遊動線を取り入れた設計のメリット

回遊動線とは、家の中を一方向だけでなく、複数のルートから行き来できる設計です。このような間取りにすることで、移動時の混雑や行き止まりが少なくなります。

たとえば、キッチンから洗面所やリビング、ダイニングへのアクセスが複数ある場合、家族が同時に動いても、スムーズにすれ違うことが可能です。特に朝や帰宅後の時間帯など、家族全員が同時に動くシーンでは、その効果を実感しやすいです。

収納計画と生活導線の関係

収納スペースは、生活導線の途中や動線上に配置することで、物の出し入れが楽になり、散らかりにくい住まいを実現しやすくなります。

たとえば、玄関近くにコートやバッグを収納するスペースを設けると、帰宅後すぐに荷物を片付けられます。また、キッチンのすぐそばにパントリーや日用品の収納を設けることで、料理や片付けが効率的に進みます。収納の配置を工夫することで、動きの流れがよりスムーズになります。

通路幅やスペースの最適な確保

通路やスペースの幅は、移動しやすさや使い勝手に大きな影響を与えます。必要な幅を確保することで、家族がすれ違う際にもストレスを感じにくくなります。

一般的に、主要な通路の幅は80cm以上、家族が頻繁に行き来する場所は90cm以上確保するのが目安です。また、家具や収納を配置する場合も、通路をふさがないよう注意が必要です。スペースに余裕があれば、ベビーカーや車いすの利用も考えて設計すると、将来的にも安心です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

家族構成や暮らし方に合わせた生活導線の工夫

家族の人数やライフスタイルによって、求める生活導線は大きく異なります。それぞれに合った工夫が、暮らしやすさの鍵となります。

一人暮らしや夫婦二人に適した生活導線のつくり方

一人暮らしや夫婦二人の場合、生活スペースの移動距離をできるだけ短くまとめることで、効率的な暮らしが実現しやすくなります。

たとえば、玄関からキッチンや浴室、寝室への移動が直線的であると、日々の行動がスムーズになります。また、必要な収納を生活動線の途中に設けることで、片付けやすく散らかりにくい空間になります。小さな空間では、動線が交錯しないようシンプルにまとめることが大切です。

家族が多い場合の動線設計のポイント

家族の人数が多い場合は、同時に複数人が動いてもぶつかりにくい動線を意識することが必要です。とくに朝や帰宅後などは、動きが重なりやすくなります。

たとえば、洗面所やトイレを2カ所設けたり、回遊動線を活用した間取りにしたりすることで、混雑を避けやすくなります。また、子ども部屋をリビングやダイニングに近い場所にするなど、家族の動きが交差しないよう配置を工夫することもポイントです。

来客動線や帰宅動線も考慮した間取り

来客時の動線や帰宅後の動きを考えることで、さらに暮らしやすい住まいが実現します。たとえば、来客がリビングを通らずトイレに行けるような配置や、玄関から直接手洗い場へ移動できる間取りは衛生面でも便利です。

また、家族が帰宅後すぐにコートやカバンを片付け、手洗いや着替えをできる動線を確保しておくと、家の中が散らかりにくくなり、感染症対策にもつながります。来客と家族のプライバシーを守るためにも、専用の通路や動線を取り入れる工夫が役立ちます。

生活導線を良くする具体的なアイデアと実例

実際の暮らしをより快適にするための生活導線の工夫や、参考になる実例をご紹介します。

キッチンから各スペースへの動線を最適化する方法

キッチンは家の中でも特に動線が重要な場所です。キッチンからダイニング、リビング、洗面所への移動がスムーズであることで、調理や片付けが効率よく行えます。

たとえば、キッチンから直接洗面所やランドリールームに行ける間取りにすると、料理中に洗濯も同時に進めやすくなります。また、ダイニングへの配膳動線を短くすることで、毎日の食事の準備や後片付けの負担を減らすことができます。

洗濯や掃除を効率化する生活導線の工夫

洗濯や掃除の動線を短縮することで、家事の負担を減らせます。洗濯の場合は、洗濯機・物干し・収納が一直線上や近い場所にあると移動が楽になります。

掃除道具を使うスペースの近くに収納できるようにしておけば、思い立ったときにすぐ掃除ができ、家の中を清潔に保ちやすくなります。さらに、掃除ロボットを利用する場合は、段差の少ないフラットな床や、通路に障害物が少ない設計が役立ちます。

収納スペースと生活導線を両立させるアイデア

収納は「使う場所の近くに設ける」ことがポイントです。生活導線上に収納があることで、物の出し入れや片付けが無理なく続けられます。

【収納場所と目的の例】

| 収納の場所 | 使う場面 | メリット |

|---|---|---|

| 玄関周辺 | 帰宅時 | 荷物をすぐ収納できる |

| キッチン横 | 調理時 | 料理の効率が上がる |

| 洗面所近く | 洗濯時 | 洗濯物をすぐ片付け |

このように、毎日の動きに合わせて収納を配置することで、すっきりとした暮らしにつながります。

まとめ:生活導線を意識した間取りで暮らしやすさを実現しよう

生活導線を工夫することで、住まいの快適さや使いやすさは大きく向上します。家族構成やライフスタイルに合わせて、シンプルかつ効率的な動線を意識することが大切です。

新築やリフォームを検討する際は、毎日の動きをイメージして間取りや収納を計画しましょう。日々の暮らしがより快適になり、家族みんなが笑顔で過ごせる住まいづくりにつながります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!