平屋の高さの平均と建築基準法の基準

平屋の天井高や全体の高さを計画する際には、平均的な数値や法的な基準を知ることが大切です。ここでは天井高の平均や基準について解説します。

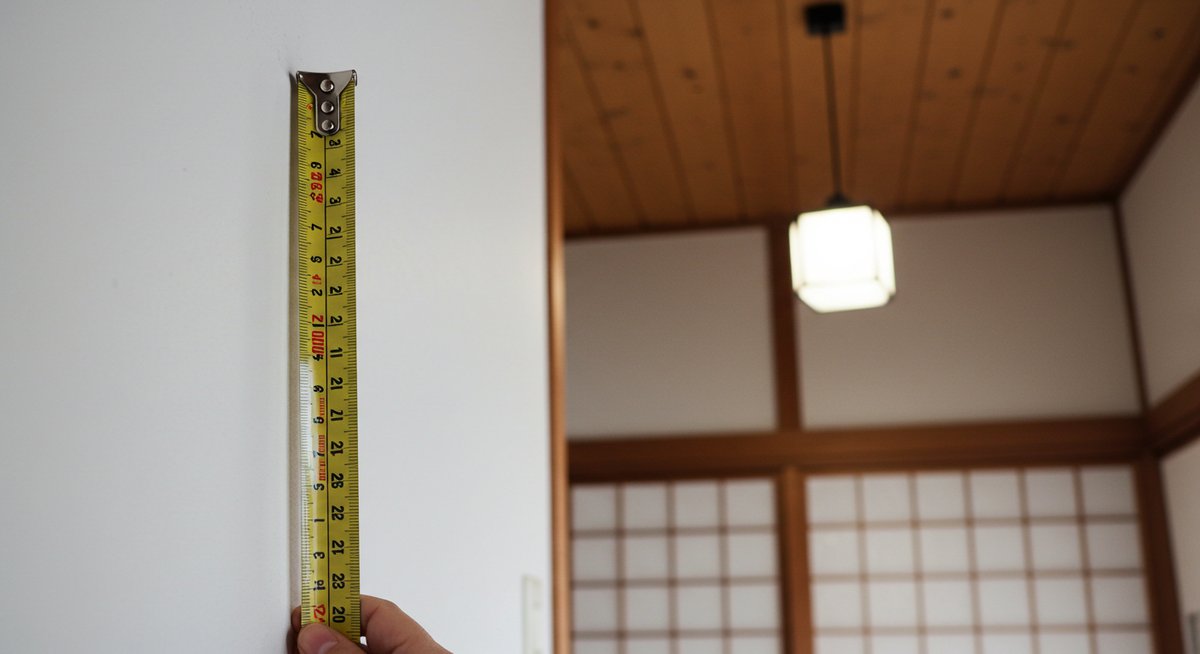

平屋の平均的な天井高

平屋住宅の天井高は、暮らしやすさや開放感に影響を与える大切な要素です。一般的に日本の住宅で多く見られる天井高は約2.4メートルから2.5メートルほどです。この高さは圧迫感が少なく、空間が広く感じられるため、多くの方に選ばれています。

一方で、注文住宅やこだわりの平屋では2.6メートルから2.8メートル程度に設定されるケースも増えています。天井を高くすることで、室内が開放的になり、光や風が通りやすくなるためです。しかし、天井を高くすると冷暖房効率が下がることや、建築コストが上がる場合もあるため、家族のライフスタイルや予算に合わせて選ぶことが大切です。

建築基準法による最低天井高

日本の建築基準法では、居室の天井高は「2.1メートル以上」と定められています。これは、快適かつ安全に過ごせる最低限の高さとして設定されています。リビングや寝室など、日常的に長時間過ごす部屋については、この基準を下回らないよう注意が必要です。

また、キッチンや浴室、トイレといった水回りの空間には、一部例外がありますが、基本的には2.1メートルを目安に設計されることが一般的です。最低基準を守っていれば違法にはなりませんが、居心地や実用性を考慮して、もう少し余裕のある高さにする家庭も多くなっています。

地域ごとの高さ制限と規制内容

平屋の建築には、地域ごとに「建ぺい率」や「容積率」などの規制が設けられています。さらに、用途地域や防火地域などの違いによって、建物の高さ制限がある場合も少なくありません。例えば、都市部では周囲の景観や、防災上の理由から高さに厳しい制限がかけられることが多いです。

逆に、郊外や一部の住宅地では、比較的自由な高さ設定ができるエリアもあります。計画段階で自治体の条例や地区計画を必ず確認し、必要があれば建築士に相談しながらプランを決めていくことが重要です。無理のない設計で、周囲との調和も考えながら計画を進めましょう。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

平屋の天井高によるメリットとデメリット

天井の高い平屋・低い平屋、それぞれには特徴やメリット・デメリットがあります。ここでは天井高ごとの違いを詳しく解説します。

天井が高い場合のメリットとデメリット

天井が高い平屋は、開放感と明るい雰囲気を演出しやすいのが魅力です。空間が広く感じられるため、家族で過ごすリビングやダイニングでは特に人気があります。また、窓からの採光や風通しも良くなり、健康的な住環境につながる点もポイントです。

一方、天井が高いと冷暖房の効率が下がりやすく、光熱費が上がる傾向があります。また、照明や天井の掃除・メンテナンスの手間が増えるため、将来的な使い勝手も確認しておきたいところです。コスト面では、一般的な天井高より材料費や工賃が高くなる場合が多いので、予算とのバランスも考慮しましょう。

#### 天井が高い平屋の主な特徴

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 開放感がある | 光熱費が上がりやすい |

| 採光・通風が良い | メンテナンスが大変 |

| デザイン性が高い | 建築コストが上がる |

天井が低い場合のメリットとデメリット

天井が低めの平屋は、温もりや落ち着きを感じやすい空間を作ることができます。冷暖房効率が良く、光熱費を抑えやすい点も大きな利点です。また、構造的にも安定しやすく、建築コストが比較的割安になる傾向があります。

しかし、天井が低すぎると圧迫感を感じることがあり、長時間過ごす部屋ではストレスにつながる場合があります。また、背の高い家具や収納を置きづらくなることも想定しておきたいポイントです。デザイン面でも制限が出やすいため、自分たちの生活スタイルや好みに合わせて慎重に検討することが必要です。

#### 天井が低い平屋の主な特徴

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 光熱費が抑えられる | 圧迫感を感じやすい |

| 建築コストが低め | デザインが限られやすい |

| 掃除がしやすい | 高さのある家具が置きづらい |

天井高を決める際の注意点とポイント

天井の高さを決める際は、家族の暮らし方や将来のライフスタイルも考えておくことが大切です。たとえば、小さなお子さまやご高齢の方がいる場合、高すぎる天井はメンテナンスが大変になることがあります。また、リビングなど人が集まる空間と寝室や収納などの空間で、最適な天井高が異なる場合もあります。

天井高によって冷暖房効率や光熱費、家具のレイアウトも変わってきます。設計段階で、専門家としっかり相談しながら、将来的なリフォームや設備追加の可能性も見据えて決定すると安心です。無理のないバランスで、快適な住環境を目指しましょう。

部屋別に最適な平屋の天井高さ

部屋の用途によって、快適と感じる天井高は異なります。この章では、各空間ごとにおすすめの天井高の目安を紹介します。

リビングやダイニングのおすすめ天井高

リビングやダイニングは、家族が集まる中心的な場所です。そのため、2.6メートル以上の天井高がおすすめとされています。開放感があり、ゆったりとした気分でくつろぐことができます。

天井を高くして梁や間接照明を取り入れることで、さらにおしゃれな雰囲気が演出できます。ただし、天井が高すぎると暖房が効きにくくなることや、照明選びに工夫が必要になる点も考慮しましょう。

キッチンや水回り空間の天井高の目安

キッチンや洗面所、浴室などの水回り空間は、作業効率や安全性も重視したい場所です。一般的には2.2〜2.4メートル程度の天井高が使いやすいとされています。高すぎず、掃除やメンテナンスも楽に行える高さがポイントです。

また、収納やレンジフードなどの設備が多くなりやすいため、十分なスペースを確保しつつ圧迫感が出ないよう調整することが大切です。空間の広さや動線も合わせて検討しましょう。

寝室や個室に合う天井高の選び方

寝室や書斎、子ども部屋などの個室は、落ち着きと安心感を重視した設計が理想です。2.3メートルから2.4メートル程度の天井高が適しており、適度な包まれ感が得られます。

個室はプライベートな空間なので、天井を高くしすぎると落ち着きが損なわれることもあります。収納や照明の配置も意識しながら、自分や家族が最もリラックスできる高さを選びましょう。

平屋の高さ設計で失敗しないためのコツ

平屋の高さ設計は、理想だけでなく現実的なポイントも押さえることが大事です。ここでは高さ設計で注意したいコツをまとめます。

予算と建築コストのバランスを考える

平屋の天井高を上げると、建築資材や施工費の増加につながる場合が多いです。理想の広さや高さを求めすぎると、予定より予算が膨らんでしまうこともあります。

設計段階で業者と相談し、必要な部分だけ天井を高くする「勾配天井」や、「一部のみ高天井」といった工夫も検討してみましょう。全体のバランスを取りながら、無理のない予算管理を心がけることが重要です。

断熱性や光熱費への影響を理解する

天井が高い平屋は空気の循環が良くなりますが、冷暖房効率が下がりやすい点は見逃せません。特に冬は暖気が上部に溜まりやすく、夏は熱気がこもりやすい傾向があります。

対策としては、高性能な断熱材や省エネ設備の導入が効果的です。また、シーリングファンで空気を循環させる工夫や、窓の位置・大きさを調整することで、快適さと省エネの両立が目指せます。設計段階での配慮が、長い目で見て安心につながります。

メンテナンスや将来の使い勝手を意識する

天井が高いと、照明の交換や掃除、壁や梁のメンテナンスが大変になることがあります。年齢を重ねたときや、家族構成が変わったときにも使いやすい設計を心がけたいところです。

また、将来的なリフォームやバリアフリー化も視野に入れておくと安心です。例えば、手が届きやすい設備や、点検口の配置など、細かい部分に配慮しておくことで、住み続けるうえでの負担を減らせます。

まとめ:快適な平屋を実現するための高さ選びのポイント

平屋の高さは、住み心地や快適さ、そして家族の将来に大きな影響を与えます。平均的な数値や法的な基準を参考にしつつ、各部屋の用途やライフスタイルに合わせて柔軟に計画しましょう。

予算や光熱費、メンテナンスなど、現実的なポイントも忘れずバランスを取りながら、自分たちにぴったりの平屋を目指しましょう。設計段階からしっかり考えておくことで、長く快適に暮らせる住まいが実現しやすくなります。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!