玄関のポーチにある段差は、つまずきやすさや車椅子・ベビーカーの通行性に直結する重要なポイントです。家族構成や生活スタイルによって許容できる段差は変わりますし、早めに対処することで事故予防や日々の負担軽減につながります。まずは今の状態を簡単にチェックし、簡易対処と恒久対策を見分けることが大切です。ここでは測り方や危険サイン、具体的な改修方法、費用感、補助制度まで実用的にまとめています。最終的に役立つチェックリストも用意しているので、改善の一歩を踏み出す手助けになれば幸いです。

玄関のポーチの段差を安全に解消するための最短チェック

玄関ポーチの段差は日常の安全性に直結します。まずは短時間で現状を把握し、危険度を判断して優先度の高い対策を選びましょう。測定や視認性チェック、簡易処置と長期対策の分け方を覚えておくと、業者依頼やDIYの判断がスムーズになります。以下では今すぐできる具体的な測り方、危険サインの見分け方、即効性のある処置と将来的な工事の使い分け、費用目安を順に解説します。忙しい方でも短時間で優先順位が決められるよう配慮しました。

今の段差の高さを簡単に測る方法

今の段差を測るには、メジャーや定規を用意して最短で測定します。まず上端(床面)と下端(道路や階下)をまっすぐ結ぶ垂直距離を測ってください。水平な面が続かない場合は、段の先端と基準面を直線で結ぶようにします。複数の場所に段差がある場合は、それぞれの高さを記録して平均と最大値を把握しましょう。

視覚的確認も重要です。段鼻(段の先端)が摩耗していないか、目印が消えていないかをチェックします。片足で踏んで不安定さを感じる場合や、水がたまりやすく凍結しやすい場所は危険度が上がります。写真を撮って家族や業者に見せると説明が楽になります。

最後に利用者の状況を確認してください。高齢者や車椅子利用者がいる場合は、1〜2cmの差でも影響が出るため慎重に測り、メモしておきます。簡単な記録が将来の工事見積りや補助申請時に役立ちます。

危険度が高いサインの見分け方

危険度が高い兆候は視覚的、利用状況、環境の三つの観点で見分けられます。まず視覚的には、段鼻が摩耗して角が丸くなっている、滑りやすい表面(ツルツルのタイルなど)、雨水や氷が溜まりやすい溝がある場合はリスクが上がります。また段差の縁に色のコントラストがないと見落としやすくなります。

利用状況では、高齢者や小さな子ども、荷物を持って行き来する頻度が高い場合、車椅子やベビーカーの出入りがある場合は危険度が増します。転倒やつまずきの既往があれば優先度を上げてください。

環境面では夜間の照明不足や濡れやすい軒先、冬季の凍結する地域は特に注意が必要です。実際に家族に段差について不安を感じているか尋ね、具体的な事例(つまずいた回数や転倒の有無)を記録すると判断が明確になります。

すぐできる簡易対処と長期対策の使い分け

簡易対処は即効性があり費用も低く抑えられます。滑り止めテープの貼付、段鼻に視認性向上のラインを入れる、雨樋や勾配調整で水の流れを改善する、仮設の段差プレートを設置するなどが挙げられます。これらは急ぎの安全確保には有効ですが、耐久性や見た目で限界があります。

長期対策は恒久的な安全性と使い勝手を重視します。スロープの設置、段差を解消するリフォーム(段数・踏面の再設計)、階段自体の掛け替え、段差解消機の導入などがあります。これらは工事費や工期がかかりますが、バリアフリー化や将来的なメンテ性を考えると有利です。

使い分けのポイントは、利用者の緊急性と資金・工期の余裕です。例えば高齢者が頻繁に出入りする場合は早めに長期対策を検討し、まずは簡易処置でリスクを下げたうえで計画的に改修する方法がおすすめです。

費用の目安と工期の大まかな比較

簡易対処(滑り止めテープ、視認ライン、簡易プレート)は数千円〜数万円程度で、施工は数時間から半日で完了します。耐久性は数か月〜数年なので定期的な補修が必要です。

小規模なリフォーム(段鼻交換、踏面の補修、低めのスロープ設置)は数万円〜十数万円が目安で、工期は1日〜数日です。既存の構造を活かせる場合はコストを抑えられます。

本格的なスロープ設置や段差解消機、階段の作り替えは数十万円〜数百万円と幅があり、工期は数日〜数週間かかることが多いです。地盤改良や配管関係の移設が必要な場合はさらに費用と期間が増えます。

見積りを取る際は、材料費・施工費・廃材処理費・必要に応じた手すりや照明の追加費用を必ず確認してください。補助金適用がある場合は自己負担を下げられることがあるため、事前に自治体窓口へ相談すると良いでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

段差の高さが招く問題と判断の目安

段差の高さは単なる数値ではなく、利用者の安全性や生活のしやすさに直結します。小さな差でもつまずきやすく、車椅子やベビーカーでは通行不能になることもあります。ここではつまずきやすい目安や車椅子・ベビーカー視点での必要条件、高齢者と子どもでの負担の違い、さらには外構の事情で段差が残るケースとその対策をわかりやすく解説します。まずは自宅の利用シーンを想像して該当する項目をチェックしてみてください。

つまずきやすい段差の高さの目安

一般的につまずきやすい段差はおおむね2cm以上と言われています。特に不意に足が引っかかるような段差は注意が必要で、視認性や足元の不安定さと組み合わさると転倒リスクが高まります。

室内外の境界や玄関先は足を止めたり荷物を持って動いたりする場面が多く、低めの段差でも事故につながることがあります。縁石やタイルの継ぎ目、床材の厚み差も含めて計測し、2cm前後の差があれば「注意」、5cmを超える場合は段差対策を強く検討する目安にしてください。

また段差の幅(段差が長く続くか否か)や形状も重要です。段差が角張っていると足先が引っかかりやすく、滑りやすい素材だと踏み外しやすくなります。複数の小さな段差が連続する場合も危険性が高まるため、合算して評価しましょう。

車椅子やベビーカー視点での必要条件

車椅子やベビーカーで通行する場合、段差は実用性に直結します。車椅子では段差ゼロが理想ですが、実際は滑らかなスロープが必要です。一般的な自走式車椅子は傾斜に弱いため、勾配は5〜8%程度(1:20〜1:12)が目安になります。介助式であれば多少急でも対応可能ですが、安全性を考えると緩い勾配を推奨します。

ベビーカーは車輪のサイズやサスペンションによって通過可能な段差が変わりますが、3cm程度でも引っかかることがあるため、1〜2cm以下に抑えるか短いスロープを設けると安心です。さらに段差の始まりにガタつきや段鼻の角があると通過が困難になるため、滑らかな接続を心がけてください。

利用頻度や使用者の力に合わせて、スロープの長さや傾斜、手すりの有無を検討することが重要です。実際の通行シミュレーションを行ってみると判断がしやすくなります。

高齢者や子どもに与える負担の違い

高齢者は筋力低下やバランス感覚の低下、視力の変化などで段差に対する耐性が低くなります。小さな段差でもつまずきやすく、転倒時の骨折リスクが高まるため、2cm前後でも注意が必要です。手すりの設置や段差の視認性向上、滑りにくい仕上げが有効です。

一方、子どもは身長が低く視界が狭いため、足元の段差を発見しづらいことがあります。遊びながら走ることも多く、急な動作でつまずくリスクが高いです。子どものいる家庭では段差自体を極力減らすか、色で目立たせる対策が望ましいです。

家族構成によって優先度を決め、両者に配慮した設計を心がけると日常の安全性が大きく向上します。

外構事情で段差が残るケースと対策

外構の高さ調整が難しい場合、段差が残ることがあります。道路や敷地境界の高さ、公道側の嵩上げ規制、既存の排水計画などが影響します。このようなケースでは完全な解消が難しいため、代替策で安全性を確保します。

具体的には、段差プレートや短いスロープの設置、階段の踏面拡大、段鼻の色付け、手すりの追加などが有効です。排水を阻害しない設置位置や傾斜に配慮することが重要です。場合によっては自治体の許可や近隣調整が必要になることがあるため、事前相談をおすすめします。

また、植栽や石材で段差を視覚的に緩和するデザイン手法もあり、見た目を保ちながら安全性を向上させることが可能です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

玄関ポーチ段差を解消する代表的な方法を比較

段差解消には複数の方法があり、目的や予算、スペースによって最適解が変わります。スロープ設置、階段改修、段差プレートの活用、段差解消機の導入、手すりや滑り止めの追加などを比較して、メリットと注意点を把握しましょう。狭い場所なら工夫が必要ですし、デザイン性を重視するなら素材選びも重要です。以下で代表的な方法を詳しく見ていきます。

スロープ設置のメリットと勾配の目安

スロープの最大のメリットは車椅子やベビーカー、荷物の移動が楽になることです。段差を滑らかに繋げることで日常の負担を大幅に減らせます。さらに転倒リスクも低減します。

勾配の目安は用途によって変わります。車椅子自走の場合は緩やかな勾配(1:12〜1:20、約5〜8%)が望ましいです。介助者がいる場合は1:8程度でも実用的ですが、疲労や安全性を考えると緩い勾配が好ましいです。屋外では雨や凍結を考慮して、滑りにくい表面や排水を確保することが重要です。

施工時は長さを確保するためのスペースと地盤の強度、排水処理を検討してください。見た目を気にする場合は素材や手すり、縁取りでデザイン調整が可能です。

階段に改修する場合の寸法と注意点

階段に改修する場合は、安全な踏面(奥行き)と蹴上げ(高さ)のバランスが必要です。一般的には蹴上げは12〜18cm、踏面は25〜30cm程度が目安です。高さを下げると段数が増えるため、踏面の確保が重要になります。

注意点としては、屋外の階段は滑り止め処理と排水対策が欠かせません。また、手すりの設置や段鼻の視認性確保も必要です。既存の地盤や周辺の外構に干渉する場合は設計変更や補強が発生します。さらに冬季の凍結対策や落ち葉で滑りやすくなる場所のメンテ性も考慮してください。

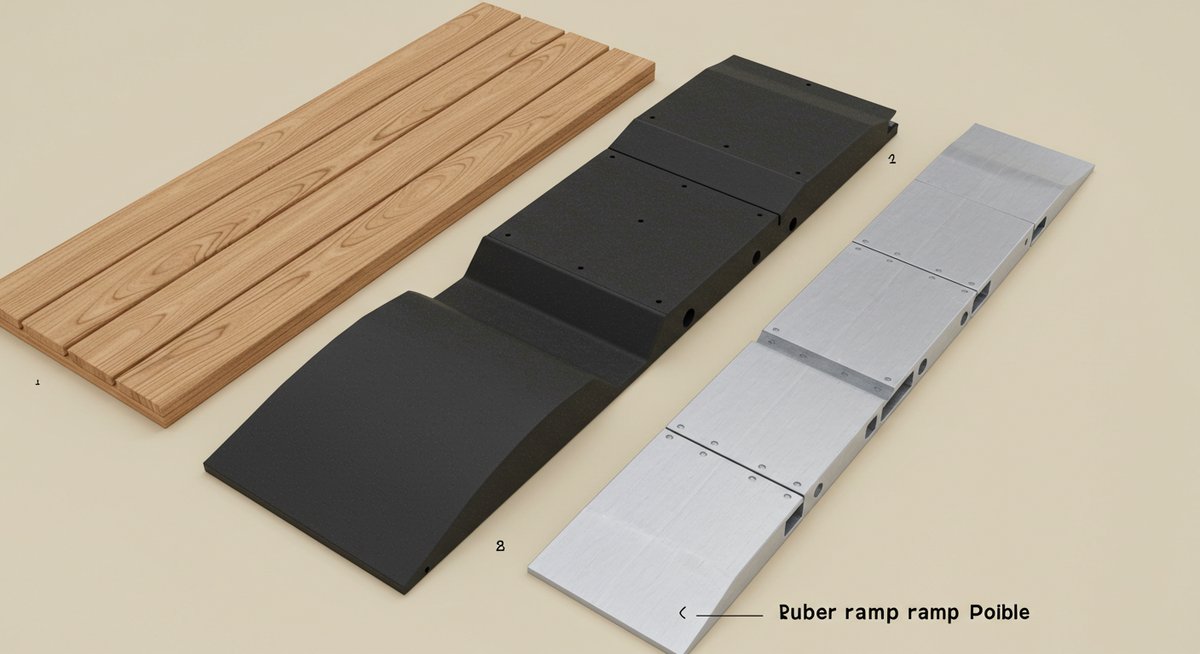

段差プレートや小規模スロープの選び方

段差プレートや市販の小規模スロープは手軽さと費用対効果がメリットです。素材は合成樹脂やアルミ製があり、耐荷重や滑り止めの有無、設置方法で選びます。屋外で長く使う場合は耐候性と排水性を重視してください。

選ぶ際は以下を確認しましょう。

- 許容荷重(車椅子やベビーカー、荷物の重さ)

- 設置角度と接地面の安定性

- 滑り止め加工の有無

- 雨水やゴミが溜まりにくい設計

短期的には便利ですが、見た目や耐久性で劣る場合があり、定期的な点検が必要です。

段差解消機の種類と導入条件

段差解消機は電動式のリフトや昇降機などがあり、階段や段差を機械で克服できます。種類は業務用から住宅用まで幅広く、主に車椅子用昇降リフトや縦型の昇降機があります。導入条件は電源の確保、設置スペース、耐荷重、法的な設備基準などです。

利点は自動化による負担軽減と省スペース性ですが、初期費用と定期的なメンテナンス費用がかかります。屋外設置には防水や耐候性の確認が必要です。導入前に用途、頻度、設置環境を専門業者と相談してください。

手すりと滑り止めで安全性を高める方法

手すりと滑り止めは比較的低コストで効果が高い安全対策です。手すりは身長や握力を考慮して高さを設定し、両手で支えられるように連続した形状が望ましいです。材質は耐久性と握りやすさを重視してください。

滑り止めはタイルや石材の場合、表面処理やテープで対応できます。雨天や凍結時の安全性を高めるために、粗さのある素材を選んだり、排水を良くする傾斜を付けるのが有効です。これらは既存の段差が残る場合の併用対策として効果的です。

狭小スペースでの実用的な工夫

狭い玄関ポーチでは長いスロープが取れないことがあります。その場合、折りたたみ式のスロープや段差プレートの階段状設置、部分的に踏面を拡大する改修が有効です。車椅子用に短い段差を複数段で分散させる方法もあります。

また、手すりを工夫して支えを増やす、段鼻に高コントラストの色を入れる、夜間照明を強化することで安全性を確保できます。設置可否や最適解はプロの視点で判断してもらうと失敗が少なくなります。

デザインと素材で安全性と見た目を両立させる工夫

2段差解消は安全性だけでなく、家の印象にも影響します。素材や色、照明、植栽を工夫すれば機能性と美観を両立できます。滑りにくくて耐久性のある仕上げ、段鼻の色分け、夜間の照明配置、自然素材で段差を調和させる方法、そしてメンテナンス性を踏まえた選択がポイントです。ここでは実際に使える素材やデザインのコツを紹介します。

滑りにくく耐久性のある素材の選び方

屋外のポーチには耐候性と滑りにくさが求められます。タイル、天然石、コンクリート、樹脂系素材など選択肢は多くありますが、雨や凍結に強い粗面仕上げが望ましいです。タイルはデザイン性が高い反面、滑りやすいものがあるため凹凸や表面加工の有無を確認してください。

樹脂系のスロープやプレートは軽くて耐水性があり、滑り止め加工が施された製品も多いのでおすすめです。天然石は高級感がありますが、メンテナンスと凍結時の滑りに注意が必要です。素材選びでは耐久年数、メンテ頻度、使用頻度を考慮して決めましょう。

色や段鼻で視認性を高める工夫

段鼻にコントラストの強い色を入れると視認性が大きく向上します。床面と段鼻の色差をはっきりさせることで、特に視力が低下した高齢者や夜間の通行が楽になります。蛍光や反射材を使う方法もありますが、過剰な目立ち方は避けたい場合は落ち着いた色調で縁取りをするのが良いでしょう。

また、段鼻の幅を広めにとることで足先が乗りやすく安全性が向上します。視覚障害者向けの点字ブロックのような配慮が必要な場合は専門の基準に合わせて設置してください。

夜間の安全を確保する照明計画

夜間の照明は段差の安全性に直結します。足元を均一に照らすフットライトや埋め込み式の照明は影を作りにくく、段差を見やすくします。センサー式の照明を使えば必要な時だけ点灯し、省エネにもつながります。

照明設置では眩しさを避ける角度調整と防水性能、定期的な清掃を考慮してください。照明と段鼻の色コントラストを組み合わせると、視認性と安全性がさらに向上します。

植栽や石材で段差を自然に見せる方法

植栽や石材を使うと段差を景観に馴染ませながら緩和できます。段差の端に低木やグラウンドカバーを配して視線を誘導したり、石材で段差を段々に見せるデザインにすると違和感が減ります。ただし植栽が手入れ不足で茂りすぎると視認性が落ちるため、メンテナンス計画が重要です。

石材は自然な質感で高級感を出せますが、滑りやすさや凍結時の対策を忘れないでください。デザインと安全性のバランスを取りながら選びましょう。

メンテナンス性を考えた仕上げ選び

仕上げは耐久性だけでなく清掃や補修のしやすさを基準に選びます。タイル目地の詰まりやコケの発生、凍結によるひび割れなどを考慮して、容易に部分補修できる素材が便利です。樹脂系素材やモジュール式のプレートは交換が容易でメンテ性が高い一方、長期耐久は素材次第です。

定期的な点検と清掃計画を立て、消耗部品や滑り止めの劣化を早めに発見できるようにしておくと長期的に安全性を維持できます。

費用や補助制度を踏まえた賢い業者選び

工事を依頼する際は費用だけでなく、補助制度や施工品質、保証内容を総合的に判断することが重要です。複数の見積りを比較し、自治体の助成制度や介護保険の適用可否を確認すると負担を軽減できます。見積りで確認すべき項目やDIYの範囲、施工後の保証ポイントも押さえておけば安心です。以下で具体的なポイントを解説します。

工事の規模別の費用感と事例

小規模な対応(滑り止め貼付、段鼻の色付け、簡易プレート設置)は数千円〜数万円程度が一般的です。半日から1日で終わることが多く、急ぎの対処に向いています。

中規模の工事(短いスロープ設置、踏面の補修、手すり取付)は数万円〜十数万円で、1〜3日程度の工期が目安です。既存構造を生かすことで費用を抑えられる場合があります。

大規模な改修(本格的なスロープ設置、階段のやり替え、段差解消機導入)は数十万円〜数百万円になることがあり、工期は数日〜数週間です。地盤補強や配管移設が必要な場合はさらに費用が増えます。

事例としては、既存タイルの上に樹脂製スロープを設置して数万円、コンクリートを打ち替えてスロープを作ったケースで数十万円〜百万円超という違いがあります。

自治体や介護保険の支援を探す方法

自治体によってはバリアフリー化支援金や工事補助が出ることがあります。窓口は高齢福祉課や住宅課、建築指導課などで、申請条件や対象工事の範囲は自治体ごとに異なります。まずは市区町村のウェブサイトを確認し、電話で問い合わせると具体的な手続きがわかります。

介護保険では住宅改修費の支給(上限あり)が受けられる場合があります。要介護・要支援認定を受けている利用者が対象で、手続きや見積り提出が必要です。事前申請や施工後の提出書類に注意してください。

見積りで必ず確認したい項目

見積りでは以下を必ず確認してください。

- 材料費・施工費の内訳

- 廃材処理費や諸経費の有無

- 工期と着手・完了予定日

- 保証内容(工事後の不具合対応期間)

- 追加費用が発生する条件の明示

- 使用する主要材料のメーカー・型番

口頭だけで済ませず、書面やメールでの提示を受け取り、比較検討できるようにしましょう。

DIYでできる範囲と専門工事の判断基準

DIYで対応しやすいのは滑り止め貼付、視認性向上の色塗り、簡易段差プレートの設置、手すりの取り付け(構造が簡単な場合)などです。専門工具や技術が不要な作業は費用を抑えられます。

一方、コンクリート打設、スロープの勾配設計、段差解消機の電気工事や基礎工事、法令に関わる構造変更は専門業者に依頼してください。安全と耐久性、保証の面で専門工事が望ましい場面が多いです。

施工後の保証とメンテのポイント

施工後は保証書や工事内容の記録を保管してください。保証期間や対象範囲(材料・施工ミス・動作不良など)を確認し、不具合発生時の連絡先を控えましょう。定期点検の提案がある業者は信頼性が高い場合があります。

メンテナンスでは滑り止めの劣化確認、手すりのぐらつき、排水の詰まりや表面のひび割れを定期的にチェックしてください。簡単な清掃や塗り替えで安全性を長持ちさせられます。

よくある疑問に答える玄関ポーチ段差の質問集

段差に関する疑問は具体的な数値や手続き、失敗例に関するものが多いです。ここでは「何センチから危険か」「スロープの勾配」「補助金の利用条件」「DIY失敗例と防止策」「設置後に確認すべき安全項目」について、実務的でわかりやすい回答をまとめます。ほとんどの疑問は測定と利用者の状況確認で解決の方向性が見えてきます。

段差は何センチから危険か

一般的に2cm以上の段差はつまずきのリスクが増えるため注意が必要です。5cm以上になると転倒リスクが高まり、特に高齢者や視力の弱い方には危険です。車椅子やベビーカーの視点では1〜2cmでも通行に支障が出ることがあるため、利用者に合わせて判断してください。

スロープの推奨勾配はどの程度か

車椅子自走の場合は1:12〜1:20(約5〜8%)が推奨されます。介助付きであれば1:8程度でも実用的ですが、疲労や安全性を考えると可能な限り緩い勾配にすることが望ましいです。屋外では滑り止めや排水も考慮してください。

補助金や介護保険は誰が利用できるか

自治体の補助金は条件が自治体ごとに異なります。介護保険の住宅改修費の支給は、要介護・要支援認定を受けた人が対象となることが多く、事前の申請手続きが必要です。まずは市区町村の福祉窓口やケアマネジャーに相談してください。

DIYでよくある失敗とその防止策

よくある失敗は勾配が急すぎる、排水を考慮していない、材料の耐候性を見誤る、固定が甘くてぐらつく、視認性が不十分で逆に危険を招く、などです。防止策としては事前測定とシミュレーション、専門家の助言を得ること、耐候性能や許容荷重を確認すること、施工後の試走を必ず行うことが挙げられます。

設置後に確認すべき安全項目

設置後は以下を確認してください。

- 手すりやプレートのぐらつきの有無

- 滑り止めの効き目(濡れた状態でのチェック)

- 排水の流れと水たまりの有無

- 夜間の視認性(照明と段鼻の見え方)

- 定期点検の予定とメンテナンス方法

問題があれば早めに施工業者に相談して対応してもらいましょう。

玄関ポーチ段差を解消するための実践チェックリスト

改善に取りかかる前に、現状把握と優先順位付けを行う簡単なチェックリストを用意しました。このリストを一つずつ確認することで、緊急度の高い点と将来的な改修事項が明確になります。工事見積りや補助申請、業者への相談時にも使いやすい実践的な項目です。紙やスマホにメモして家族で共有してください。

- 段差の高さを測る(最大値と複数箇所の記録)

- 段鼻の状態(摩耗・欠け・色落ち)を確認

- 滑りやすさの確認(乾燥時/濡れた時)

- 利用者の有無(高齢者・車椅子・ベビーカー・子ども)

- 夜間の視認性(照明の有無・段鼻の色差)

- 排水状況(雨水のたまりやすさ、氷結の有無)

- 緊急対策の必要性(簡易プレート・滑り止め)

- 長期対策の希望(スロープ・階段改修・段差解消機)

- 予算の目安と補助金の確認(自治体・介護保険)

- 専門業者への相談と見積り取得(複数社比較)

- 施工後の保証とメンテ計画の確認

- 家族への使用方法説明と実際の通行テスト

以上を順に確認して、必要な対策の優先順位を決めてください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!