寝室に窓がなくても快適に暮らせるかどうかは、家族構成や生活リズム、住まいの立地によって変わります。本記事では窓がない寝室の利点・欠点、法的注意点や具体的な設計アイデアを分かりやすく整理し、判断に役立つチェックリストまで紹介します。

寝室に窓がいらないと感じる理由と注意点

寝室に窓が不要と感じる人は、外からの光や音、視線を気にせずに眠りたい場合が多いです。朝日で目覚めたくない、外出時のプライバシーを守りたいなど、生活習慣に合う選択と言えます。しかし窓がないと換気や避難経路の問題が出るため、設計段階で対策を検討する必要があります。

採光が得られないことは睡眠の質に影響しますが、間接照明や適切な照明計画で補うことが可能です。防音や断熱性能が向上する一方で、湿気や二酸化炭素の滞留リスクが増えるため、24時間換気や機械換気の導入が重要です。また、建築基準法や自治体の規定上、居室と認められる条件を満たさない場合は用途変更の検討が必要となるケースがあります。

採光と快眠の関係

自然光は体内時計を整える重要な要素で、朝の日光は覚醒を促し夜は睡眠ホルモンのリズムを作ります。窓がないと太陽光によるリズム調整が難しくなるため、起床時間が不規則になりやすい点に注意が必要です。とはいえ、夜勤などで日中に眠る必要があるライフスタイルにはメリットになります。

室内で光をコントロールする方法としては、暖色系と寒色系の照明を時間帯に応じて切り替える照明設計や、明るさを段階的に調整できる調光器の導入が有効です。光の強さや色温度を変えるだけで体内時計に配慮した環境が作れますし、自然光に近い「日の出・日の入り」を演出するタイマー照明も役立ちます。

プライバシーの確保

窓がない寝室は外からの視線を気にせず過ごせるという利点があります。特に道路や隣家に面している場合、カーテンやブラインドの管理が不要になり、生活のストレスが減ることが期待できます。子どもや準備中のプライバシーを守る場としても有用です。

ただし、完全に閉じた空間は外部と遮断されるため、防犯面や緊急時の発見の遅れといったリスクもあります。インターホンや監視カメラ、安否確認のルール作りなどで補完することをおすすめします。集合住宅では管理規約で窓設置が義務付けられる場合もあるため、事前確認が大切です。

断熱・防音のメリット

窓がないことで外気の影響を受けにくく、断熱性能が高まる傾向があります。暖房や冷房の効率が上がり、光熱費の節約につながることが期待できます。また、外部の交通音や人の声などの侵入が抑えられ、静かな睡眠環境を作りやすくなります。

一方で、窓がないことで室内の湿度調整が難しくなることがあるため、結露やカビ対策が必要です。防音・断熱の効果を最大化するには、壁・床・天井の断熱材選定や気密施工、機械換気の導入を合わせて行うとよいでしょう。

法的な注意点

建築基準法では居室として扱われるためには採光や換気に関する基準があります。窓がない寝室を居室として認めてもらうためには、代替の採光・換気設備や用途変更の申請が必要になる場合があります。特に賃貸や分譲マンションでは管理規約や消防法上の避難要件に注意が必要です。

地方自治体や建築士に確認すると、窓の代替として設ける高窓や採光用のスリット、機械換気の仕様で居室基準を満たせるケースがあるため、専門家と早めに相談しましょう。リフォームや新築時には必要な許認可を確認しておくと安心です。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

窓をなくすメリットと生活の変化

窓をなくすことで得られる生活上のメリットは、静かさやプライバシー、空間の自由度です。特に夜間の騒音や視線が気になる場所では大きな改善になります。一方で日常生活のリズムや健康面での工夫も求められます。

窓を無くすとインテリアや家具配置の自由度が高まり、収納を増やすなどの工夫がしやすくなります。また、外壁の開口が減ることで断熱性が向上し冷暖房負荷が下がることも期待できます。ただし換気や採光の代替手段を事前に計画することが重要です。

暗さがもたらす睡眠効果

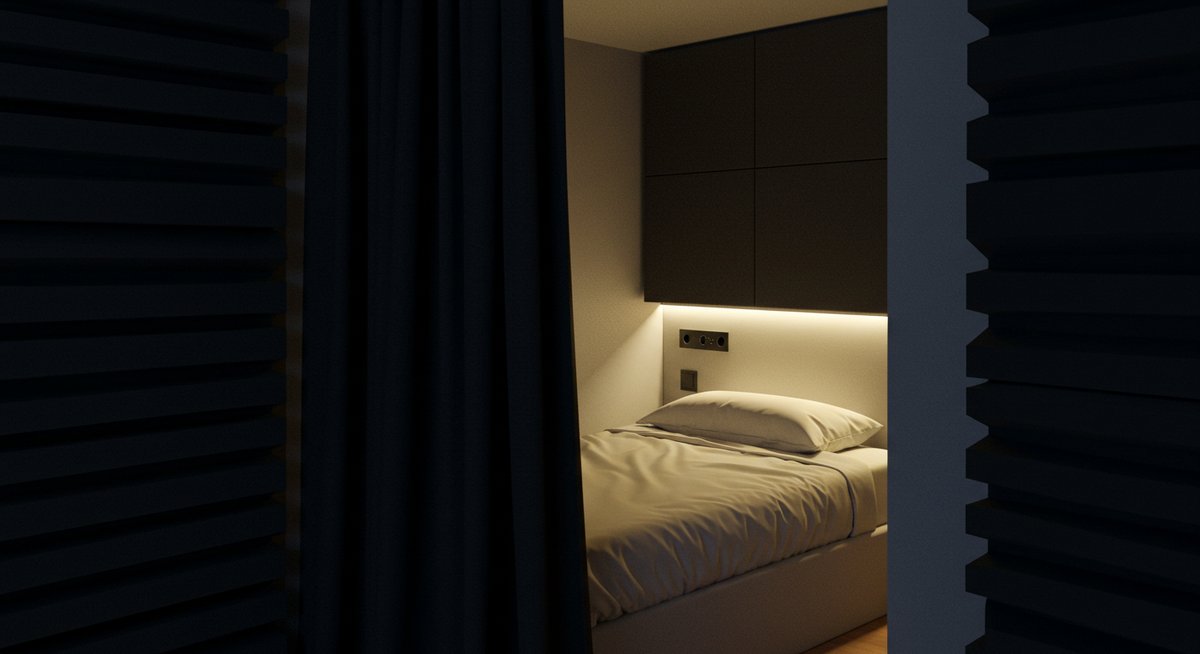

暗い環境はメラトニンの分泌を促進して深い眠りを得やすくするため、寝つきがよくなる利点があります。光に敏感な人や昼夜逆転しやすい人、シフト勤務者には適しています。遮光カーテンの代わりに窓自体がないことで、外光の影響を完全に断てる点がメリットです。

ただし日光による覚醒刺激が得られないため、朝の目覚めが悪くなったり生活リズムが崩れやすくなります。光を用いた目覚まし照明や日中に意識的に外に出る習慣を取り入れることで、体内リズムの維持がしやすくなります。

エネルギー効率の向上

開口部が少ないことで熱の出入りが抑えられ、冷暖房の効率が上がります。断熱材や気密施工と組み合わせれば年間の光熱費削減につながるケースが多いです。特に寒冷地や騒音が激しい場所ではメリットが大きくなります。

ただし機械換気や空調設備を常時稼働させる場合、その消費電力も考慮が必要です。全体のエネルギー収支を試算して、自然換気と機械換気のバランスを取る設計が望まれます。

インテリアと家具配置の自由度

窓がない壁は家具や収納を配置しやすく、壁面をフル活用できます。ヘッドボードや本棚、ワークスペースなどを置く自由度が高く、部屋を機能的に設計しやすくなります。壁にアートや装飾を集中させることで落ち着いた空間作りも可能です。

ただし壁面照明や換気口の配置も同時に考える必要があります。照明計画が不十分だと暗く感じるため、間接照明やタスクライトを活用して居心地を高めましょう。

メンテナンス負担の軽減

窓がないことでカーテンやブラインドの洗濯、サッシの掃除、窓ガラスの手入れといった作業が不要になります。これにより掃除が楽になり、老後や忙しい家庭では負担軽減につながります。

一方で、換気設備や照明機器の点検を定期的に行う必要があるため、メンテナンス箇所が変わるだけで完全に不要になるわけではありません。点検計画を立てておくと安心です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

窓がないことで起こるデメリットとリスク対策

窓がない寝室は換気不良や緊急時の避難問題、心理的な圧迫感などのデメリットがあります。これらを放置すると健康被害や資産価値の低下につながるため、具体的な対策を講じることが重要です。

対策としては、機械換気や高窓の設置、間接照明による明るさ確保、避難計画や用途変更の手続きなどが考えられます。居室として使う場合の基準を満たすために、専門家に相談して適切な設備を導入しましょう。

換気不足への対処法

窓がない場合、24時間換気システムや局所排気ファン、換気扇の強化が必要です。二酸化炭素濃度や湿度を定期的にモニターすることで、換気不足を可視化できます。特に就寝中は換気が不十分になりやすいので、自動運転やタイマー設定で常時換気を行うのがおすすめです。

また、空気清浄機や除湿機を併用することで室内の空気質を保てます。換気経路を確保するために、ドア下部のすき間や給気口の配置も設計段階で検討するとよいでしょう。

緊急避難経路の確保

窓は避難口としての役割もあるため、窓をなくす際は別の避難経路を確保する必要があります。集合住宅では共用廊下や非常階段へのアクセスが法令で求められる場合があるため、消防法や建築基準法の規定を確認してください。

緊急時の対応策としては、避難経路の表示、脱出用ハッチの設置、火災報知器やスプリンクラーの設置を検討します。また家庭内で避難訓練や安否確認の手順を決めておくと安心です。

圧迫感や心理的影響

窓がなく閉鎖的な空間は圧迫感や閉塞感を生みやすく、長期間続くとストレスや気分の落ち込みにつながる可能性があります。採光不足は気分や集中力にも影響するため、室内環境の工夫が求められます。

対策としては、明るめのクロスやミラーの配置、間接照明で天井や壁を柔らかく照らす工夫が有効です。観葉植物や自然素材を取り入れると心理的な安定に役立ちます。

売却・資産価値への影響

窓がない居室は居住性の面で敬遠されることがあり、将来的な売却時に価格や流通性に影響する可能性があります。不動産市場では採光・換気が良好な物件が好まれるため、窓なしの寝室はマイナス要因となることがあります。

対策としては、間取り図や設備説明で換気・採光の代替措置を明確に記載し、適切な設備(機械換気や高窓など)を導入して説得力を高めることが有効です。売却前にリフォームで明るさや換気を改善するのも選択肢です。

窓なし寝室を実現する具体的な設計アイデア

窓がない寝室でも快適にするための設計アイデアを紹介します。採光や換気、避難、安全面を補う工夫を組み合わせることが成功の鍵です。実際の設計では専門家と相談しつつ、生活動線や家族のニーズに合わせて調整しましょう。

機械換気や高窓、間接照明をバランスよく取り入れることで、居心地の良い空間が作れます。インテリアの工夫で閉塞感を和らげ、機器の導入で空気環境を維持することが重要です。

高窓・ハイサイドライトの活用

高窓やハイサイドライトは直射日光を直接取り入れずに自然光を導く手法で、プライバシーを保ちながら採光が可能です。天井近くの窓は視線を遮りつつ柔らかい明るさをもたらし、壁面を有効活用できます。

設置時は構造や防水、外観バランスを考慮する必要があります。光の入り方を調整するために、遮光や拡散ガラス、ルーバーを組み合わせるとよいでしょう。建築士と相談して高さや大きさを決めることをおすすめします。

換気窓や機械換気の組み合わせ

小型の換気窓を設けるか、全熱交換型の機械換気を導入することで空気質を保てます。特に全熱交換器は換気中に熱と湿度を回収できるため、エネルギー効率を損なわずに換気が可能です。

ポイントは換気経路の確保と騒音対策です。給気口や排気口の位置、フィルター交換のしやすさを設計段階で確認してください。定期的なメンテナンス計画も忘れずに立てましょう。

光を取り込む間接照明の工夫

間接照明は天井や壁を柔らかく照らし、自然光に近い雰囲気を作ります。調光機能付きの照明や色温度を変えられるLEDを使うことで、時間帯に応じた光環境が作れます。枕元のタスクライトと組み合わせると利便性も高まります。

また、反射板やライトバー、ウォールウォッシャーといった器具で光を拡散させると空間が広く感じられます。ミラーを効果的に配置して光を反射させる方法も有効です。

用途変更や居室扱い回避の設計テクニック

窓がない空間を寝室ではなく納戸や書斎、ウォークインクローゼットとして設計することで建築基準の居室要件を回避できます。用途を明確にすることで法的手続きや設備要件が緩和される場合があります。

ただし将来的に寝室として使う可能性がある場合は、換気設備や配線、照明の下地をあらかじめ整えておくと後の改修が容易になります。用途変更の際は自治体や管理組合への届出が必要かどうかを確認してください。

寝室窓いらない派の暮らし方まとめと判断基準

窓がない寝室を選ぶかどうかは、生活リズム、家族構成、立地条件、将来の売却を含めた資産計画などを総合的に判断することが大切です。本章では実践的な判断基準と相談のタイミングをまとめます。

窓なしの利点と欠点を把握し、必要な設備や法的要件を満たせるか確認したうえで決断してください。具体的なチェックリストをもとに、建築士や不動産の専門家に相談するタイミングも検討しましょう。

家族構成とライフスタイルでの選び方

単身者や夜勤のある家庭、外光や騒音を嫌う人には窓なしの寝室が向く場合があります。一方で子育て中や高齢者がいる家庭では、採光や避難経路の確保が重要となるため窓ありが適していることが多いです。

生活のリズムや日中の活動、在宅ワークの有無なども考慮して判断してください。将来的な家族構成の変化を想定し、柔軟に用途変更できる設計にしておくと安心です。

住まいの立地や周辺環境の考慮点

周囲が騒がしい、隣家が近い、治安が気になるといった立地条件では窓を無くすことで得られるメリットが大きくなります。逆に日当たりを重視する地域や自然光が豊富な環境では、窓がある方が快適です。

地域の気候や湿気、風通しも考慮して換気・結露対策を検討してください。日照権や建築制限がある場合は、窓の大きさや配置に制約が出ることもあります。

建築士や不動産の専門家に相談すべきタイミング

設計段階やリフォーム計画の初期段階で専門家に相談してください。特に居室基準、換気・防火要件、構造上の制約をクリアするためには建築士や施工業者、不動産の説明が必要です。購入前であればローンや保険、資産価値への影響について不動産業者に確認しましょう。

具体的な設備の仕様やメンテナンス計画、コスト試算も早めに出してもらうと判断がしやすくなります。

最終的な判断を下すためのチェックリスト

- 家族構成と生活リズムに合っているか

- 採光と体内時計の対策(照明計画)は整っているか

- 換気設備(機械換気や全熱交換機)は設置可能か

- 緊急避難経路・防火対策は確保されているか

- 建築基準法や管理規約の要件を満たしているか

- 将来の資産価値や売却時の影響を検討したか

- メンテナンス負担とコストを見積もったか

以上の点をクリアできれば、窓がない寝室でも快適で安全な暮らしを実現できます。専門家と相談しながら、自分や家族にとって最適な選択をしてください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!