省エネ等住宅の基本とメリットを知ろう

省エネ等住宅は、今注目されているエコな暮らしや家計にもやさしい住まい方に直結しています。ここでは、その基本や利点について分かりやすく紹介します。

省エネ等住宅とはどのような住宅か

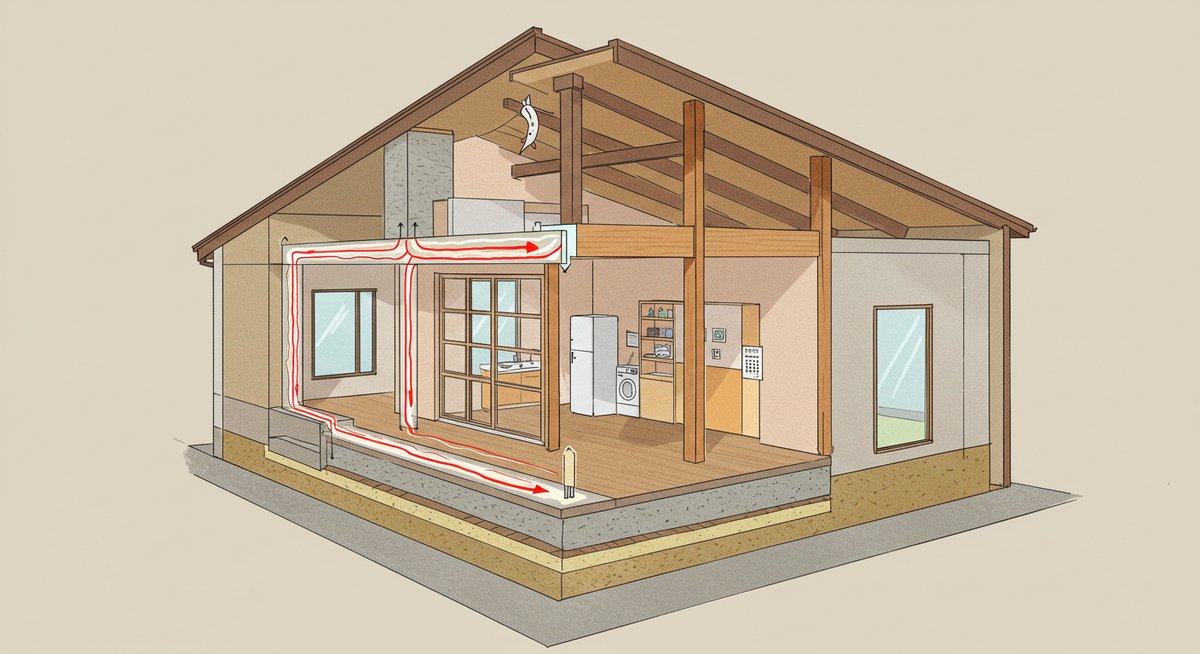

省エネ等住宅とは、エネルギーを効率よく使い、冷暖房や給湯などにかかるエネルギー消費を抑えた住宅のことです。たとえば、断熱材や二重サッシを使い、外の気温に左右されにくい構造にするなど、省エネに配慮したさまざまな工夫がされています。また、設備自体も消費エネルギーの少ないものが使われているのが特徴です。

このような住宅は、住む人の快適さを保ちながら、月々の光熱費を抑えることができます。さらに、環境への負担も減らすことができるため、地球温暖化対策としても注目されています。国や自治体も、省エネ等住宅の普及を支援する制度や補助金を用意しています。

省エネ等住宅を選ぶメリットとデメリット

省エネ等住宅の主なメリットは、光熱費が抑えられること、室内の温度差が少なく快適に過ごせること、そして住宅の資産価値が比較的下がりにくいことです。さらに、税金の優遇や補助金など、経済的な支援が受けられるケースも多くなっています。

一方で、初期費用が一般住宅に比べてやや高くなる場合がある点には注意が必要です。また、最新の技術や設備を取り入れるためには、施工会社選びやメンテナンスの知識も求められます。メリットとデメリットを比較しながら、自分のライフスタイルに合った住まいを選ぶことが大切です。

一般住宅と省エネ等住宅の違い

一般住宅と省エネ等住宅の大きな違いは、断熱や気密性、使われている設備の省エネ性能にあります。省エネ等住宅では、外壁や窓に高性能の断熱材やサッシを使い、室内外の温度差を減らす工夫がされています。

また、給湯設備や照明もエネルギー効率の良いものが使われており、無駄なエネルギー消費を防いでいます。表で比較すると、以下のような違いが見られます。

| 住宅タイプ | 断熱性 | 光熱費 |

|---|---|---|

| 一般住宅 | 普通 | やや高い |

| 省エネ等住宅 | 高い | 低く抑えやすい |

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

省エネ等住宅の基準と認定要件

省エネ等住宅として認められるには、一定の性能や設備基準を満たすことが必要です。ここでは、その主な項目や手続きについて解説していきます。

断熱性能や一次エネルギー消費量の基準

省エネ等住宅では、住宅の断熱性能が大きなポイントとなります。たとえば、壁や屋根、床、窓などに使われる断熱材の厚みや性能が、定められた基準をクリアしている必要があります。また、冷暖房や給湯などに使う一次エネルギーの消費量についても、国が定める基準値以下に抑えることが求められます。

この基準を満たすことで、外の気温の影響を受けにくくなり、結果として室内が一年中快適な温度になりやすいのです。エネルギー効率の良い設備を導入することで、さらに消費量を減らすことも可能です。

耐震性やバリアフリー性などの追加要件

省エネ等住宅の中には、断熱や省エネ性能だけでなく、耐震性やバリアフリー性も評価対象に含まれる場合があります。耐震性については、地震が多い地域を考慮し、建物の強度や構造が一定の基準を満たしている必要があります。

また、バリアフリー性は、玄関やトイレ、廊下に段差をなくすなど、高齢者や小さなお子様も安心して暮らしやすい設計が求められます。これらの条件は住宅の種類や認定制度によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

省エネ等住宅に認定されるための手続き

省エネ等住宅として認定されるには、設計段階から必要な基準を満たす計画を立て、専門家による評価や審査を受けます。申請にあたっては、設計図や計算書など専門的な書類が必要となり、施工会社や設計事務所と相談しながら進めることがほとんどです。

認定を受けることで、各種の補助金や税制優遇の対象となります。申請には一定の期間や費用がかかる場合もあるため、スケジュールと費用の見通しをしっかり立てておくことがポイントです。

税制優遇や補助金制度を活用するポイント

省エネ等住宅を取得すると、さまざまな税金の優遇や補助金制度を利用できる場合があります。うまく活用することで、家計の負担を減らしながら理想の住まいを実現しやすくなります。

贈与税非課税枠と省エネ等住宅の関係

親や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受ける場合、省エネ等住宅は通常よりも広い非課税枠が認められることがあります。たとえば、一定の省エネ性能を持つ住宅であれば、贈与税がかからない金額の上限が高く設定されているケースが多いです。

これにより、若い世代が親世代から支援を受けて住まいを取得しやすくなります。非課税枠の適用には期限や申請方法など細かな条件があるため、早めに情報を集めておきましょう。

住宅ローン減税やその他の税制優遇

省エネ等住宅をローンで購入した場合、住宅ローン減税の対象となり、毎年の所得税や住民税が控除される仕組みがあります。一般的な住宅よりも控除額が大きくなる場合もあり、長期的には家計の助けとなります。

また、固定資産税の減額措置や登録免許税の軽減など、他にもさまざまな優遇制度が利用できることがあります。各制度には申請期限や条件があるため、購入前に必ず最新情報を確認しましょう。

省エネ等住宅向けの主な補助金とその申請方法

国や自治体では、省エネ等住宅に対する補助金制度が用意されています。主なものには、「こどもエコすまい支援事業」「地域型住宅グリーン化事業」などがあり、新築だけでなくリフォームにも対応している場合があります。

申請方法は、工事前の申請や完了後の報告が必要になることが多いため、施工会社や設計事務所と事前によく打ち合わせておくと安心です。補助金は予算に限りがあることが多く、早めの申し込みが重要となります。

省エネ等住宅でよくある疑問と注意点

省エネ等住宅を検討する際には、新築・中古の違いや、他の認定住宅との違い、申請書類の注意点など、気になるポイントがいくつかあります。ここではよくある疑問をまとめました。

新築と中古で制度利用時に異なる点

省エネ等住宅の制度は新築と中古では利用できる補助金や認定条件が異なります。たとえば、新築の場合は設計段階から基準を満たすよう計画できますが、中古住宅では既存の構造や設備が基準を満たさないこともあり、改修費用がかかる場合があります。

一方、中古住宅でもリフォームによって基準をクリアすれば補助金や税制優遇の対象となるケースがあります。どちらの場合も、事前に制度の詳細や必要な手続きを調べ、無理なく進めることが重要です。

ZEHや長期優良住宅との違い

省エネ等住宅とよく比較されるのが「ZEH(ゼッチ)」や「長期優良住宅」です。ZEHは、太陽光発電などを使い、エネルギー収支が実質ゼロになる住宅を指します。長期優良住宅は、耐久性やメンテナンス性、居住の快適性などが国の基準で評価される住宅です。

省エネ等住宅は、主に断熱やエネルギー消費量の基準を重視していますが、ZEHや長期優良住宅は、それぞれ異なる認定基準やメリットがあります。自分が重視したいポイントによって、どの認定住宅を選ぶか検討すると良いでしょう。

申請や証明書取得時の注意事項

省エネ等住宅の認定や補助金申請では、証明書類の取得や提出が必要です。申請内容に不備があると、認定が受けられなかったり、補助金が受給できなかったりすることがあるので注意が必要です。

たとえば、必要な書類例を下記にまとめます。

| 書類の種類 | 取得タイミング | 提出先 |

|---|---|---|

| 設計図書 | 着工前 | 認定機関 |

| 性能証明書 | 工事完了後 | 補助金窓口 |

書類の準備や申請期限をしっかり確認し、早めの対応を心がけてください。

まとめ:省エネ等住宅で快適かつお得な住まいを実現するために

省エネ等住宅は、光熱費の節約や環境への配慮、そして各種の優遇制度といった多くのメリットがあります。ライフスタイルや予算、将来のことも見据えて、自分に合った住宅選びを検討してみてください。

また、基準や認定、手続きには注意すべき点もありますが、事前準備と専門家のサポートでスムーズに進められます。快適でお得な暮らしを目指し、省エネ等住宅の活用を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!