軽量鉄骨住宅は震度7の地震に耐えられるのか

気になる大地震への備えとして、軽量鉄骨住宅がどこまで安全なのかは、多くの方が関心を持つテーマです。実際の構造や実例をもとに詳しく解説していきます。

軽量鉄骨造の構造と耐震性の基本

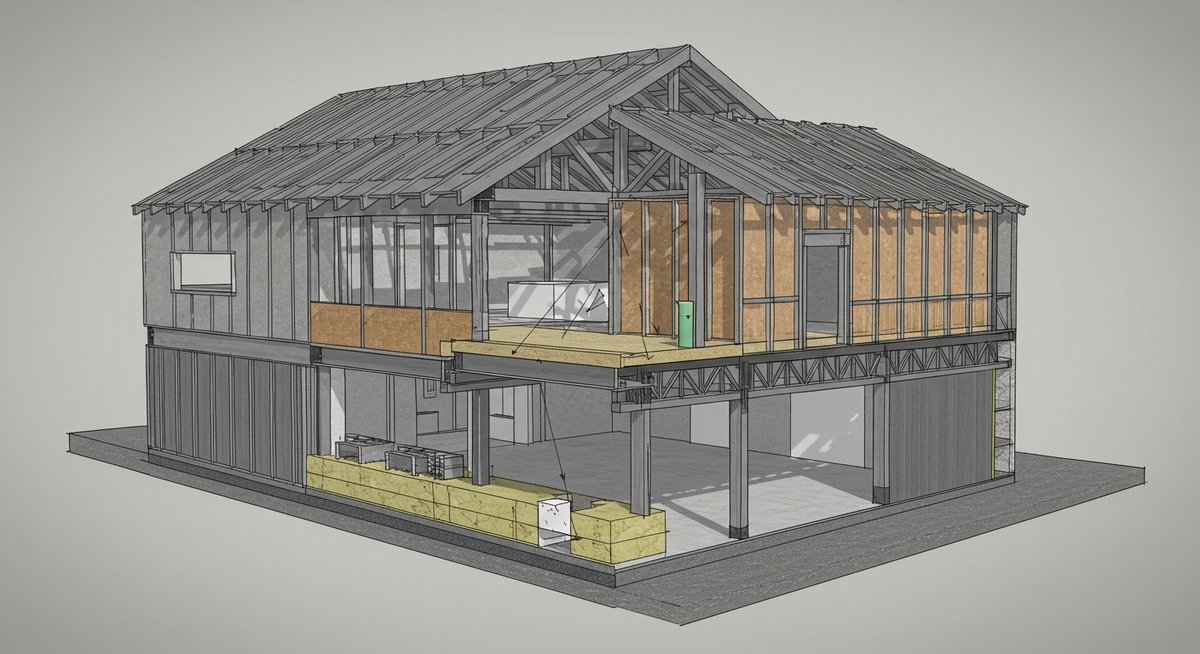

軽量鉄骨住宅は、厚さ6mm未満の鋼材を用いた骨組みを持つ住宅です。この構造の特長は、鉄骨自体が非常に軽量でありながらも高い強度を持つ点にあります。鉄骨は揺れによる変形に強く、建物自体の重さも比較的抑えられるため、地震の際にかかる負荷を小さくすることができます。

また、鉄骨の接合部にはボルトや溶接などが用いられ、これにより構造全体の一体性が保たれています。これらの工法は、地震のエネルギーを柔軟に分散させる役割も果たします。耐震設計がきちんとなされている場合、震度7クラスの地震でも、倒壊や大きな損傷を避けられる可能性が高くなります。

地震被害の事例から見る耐震性能

実際の地震被害を見てみると、最新の建築基準で建てられた軽量鉄骨住宅は、震度7の地震でも大きな倒壊が少ない傾向にあります。たとえば、過去の大地震では木造住宅に比べて全壊・半壊の割合が低いという報告も見受けられます。

しかし、築年数が古かったり、設計・施工管理が不十分だった場合は、損傷が発生してしまうケースもあります。屋根や外壁の部分破損、内部の間仕切りの損傷など、被害の内容はさまざまです。被害を最小限に抑えるためには、日頃の点検や補修も重要となります。

震度7に備えるための設計基準

軽量鉄骨住宅が震度7の揺れに耐えられるかどうかは、主に設計時の基準に左右されます。日本の建築基準法では、極めてまれな大地震でも倒壊しないことが求められており、軽量鉄骨造もこの基準に適合して設計されます。

具体的には、構造計算によって地震力を想定し、接合部や基礎部分に強化措置を取ることが一般的です。また、壁や床の配置バランスも耐震性向上のカギとなります。設計段階から信頼できる専門家へ相談し、最新の基準に合ったプランで建てることが安心のポイントです。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

他の構造と比較した軽量鉄骨住宅の特徴

軽量鉄骨住宅を選ぶとき、木造や鉄筋コンクリート造と比較した特徴を知っておくと、自分に合った住まい選びがしやすくなります。

木造住宅との耐震性比較

木造住宅は素材自体が軽く柔軟性があり、昔から日本の住宅の主流となっています。軽量鉄骨住宅と比べると、木造は揺れに対してしなやかに対応できる一方、接合部や耐力壁の配置によって耐震性が大きく左右されます。また、経年による劣化やシロアリなどのリスクも、耐震性に影響を与える要因です。

軽量鉄骨住宅は、鉄骨の強度と劣化しにくい特性があり、構造的な安定感が長期間維持されやすいといえます。耐震補強がしやすい点も含めると、長く安心して住み続けたい方にはメリットとなるでしょう。

鉄筋コンクリート造との違い

鉄筋コンクリート(RC)造は、重厚な構造が特徴で、耐震性や耐久性に関して高い評価を受けています。RC造は地震エネルギーを建物全体で受け止めるため、震度7クラスでも倒壊リスクが低い一方で、建物自体が重くなるため、地盤への負担が大きくなることもあります。

軽量鉄骨住宅は、RC造よりも軽く、施工期間が比較的短いという利点があります。コスト面でもRC造より抑えやすい傾向がありますが、遮音や断熱性能はRC造より劣るケースもあるため、用途やライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

軽量鉄骨ならではのメリットとデメリット

軽量鉄骨住宅には、構造的な強さや劣化しにくさのほか、間取りの自由度の高さといったメリットがあります。柱や壁の数が少なくても強度を保てるため、広い空間や大きな開口部の設計がしやすくなります。

一方で、遮音性や断熱性の面では課題が残る場合もあります。たとえば、外気温の影響を受けやすかったり、鉄骨部分から音が伝わりやすいという点です。下記の表に、主なメリットとデメリットをまとめます。

| メリット | デメリット |

|—————-|——————–|

| 耐震性が高い | 断熱・防音性能に課題 |

| 間取りの自由度 | メンテナンスが必要 |

| 劣化しにくい | コストがやや高め |

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

軽量鉄骨住宅の安全性を高めるポイント

軽量鉄骨住宅をより安全・快適に保つためには、建てる前後の工夫が重要です。ここでは具体的な対策についてご紹介します。

耐震等級と地盤選びの重要性

軽量鉄骨住宅の耐震性を左右する大きな要素のひとつが「耐震等級」です。耐震等級は建物の地震に対する強さを示す指標で、等級が高いほど強度が高いとされています。住宅を選ぶ際は、できるだけ耐震等級2以上のものを選ぶことが安心につながります。

また、住宅の安全性は建物そのものだけでなく、地盤の強さにも大きく影響されます。地盤が弱いと、せっかく頑丈な家を建てても不同沈下(建物が傾く現象)などのリスクが高まります。土地選びや地盤改良工事についても、慎重に検討することが大切です。

定期的なメンテナンスとリフォーム

軽量鉄骨住宅は劣化しにくいといわれていますが、長期間安心して住むためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。とくに接合部や外壁の錆び、屋根の防水性能などは、定期的に点検し補修を行うことで耐久性を維持できます。

また、ライフスタイルや家族構成の変化に合わせてリフォームを検討することも、安全性と快適性の向上につながります。リフォームの際は、耐震補強や断熱性能の強化なども合わせて行うとよいでしょう。

防音断熱など快適性を左右する要素

鉄骨構造は振動や音が伝わりやすいという特徴があり、防音対策は快適な暮らしのために欠かせません。たとえば、床や壁に防音材を追加することで、上下階や隣室からの音の伝わりを抑えることができます。

また、鉄骨部分は外気温の影響を受けやすいため、断熱材の選定や窓の性能向上も大切です。住みはじめてからの快適性を高めるには、これらの工夫を設計段階から取り入れておくことが効果的です。

軽量鉄骨住宅を選ぶ際の注意点と暮らしのヒント

軽量鉄骨住宅を選ぶ際には、耐震性だけでなく、築年数や今後の暮らしを見据えた視点も大切です。安心して長く住むためのポイントをまとめます。

建築年数と耐震基準の確認

軽量鉄骨住宅の購入や建築を検討する際、まず注目したいのが「建築年数」と「耐震基準」の確認です。1981年に建築基準法が大きく改正され、それ以前の住宅は現行基準を満たしていない場合があります。耐震性を重視するなら、1981年以降に建てられた住宅を選ぶと安心です。

中古住宅の場合は、耐震診断の実施や必要に応じた補強工事も検討しましょう。建物の図面や検査記録を確認し、不安な点は専門家に相談することが大切です。

入居前にチェックしたいポイント

入居前には、建物の状態や設備の点検が欠かせません。具体的には、外壁や屋根の劣化、基礎部分のひび割れ、鉄骨の錆びなどに注意しましょう。見た目だけでなく、水回りや電気設備、窓や扉の開閉具合も確認しておくと安心です。

また、耐震補強の有無や断熱・防音性能も、日常の暮らしや将来的な安全性に影響します。気になる点があれば、入居前に対策を講じておくことをおすすめします。

将来のリフォームやリノベーションの可能性

長く住み続けるためには、将来的なリフォームやリノベーションのしやすさも考えておきたいポイントです。軽量鉄骨住宅は、柱の本数が少なく間取りの変更がしやすいという利点があります。増築や間取り変更など、大規模なリノベーションも比較的容易です。

ただし、鉄骨の構造体を傷めないよう、工事は必ず専門業者に依頼しましょう。将来のライフプランや家族構成の変化に合わせて、柔軟に対応できる住宅は、安心感につながります。

まとめ:軽量鉄骨住宅と震度7への備えを理解し安心の住まい選びを

軽量鉄骨住宅は、耐震性や構造の強さといったメリットを活かしながら、安心して長く住める住まいです。設計基準や地盤、メンテナンスなどのポイントを押さえて、万一の地震にも備えましょう。

建築年数やリフォームの可能性など、将来を見据えた視点で選ぶことで、家族みんなが安心して暮らせる住宅となります。自分たちのライフスタイルや希望に合わせて、最適な住まい選びの参考にしてください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!