断熱等級7とは何かとデメリットを正しく理解する

断熱等級7は、最新の住宅断熱基準のひとつであり、省エネや快適な暮らしを目指す人に注目されています。ここではその基準や特徴、デメリットについて分かりやすく解説します。

断熱等級7の基準と特徴

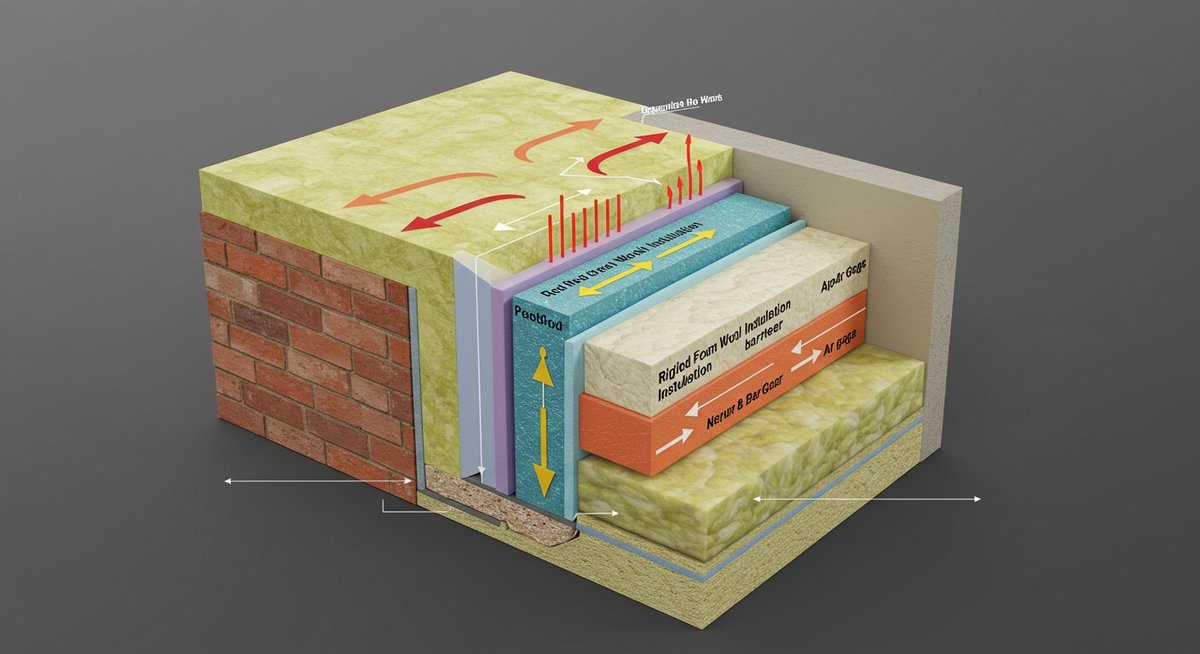

断熱等級7は、現行の住宅性能表示制度の中で最も高い断熱水準を示す等級です。断熱性能が非常に高く、冬でも室内の熱を逃しにくく、夏も外の熱気が入りにくいことが特徴です。

たとえば、断熱等級7に対応した住宅では、壁や屋根、窓などに断熱材が分厚く使用されています。また、窓ガラスも複層ガラスやトリプルガラスが採用されるケースが多く、気密性も高められているため、外気の影響を受けにくい構造になっています。これにより、冷暖房機器への依存が減りやすく、一年を通じて快適な室温を維持しやすくなります。

断熱等級6やZEHとの違い

断熱等級6やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)と比較すると、断熱等級7はより厳しい基準をクリアしています。断熱性能を数値で表した場合、等級6と等級7の間には明確な差があります。

等級6は十分な断熱性があるとされていますが、等級7はそれをさらに上回るため、外気温が厳しい地域でも室内環境を保ちやすくなります。また、ZEHは断熱性だけでなく、太陽光発電などによるエネルギー収支まで含めた基準ですが、断熱等級7は純粋に断熱性能の高さを示している点が異なります。つまり、断熱等級7の家は、ZEHよりも断熱そのものを重視した設計と言えます。

断熱等級7の主なデメリットとは

高い断熱性能には多くの利点がありますが、デメリットも理解しておくことが大切です。まず挙げられるのは、建築コストが上昇しやすい点です。厚い断熱材や高性能な窓ガラスなど、材料費が大きくなるため、初期費用が高額になりがちです。

また、断熱性が高まることで気密性も上がるため、換気計画をしっかり立てないと室内の空気がこもってしまい、結露やカビの発生リスクが増すこともあります。さらに、日射遮蔽を十分に考慮しないと夏場に室温が上がりやすい場合もあります。これらの点も踏まえて、断熱等級7の家づくりを考えることが重要です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

断熱等級7のメリットと暮らしへの影響

断熱等級7の住宅には多くのメリットがあり、暮らしの質を高める効果が期待できます。ここでは主なメリットや住み心地への影響についてご紹介します。

快適な室温を保ちやすい理由

断熱等級7の家は、季節を問わず快適な室温を保ちやすいのが大きな特徴です。壁や屋根、床までしっかりとした断熱材が入っているため、冬は外の冷気が入りにくく、夏は外の熱を遮断します。

このため、リビングや寝室など、家のどこにいても温度差が少なく、家族全員が快適に過ごせます。特に寒冷地や猛暑の地域では、このような高い断熱性の重要性がより大きくなります。冷暖房の効きも良くなるため、室内の温度を一定に保ちやすいのも利点です。

光熱費削減や省エネ性能の向上

断熱等級7の住宅は、冷暖房効率が高まることで光熱費の節約につながります。外気の影響が少ないので、エアコンや暖房機器の稼働時間が短く済み、エネルギー消費量を削減できます。

省エネ性能が高まることで、環境にも配慮した暮らしが実現します。また、電気代やガス代の負担が軽くなるため、長期的に見ると家計の助けにもなります。断熱性能を高めることで、経済的なメリットを実感できる点もポイントです。

健康や安全面での効果

高断熱住宅は、健康面にも良い影響を与えるとされています。室内の温度差が小さくなることで、ヒートショックなどのリスクが軽減されます。ヒートショックとは、急激な温度変化による体への負担のことです。

また、結露が発生しにくいため、カビやダニの繁殖を抑えやすく、アレルギーの予防にもつながります。さらに、防音性が高まることで外部の騒音を遮断しやすく、より静かな住環境を実現できます。安心して暮らせる家づくりにも、高断熱性能は大きく貢献します。

断熱等級7住宅を建てる際の注意点とコスト

断熱等級7の家を建てるには、コストや施工技術、計画面での注意が必要です。ここでは、事前に知っておきたいポイントをまとめます。

建築費用やランニングコストの考え方

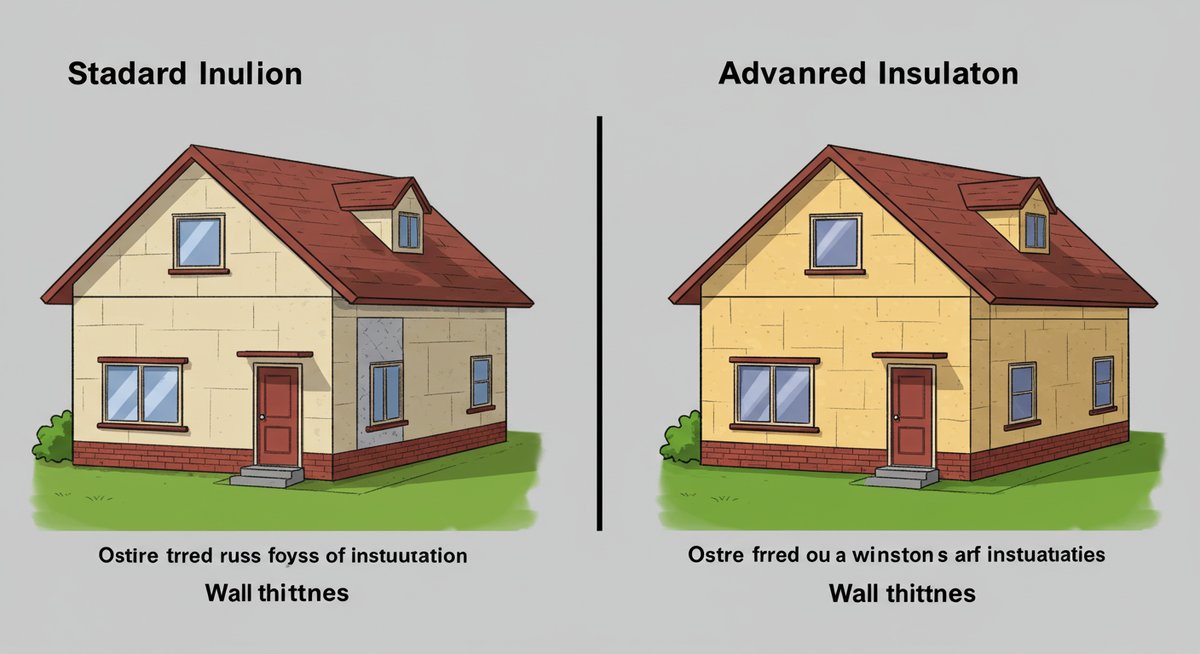

断熱等級7に対応する住宅は、標準的な家に比べて建築費用が高くなる傾向があります。断熱材や窓、玄関ドアなどに高性能な部材を使う必要があるため、初期コストは大きくなります。

ただし、長い目で見れば、冷暖房費やメンテナンス費用の削減が期待できるため、総合的なランニングコストは抑えられる場合もあります。初期投資と長期的なコストのバランスを考えて予算計画を立てることが大切です。

高度な施工技術と建築会社選びの重要性

断熱等級7の基準を満たすためには、精度の高い施工技術が求められます。断熱材の隙間や気密性の確保など、細部にわたる施工が必要です。

そのため、実績があり、断熱住宅のノウハウを持つ建築会社を選ぶことが重要です。会社選びの際は、過去の施工例やスタッフの資格、アフターサービスの内容などを確認しましょう。信頼できる会社に依頼することで、トラブルや不具合を防ぎやすくなります。

換気計画や日射対策のポイント

高断熱住宅では、しっかりとした換気計画が必要です。気密性が高いほど、計画的な換気を行わなければ室内の空気環境が悪化しやすくなります。

また、夏場の日射対策も重要です。庇(ひさし)の設置や、遮熱カーテン・ブラインドの利用、植栽による日陰づくりなど、さまざまな工夫が効果的です。下記にポイントをまとめました。

- 24時間換気システムの導入

- 南面の窓には庇や外付けブラインド

- 植栽やシェードで直射日光を調整

これらを組み合わせて、快適な室内環境を保つことが大切です。

断熱等級7が必要かどうか判断するための視点

断熱等級7の住宅が自分に合っているかどうかは、地域やライフスタイルによって異なります。選択のポイントや判断方法について、具体的に見ていきましょう。

他の断熱等級との比較とおすすめの選択

断熱等級7だけでなく、6や5といった他の等級も選択肢に入ります。それぞれの特徴や適した条件を比較し、自分に合った等級を選ぶことが大切です。

| 等級 | 特徴 | おすすめの地域 |

|---|---|---|

| 等級5 | 現行の最低基準 | 比較的温暖な地域 |

| 等級6 | より高い省エネ・断熱性能 | 全国各地 |

| 等級7 | 最高レベルの断熱性能 | 寒冷地や猛暑の地域 |

ご自身の予算や住む地域の気候に合わせて、適切な等級を選びましょう。

実際の住み心地や光熱費シミュレーション

断熱等級7の家に住んだ場合、どの程度の光熱費削減が期待できるのかシミュレーションしてみましょう。例えば、年間の冷暖房費が従来の住宅に比べて2~3割程度下がるケースもあります。

また、住み心地についても、多くの人が「冬でも足元が冷えにくい」「部屋ごとの温度差が小さい」といった快適さを感じています。事前にモデルハウスを見学したり、既に住んでいる人の感想を参考にするとイメージしやすくなります。

補助金やローン優遇制度の活用方法

高性能住宅の普及を促進するため、国や自治体ではさまざまな補助金やローン優遇制度が用意されています。断熱等級7の住宅を建てる場合、これらの制度を活用することで負担を軽減できる場合があります。

- 国や自治体の住宅省エネ補助金

- フラット35などの住宅ローン優遇

- エコポイントや固定資産税の減額措置

具体的な条件や申請方法は地域によって異なるため、早めに情報収集しておくことが大切です。建築会社や金融機関にも相談し、最適な制度を選びましょう。

まとめ:断熱等級7のデメリットも踏まえた最適な住まい選び

断熱等級7の住宅は、優れた断熱性能による快適性や省エネ効果が魅力ですが、建築コストや計画面での注意点もあります。ご自身のライフスタイルや予算、住む地域の気候に合わせて、デメリットも含めて総合的に判断することが大切です。

他の断熱等級や補助金制度なども比較しながら、家族にとって最適な住まいを選びましょう。正しい知識をもとにバランスのとれた家づくりを目指すことが、満足度の高い暮らしにつながります。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!