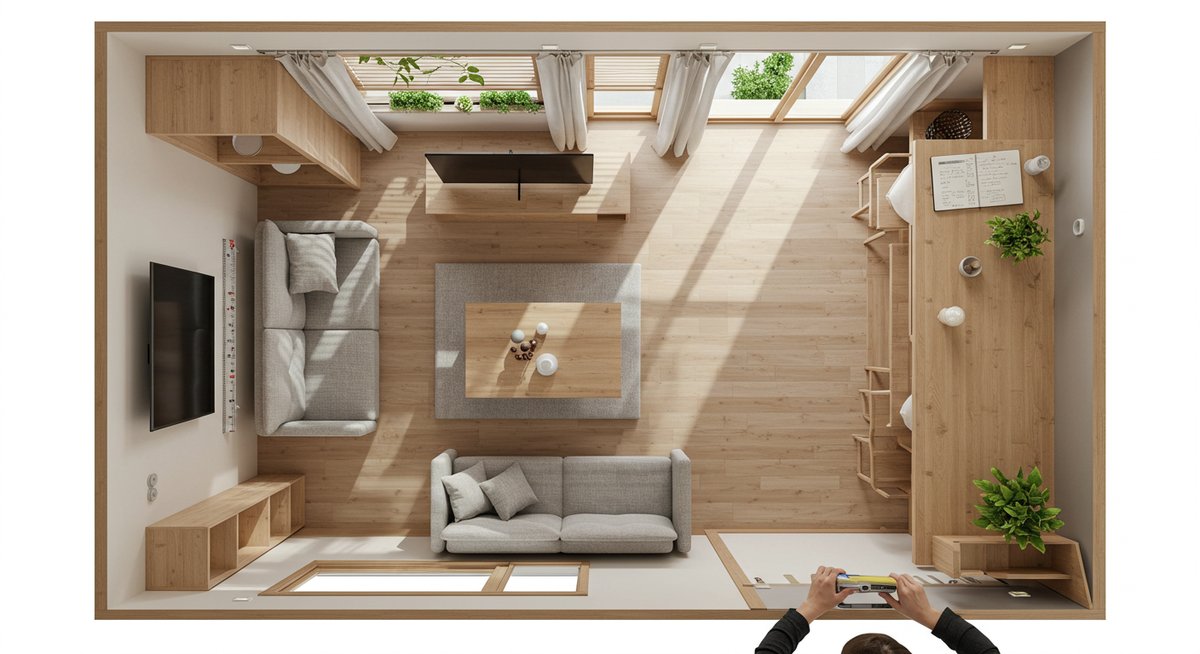

L字リビングは個性的で使い方次第で居心地の良い空間になりますが、実際に住んでみると「家具が入らない」「暗く感じる」「動線が悪い」といった後悔が出やすい形でもあります。図面だけで判断せず、実寸での確認や動線シミュレーション、採光や空調の検討を早めにすることで失敗を減らせます。この記事では具体的なチェック項目や実例、レイアウト術までわかりやすく解説します。引越し前や設計段階で役立つポイントを順に確認していきましょう。

l字のリビングで後悔を防ぐために優先すべきチェック項目

L字リビングは利点も多い一方で、見落とすと使い勝手に差が出ます。まずは面積や家具の配置、採光・通風、空調効率、家族の動線など、実際の生活を想定して優先順位をつけて確認してください。特に家具の実寸や視線の届き方は、図面だけではわかりにくい部分です。

次に、現地で家具を配置するイメージをつくり、必要なら段差や壁面の仕様を見直します。電源位置や照明の種類も生活動線と合わせて検討してください。最後に将来の模様替えや収納ニーズ、メンテナンス性も考慮すると長く満足できるリビングになります。

面積と家具の収まりを実寸で確認する

L字形状だと、同じ延床面積でも家具の置き方次第で実際に使えるスペースが変わります。図面上の数値だけで判断せず、ソファやダイニングテーブルなど主要家具の実寸を用意して、現地や模型上で配置の確認を行ってください。通路幅やドアの開閉、テレビの設置場所まで含めて測ると安心です。

家具の幅だけでなく、座ったときの後ろのスペースや椅子を引く動作、掃除機をかける導線も忘れずにチェックしましょう。特にコーナー部分はデッドスペースになりやすいので、コーナー収納や小さめの家具で対応する方法を検討してください。

また、将来的に家具を買い替える可能性も踏まえ、模様替えの余裕を残すことが大切です。可動式の収納や軽めの家具を選ぶとレイアウト変更が楽になります。家具を入れてから通路が狭くなるケースを避けるため、実寸シミュレーションは早めに行ってください。

日当たりと窓の配置を現地でイメージする

採光はL字リビングの印象を大きく左右します。図面で窓の位置を確認したら、実際の方角や周囲の建物、植栽を確認して日照の入り方をイメージしてください。午前・午後で日当たりがどのように変わるかを現地で見ておくと、朝食スペースや読書コーナーの位置決めに役立ちます。

窓の高さや開閉方向によって風の入り方も変わります。通風を良くしたい場合は対角線上に開口部があるか、または窓の上下に通気が取れるかを確認してください。カーテンやブラインドの取り付け幅、掃き出し窓の前に家具を置けるかも忘れないでください。

日照や外からの視線により、カーテンを閉めがちになる配置だとせっかくの空間が暗くなります。現地で実際に立ってみて、光の入り方と視線の入りやすさを体感することをおすすめします。

空調効率と暖気の逃げ場を設計段階で検討する

L字のコーナー部分は空気が滞留しやすく、エアコンや暖房の効きにムラが出ることがあります。設計段階で送風の届く範囲や暖気・冷気の流れを考え、エアコンの設置位置を決めてください。必要ならサーキュレーターや天井扇風機の設置も検討しましょう。

開口部の配置や間仕切りの有無が空調効率に直結します。ドアや引き戸を閉じると空気循環が悪くなることがあるため、換気扇や空気の抜け道を確保する設計が望ましいです。断熱性能や窓の性能にも注目し、結露や冷気の侵入を抑える仕様にすると快適性が向上します。

さらに、季節ごとの暮らしを想定してエアコンの能力やゾーニングを決めると、光熱費の無駄を防げます。設置業者と暖房負荷や送風範囲を具体的に相談しておくと安心です。

テレビの視線と家族の動きをモデルで確認する

テレビの位置とソファの配置は家族の滞在時間や動線に直結します。L字の角が視線を遮ると、座る場所によってテレビが見づらくなることがあるため、実際に座る位置を想定して視線の通りを確認してください。視聴角度や距離が適切か、目線の高さもチェックしましょう。

家族の動線も重要です。キッチンからの配膳動線や子どもの通学導線、来客時の導線などを紙や家具の模型で再現して、ソファ周りの通路が妨げられないか確認してください。テレビ周りに配線やAV機器の収納スペースを確保しておくと見た目もスッキリします。

また、テレビを中心にするとリビングが固定化されやすいので、将来のライフスタイル変化を見越して可変性のある配置を考えておくと長く使いやすくなります。

模様替えのしやすさと収納配置を想定する

L字リビングでは固定的な収納や造作があると便利ですが、逆にそれが模様替えの制約になることもあります。可動式収納や引き出し式の家具を取り入れると、生活変化に対応しやすくなります。まずは普段使う物の収納量をリストアップして、壁面収納やオープン棚の必要性を把握してください。

家具と収納の配置は動線と連動させることが大切です。よく使う物は出し入れしやすい位置にまとめ、季節物は上部や奥のスペースに収納するなどルールを作ると日々が楽になります。将来的な家族構成の変化も考慮して、可変性と容量のバランスを取っておきましょう。

最後に、家具の重量や扉の開閉スペースが確保されているかを確認すると、導入後に不便を感じにくくなります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

L字リビングの特徴とI字型との視覚的な違いを把握する

L字とI字では見た目の広がり方が違います。I字は視線が一直線に伸びるため開放感を感じやすいのに対し、L字は角で視線が切れるためゾーニングがしやすい半面、狭さを感じることがあります。用途に応じてどちらが向くかを判断してください。

L字は空間を分けやすい利点があり、リビングとダイニングを自然に分離できます。反面、死角やデッドスペースが生まれる可能性があるため、照明や家具配置で視覚的に広げる工夫が必要です。視線の流れ、窓の位置、通路幅などを総合的に検討しましょう。

L字リビングの代表的な間取りパターン

代表的なパターンは「リビング+ダイニングをL字で分ける」「キッチンをL字の角に配置する」「片側を書斎やキッズスペースにする」などがあります。用途によって配置が変わり、家具の導線や必要なコンセント位置も異なります。

生活シーンを想定してパターンを選ぶと、収納や動線の整備がしやすくなります。例えばダイニング側を窓側にすると食事の明るさが確保でき、ソファ側を落ち着いた読書コーナーにすることが可能です。設計段階で動線と視線をモデル化しておくと失敗を防げます。

視線の伸びで変わる広さの感じ方

視線が一直線に抜けると空間は広く感じますが、L字の角で視線が遮られると閉塞感を覚えることがあります。角の処理次第で印象が大きく変わるため、床の目地や照明の配置で視線を誘導すると効果的です。

オープンな通路を設けたり、低めの家具で視界を確保することで視線の流れをつくれます。視線を意識した配置は、実際の面積以上の広がりを生み出すので取り入れてみてください。

窓配置が与える採光と風通しの差

窓がL字の両端にあると採光と通風が良くなりやすいですが、片側だけに偏るともう片方が暗くなります。窓の大きさや高さ、向きに応じてリビング・ダイニングの割り振りを考えると快適性が上がります。

通風経路が確保されていれば夏も快適に過ごせますし、冬の採暖効率にも影響します。窓の配置と合わせて換気計画を立てることが重要です。

デッドスペースが生まれやすい箇所

L字のコーナーや廊下との接続部分は使いにくいデッドスペースになりやすいです。こうした場所には収納やベンチ、プランターを置くなどの活用法がありますが、設計段階で意図的に用途を決めると無駄が減ります。

中途半端な幅の通路は家具の置き場を奪うため、通路幅と収納のバランスを意識して計画してください。

家族の動線に影響する配置の特徴

L字はゾーン分けが簡単な反面、家族の動線が長くなる場合があります。キッチンからダイニング、リビングへの移動が回り道にならないか確認し、よく使う導線は短く直線的に保つと日常が快適になります。

来客時の動線も意識して、プライベートとパブリックをうまく分ける配置にするとストレスが少なくなります。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

実例で見るl字リビングのよくある後悔と発生原因

実際の住まいではいくつかのパターンで後悔が発生します。多いのは家具が収まらない、空調の効きが悪い、テレビが見えにくいといった点です。原因は設計時の想定不足や実寸確認の不足、配線やコンセントの位置決めの誤りなどが挙げられます。

また、将来の生活変化を見越さずに固定的な造作を入れると模様替えが難しくなります。施工段階での仕様変更や追加費用による後悔も少なくありません。こうした事例を知ることで事前対策が可能になります。

縦長よりも狭く感じる具体的な要因

L字の角が視線を遮り、部屋の一部が区切られることで実際より狭く感じることがあります。低い家具や床材の柄で視覚的に連続感を出すと改善します。また、通路が確保できず家具が圧迫感を生む場合も同様です。

さらに、窓が片側に偏ると明暗差が生じ、暗い側は狭さを強く感じます。採光計画と家具配置を連動させることで狭さの印象を和らげられます。

エアコンや暖房の効きが悪くなる理由

コーナー部分に冷気や暖気が滞留しやすく、空調機器の風が届きにくいのが主な理由です。家具や間仕切りが風の流れを遮るケースもあります。エアコンの設置位置や送風方向を工夫し、必要なら補助機器で循環を助けることがポイントです。

断熱や窓の性能も影響するため、断熱材やトリプルガラスなどの検討も有効です。空調負荷の計算を設計段階で行うとトラブルを減らせます。

テレビが見えにくくなる配置パターン

角に向けてテレビを設置すると視野角の問題で一部の座席から見づらくなることがあります。ソファ配置や視聴位置を固定化せず、可動式のテレビ台やスイーベル機能を使うと改善します。

また、スクリーンを使う場合は見る角度と距離の基準を事前に測っておくと失敗が少なくなります。

家具入れ替えで動線を塞いだ失敗例

将来的な家具入れ替えを想定せずに固定家具や大きな収納を設置すると、模様替えの際に通路が塞がれてしまうことがあります。家具の配置替えがしやすいよう可動家具を活用し、動線上に大型家具を置かない設計が有効です。

家具購入前に、入れ替えシミュレーションをしておくと安心です。

日照や視線でカーテンが閉めっぱなしになる事例

道路や近隣の視線が気になる配置だと、日中でもカーテンを閉めたままになることがあります。結果として室内が暗くなり、せっかくのリビングが活かせません。外からの視線対策としてすりガラス、ミラーフィルム、レースカーテンの活用を検討してください。

また、窓の位置や植栽で視線を遮る設計も効果的です。

施工費や耐震面で想定外が出たケース

L字の複雑な形状は施工時に補強が必要になることがあり、想定外の費用が発生する場合があります。特に大きな開口部や片持ちの床などは構造計算が必要です。設計段階で耐震や補強の方針を確認し、見積もりにそれらが含まれているかをチェックしてください。

変更や追加工事が発生しやすい部分は早めに見積もりを取り、余裕をもった予算計画を立てることをおすすめします。

後悔を避けるためのレイアウト術と家具選びの具体策

後悔を避けるには、視線や動線を意識したレイアウトと将来を見据えた家具選びが重要です。テレビとソファの位置決め、ダイニングとのゾーニング、壁面収納の活用、色や照明による視覚効果などを組み合わせると、快適で使いやすいL字リビングになります。

可動性のある家具や収納、通気経路を確保する工夫をすることで、季節や家族構成の変化にも対応できます。具体的なテクニックを順に紹介します。

テレビとソファの視線設計のベストプラクティス

テレビは視聴距離と高さを基準に設置し、ソファは視線が角で遮られない位置に配置してください。視角は左右30度以内、画面の中心が座ったときの目線とほぼ同じ高さになるのが理想です。

複数人で見る場合は角度調整ができるテレビ台やスイーベル機能を使うと便利です。また、サブシーティングを用意して視認性を補うと家族全員が快適に過ごせます。配線やAV機器の収まりも事前に計画してください。

ダイニングとリビングの自然なゾーニング手法

L字の角を活かしてゾーニングするのが基本です。フロアマットやラグ、照明の切り替えで空間を視覚的に分けると自然な区画ができます。床材の色や段差を利用して境界をつくる方法も有効です。

通路はできるだけ直線に確保し、配膳動線が短くなるようダイニングをキッチン寄りに置くと便利です。可動パーテーションや背の低い収納で柔軟に空間を仕切ると将来のレイアウト変更に対応できます。

壁面収納や造作でスペースを有効活用する

L字のデッドスペースには壁面収納や造作棚を設けると無駄が減ります。奥行きを抑えた収納や引き出し式を選ぶと通路を圧迫しません。扉付きとオープンを組み合わせると見た目と使い勝手の両方を満たせます。

造作家具は寸法を合わせられる利点がありますが、将来的な模様替えを考慮して可変性を持たせると安心です。照明や飾り棚を組み合わせて使いやすくしましょう。

色と照明で空間を広く見せるコツ

明るめの床や壁色を使うと視覚的な広がりが出ます。コントラストを抑えたトーンで統一すると連続感が生まれ、角での閉塞感を和らげられます。アクセントカラーは小面積に留めると効果的です。

照明はレイヤー(全体照明、局所照明、間接照明)で構成し、暗くなりがちなコーナーには間接照明やスポットを用いて明るさを補ってください。照度を調整できる照明器具を選ぶと雰囲気の切り替えがしやすくなります。

模様替えしやすい家具の選び方と配置ルール

軽量でキャスター付き、または分割して運べる家具は模様替えがしやすく便利です。背の低いソファやオープン収納を選ぶと視界が確保され、配置を変えても圧迫感が少なくなります。

配置ルールとしては「主要導線は常に幅80~90cm以上を確保」「大型家具は壁際に寄せる」「電源や照明の位置に合わせて家具を置く」を守ると日常生活が楽になります。

空調効率を高める機器配置と通気経路の作り方

エアコンはできるだけ角を避け、風が部屋全体に届く位置に設置してください。サーキュレーターやシーリングファンで空気循環を補助すると温度ムラを減らせます。ドアや引き戸を使ったゾーニングでは通気孔や室内窓で空気の抜け道をつくると効果的です。

フィルター掃除のしやすさや機器のメンテナンス性も考慮して配置を決めると長期的に快適に使えます。

窓周りの仕様で視線と採光を両立させる方法

外からの視線が気になる場所には、上下で開閉できる窓や段差のある窓を検討すると採光を取りつつ視線を抑えられます。レースと厚手カーテンを使い分けることで昼夜の調整がしやすくなります。

窓台やカウンターを設けて視線を遮る工夫や植栽で目隠しを作るのも有効です。窓の配置を決める際は昼間と夜間の視線と光の入り方を両方イメージしてください。

実例で学ぶ間取りの工夫と費用を抑えるポイント

実例を見ると、ちょっとした工夫で広がりや利便性を作り出せることがわかります。費用面では造作の有無や素材選定、開口部の処理が大きく影響します。コストを抑えつつ満足度を上げる具体策を紹介します。

設計打ち合わせでは優先順位を明確にして、妥協できる部分と譲れない部分を分けると見積もりの調整がしやすくなります。施工会社と細かく相談して、段階的に予算を割り振るのがコツです。

中庭や吹き抜けで広がりを出した実例

中庭や吹き抜けを設けることで視線が抜け、L字空間でも開放感を演出できます。中庭は光と風を取り込みつつ視線を遮る効果があり、吹き抜けは縦方向の広がりを生みます。ただし、施工費や断熱・防音の配慮が必要です。

コストを抑えるには中庭を小さく区切る、吹き抜けの一部にロフトを設けるなどの工夫があります。採光と通風のバランスを意識して計画してください。

小さなL字空間を広く見せるレイアウト事例

小さなL字空間では、床を同系色で統一し低めの家具を使うと広く見えます。鏡を効果的に使う、照明を分散させると視覚的な広がりが生まれます。壁面を有効活用した収納で床面をすっきり保つことも重要です。

家具はコンパクトで多機能なものを選ぶと利便性が高まり、生活空間に余裕が生まれます。

子育て世帯が使いやすい安全な配置例

子育て世帯では視界の確保と動線の短さが大切です。キッチンからリビング全体が見渡せる配置、角の鋭利な家具を避ける、床材を滑りにくいものにするなどの配慮が有効です。収納はおもちゃや日用品をまとめて片付けられる位置に設けてください。

将来的に子ども部屋や作業スペースに転用できる余地を残すと長く使えます。

費用増につながる設計要素と削減の工夫

費用増は大きな開口、造作家具、高級素材の多用で起きやすいです。削減策としては既製家具を活用する、開口部のサイズを標準化する、素材を部分的にグレードアップするなどがあります。見積もり段階で複数案を比べることが重要です。

また、工事を分割して段階的に実施することで初期費用を抑えつつ改善していくことも可能です。

設計打ち合わせで必ず確認しておくべき項目

必ず確認する項目は「家具の実寸と配置」「コンセント・スイッチの位置」「窓の向きとサイズ」「空調機器の設置場所」「収納容量と配置」「仕上げ材の仕様」「構造補強の有無」です。これらを図面と口頭で突き合わせて認識のズレを減らしてください。

変更が生じた場合の費用負担やスケジュール影響も確認しておくと安心です。

l字リビングで後悔しないために押さえておきたいポイント

L字リビングで後悔を避けるには、早い段階で実寸確認と動線シミュレーションを行い、採光・通風・空調・視線を意識した設計にすることが重要です。家具や収納の可変性、照明や色使いで視覚的な広がりをつくる工夫も忘れないでください。

最後に、設計打ち合わせで具体的な生活シーンを伝え、施工前に実際の家具寸法や電気配線の位置を確定しておくと失敗を減らせます。適切な準備と現地確認で、快適なL字リビングを実現してください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!