ヤスデが家で見つかると驚きや不安を感じますが、慌てずに対処すれば安全に処理できます。本記事では、1匹見つかったときの初動行動から、種類の見分け方、侵入原因、駆除と再発防止策までを丁寧に解説します。写真の撮り方や応急捕獲法、子供やペットがいる場合の注意点も具体的に示しますので、今日から実践できる対策がわかります。

ヤスデが家の中に1匹見つかったときにまず行うこと

ヤスデを見つけたら、まず落ち着いて周囲を確認しましょう。無理に触ると潰れて臭いを出す種類もあるため、慎重に行動することが重要です。次に子供やペットの動線を遮り、触れさせないようにします。見つけた場所や時間を記録しておくと、後で侵入口や発生源を突き止めやすくなります。

写真を撮って種類の判断材料にしてください。捕獲する場合は手袋や紙で掴むか、容器に入れて外へ逃がすか、処理する方法を選びます。数が増えていると判断したら専門業者への相談を検討する目安になります。まずは安全確保と記録を優先し、次の対処を決めましょう。

触らずに周囲を安全に確保する

ヤスデは素手で触ると刺激臭や体液が出ることがあるため、素手での接触を避けてください。最初に行うべきは周囲の確認です。ヤスデの動線や落ち着いている位置、近くに隠れそうな場所を視認しましょう。軽く動揺しても物を落としたりしないよう注意してください。

視界確保のために照明をつけ、動いている場合は侵入経路や逃げ場所を追わないようにします。風やエアコンで動かないように窓やドアの開閉を控えます。使う場合は手袋や紙、お椀などを準備し、直接触れずに対応できるように備えます。周囲の安全が確保できれば次の処理に移れます。

子供やペットを直ちに遠ざける

子供やペットは興味を示して触ろうとするため、見つけたらまずその場から遠ざけてください。口に入れたり踏んだりすると衛生上の問題や刺激を受ける可能性があります。子供には落ち着いて離れるように促し、ペットは抱き上げるか別室に移すと安全です。

離れた場所へ誘導したら、触らないように理由を簡潔に説明しておくと再接近を防げます。ペットは逃げ回る場合があるため、ドアやゲートで区域を区切ると良いです。安全が確保できたら、写真撮影や記録を行い、その後捕獲や処理に進んでください。

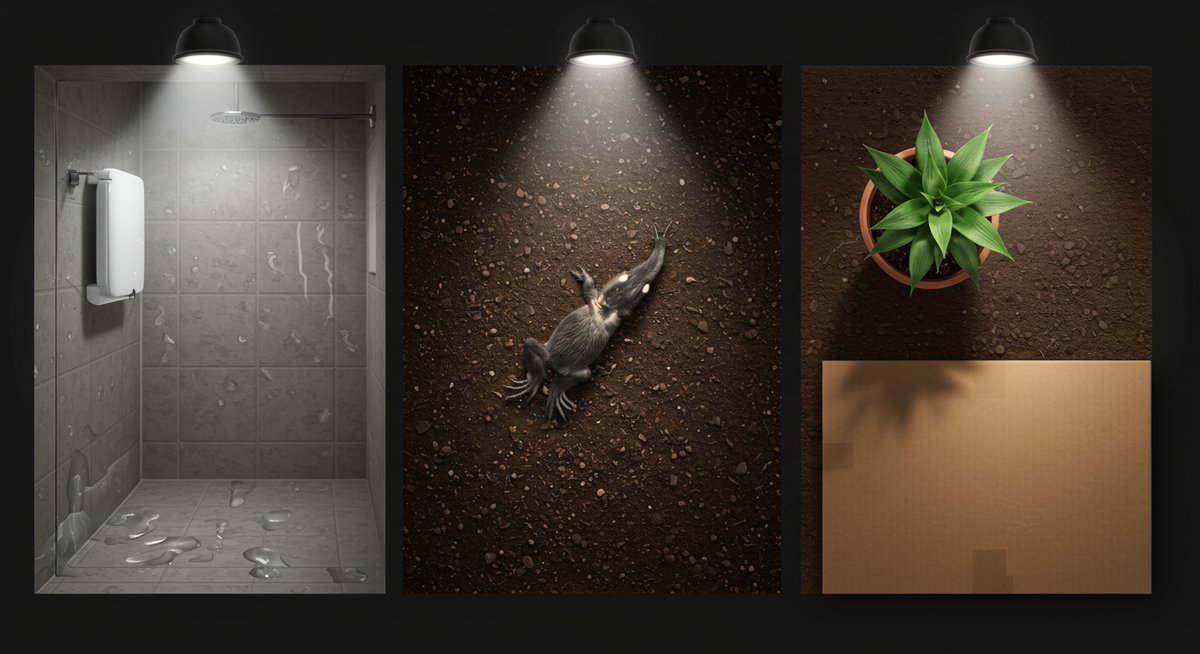

写真を撮って種類を確認する方法

まずはスマートフォンで複数の角度から写真を撮影しましょう。体の全体像、頭部、足の付き方、体節の分かれ方を押さえると識別しやすくなります。接写するときはフラッシュやズームで鮮明に映るように工夫してください。

撮影後はネットの信頼できる図鑑や自治体の害虫情報ページと照らし合わせます。特徴的な点(体が丸まるか、足の本数の見え方、触角の形)をチェック項目にして比べると早く判断できます。判別に自信がない場合は写真を保存し、専門業者や地域の相談窓口に見せると確実です。

発見場所を記録して侵入口を推定する

発見場所と時間、周囲の状況をメモしておくことは重要です。ヤスデは湿った場所や植栽の近くに多く、発見地点が屋内のどのエリアかで侵入口が推定できます。例えば玄関付近や窓枠の近くなら屋外からの侵入を疑い、配管周りなら配管の隙間や排水経路が疑わしいです。

時間帯も記録すると行動パターンの手がかりになります。夕方から夜にかけて動く種が多いので、その時間帯に窓やドアの開閉が多いか確認しましょう。記録をもとに家の外周を点検すると、隙間や湿った場所を特定しやすくなります。

応急的な捕獲と処理の手順

捕獲する際は手袋を着用し、新聞紙や厚紙、お椀と紙皿などを用意します。お椀をそっと被せて、厚紙で隙間を塞ぎ容器内に閉じ込める方法が簡単で安全です。直接素手で掴まないように注意してください。

捕獲後は外に逃がすか、可燃ごみとして密封して処分する方法があります。潰すと臭いを発する種類もいるため、潰さない処理を推奨します。掃除機で吸引する場合はフィルターやゴミパックをすぐに処理し、手袋で掃除を行ってください。

専門業者に相談すべき判断基準

個体が1匹でも頻繁に見つかる、複数の場所で発見される、または家屋内で大量に発生している場合は専門業者に相談してください。自分で対処しても再発が続く場合や、構造上の侵入口が大きく自力で塞げないと判断したときもプロが必要です。

さらに、アレルギー症状やペットへの影響が出ている場合、使用する薬剤の選定や安全対策が重要になるため専門家に相談してください。業者は生息調査、侵入口の特定、効果的な防除計画を提示してくれます。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

ヤスデの正体とムカデやゲジゲジとの見分け方

ヤスデとは何かを知ることで、見つけたときの対応が楽になります。ヤスデは環形動物ではなく多足類の一種で、主に腐葉土や落ち葉を食べるため家屋内に入るのは偶発的なケースが多いです。本節では外見や行動、ムカデやゲジゲジとの違いをわかりやすく解説します。

ヤスデの特徴を押さえると、駆除の必要性や危険性の判断がしやすくなります。ムカデは捕食性で咬むことがあり、ゲジゲジも素早く動きますが、ヤスデは比較的ゆっくりで刺激すると丸まることが多いです。見分け方を知って落ち着いて対処しましょう。

ヤスデの外見と典型的な行動特徴

ヤスデは細長い胴部が多数の体節に分かれ、それぞれの節に対になった足がついています。体表は硬めの殻で覆われ、色は茶色や黒に近いものが多いです。動きはゆっくりで、刺激を受けると身体を丸めて防御行動を取る種類が一般的です。

日中は湿った場所に潜んでおり、夜に活動的になる傾向があります。餌は枯葉や腐食した植物質が中心なため、湿った堆積物の近くでよく見られます。攻撃性は低く、人を咬むことはほとんどありませんが、潰すと臭いを出す種類もあり注意が必要です。

足の数や体形から見分けるポイント

ヤスデは体節ごとに2対の足が付くことで知られ、全体として足が多く見えます。一方、ムカデは体節ごとに1対の足で、比較的足が長く鋭く見えます。ゲジゲジ(ヒヨケムシなど)は体が扁平で脚が長く外に張り出すため見た目の印象が全く異なります。

具体的には、ヤスデは丸みのある断面で足が短め、ムカデは平べったい断面で素早く動く点が目安になります。写真を撮って足の付き方と体節の数を確認すると見分けがつきやすくなります。

ヤスデは人にどのような影響を与えるか

ヤスデ自体は毒を持たない種類が多く、人を咬むことはほとんどありません。ただし、潰したときに分泌する臭液が皮膚炎や刺激を引き起こす可能性があるため、直接触れるのは避けてください。アレルギー体質の人は注意が必要です。

また、室内で大量発生すると衛生的に好ましくなく、不快感を与える原因になります。ペットが食べてしまうと消化不良などを起こす場合もあるため、注意深く対応する必要があります。

繁殖周期と幼虫の出現タイミング

ヤスデは種類によりますが、繁殖は湿った環境で行われることが多く、産卵や孵化は春から秋にかけて活発になります。成長は比較的ゆっくりで、脱皮を繰り返して成虫になります。幼体(若齢個体)は小さく、成虫と同じような形状をしていますが、足や体節が未発達です。

屋内で幼虫が見つかる場合は近くに繁殖可能な湿った場所がある可能性が高く、屋外周辺の点検と湿気対策を優先してください。季節ごとの活動期を把握しておくと予防がしやすくなります。

写真で素早く識別するコツ

写真を撮る際は全体像と足の付き方、頭部付近を押さえると識別が早まります。明るい場所で背景をシンプルにし、拡大できるように接写を数枚撮影しましょう。動いている場合は動画を撮って動き方を確認するのも有効です。

撮った写真は信頼できる昆虫図鑑や自治体の害虫ページで比較してください。不安な場合は地元の業者や専門家に写真を見せて判断を仰ぐと確実です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

家に入るヤスデの原因とよく見つかる場所

家にヤスデが入る原因は、主に外の湿気や餌となる腐葉土などが近くにあることです。建物の隙間や排水経路、鉢植え周りが侵入経路になりやすく、季節や気候によって出現頻度が変わります。本節では原因とよく見つかる場所を具体的に示します。

原因を把握すると、効果的な予防策を講じやすくなります。見つけやすい場所を定期的に点検し、湿気対策や隙間塞ぎを行うことで侵入リスクを下げられます。

湿気と腐葉土が好む環境の説明

ヤスデは高湿度で有機物が豊富な環境を好みます。腐葉土や落ち葉が堆積している場所は餌と隠れ家になり、繁殖や活動が活発になります。庭の植え込みや生ごみ置き場なども好適な生息地です。

家の周囲で土が常に湿っている場合、ヤスデが近づきやすくなります。通気が悪い場所や日当たりの悪い場所は湿気をため込みやすいため、剪定や落ち葉清掃で環境を乾燥させることが重要です。定期的な清掃が発生抑制につながります。

植木鉢や堆肥周りのリスク

植木鉢の下や堆肥置き場は湿気と有機物が集中するためヤスデが繁殖しやすい場所です。鉢底に溜まった水や根腐れした土は隠れ家になるため、鉢の底に受け皿を置かない、土を入れ替えるなどの対策が有効です。

堆肥は適切に管理し、密閉容器や専用の堆肥箱を利用すると屋内への移動を防げます。堆肥周辺を定期的に確認し、ヤスデや幼虫の兆候があれば早めに除去してください。

玄関や窓枠の隙間からの侵入経路

玄関の隙間や古い窓枠のすきまはヤスデが屋内に侵入する主要な経路です。特に雨や湿度の高い時期に窓やドアを開ける機会が増えると侵入リスクが高まります。戸当たりや換気口の下部もチェックポイントです。

定期的に隙間にコーキングやパッキンを施し、古くなった網戸やドアのゴムパッキンを交換することで侵入を防げます。気密性を高めつつ換気は適切に行うように心がけてください。

排水口や配管周りのチェック箇所

排水口や配管の隙間は小さな生物が通る通路になりやすく、ヤスデも例外ではありません。屋外の排水溝や室内の排水周り、給水配管の周辺を点検してください。配管の周りに隙間や破損があれば補修が必要です。

点検時には周囲の湿気や詰まりを確認し、定期的な清掃やパイプの保守を行うことが大切です。詰まりがあると湿気が滞留して発生源になりやすくなります。

梅雨や秋に増える季節的要因

ヤスデは湿度が高くなる梅雨時期や、落葉が増える秋に個体数が増える傾向があります。梅雨は外が常に湿っているため活動が活発になり、秋は落ち葉が増えて餌場が広がるためです。季節ごとに対策を強化することが効果的です。

気候が変わるタイミングで家の周囲をチェックし、落ち葉清掃や水はけ改善を行うと発生を抑えられます。特に季節の境目には重点的な点検をおすすめします。

近隣の環境が発生源になるケースの探し方

近隣に緑地や空き地、林がある場合、そこが発生源となって家に入ってくることがあります。近隣の植栽管理が不十分だとヤスデの生息密度が高くなりやすいです。隣家の庭や公共スペースの状況を観察すると原因がつかめます。

発生源が近隣にある場合は、自治体の相談窓口や近隣住民と連携して対策を検討すると効果的です。共有の問題として清掃や管理を働きかけることで再発防止につながります。

家の中で見つけたヤスデの駆除と再発防止の方法

家で見つけたヤスデへの対処は、安全に捕獲する方法と、再発を防ぐための環境改善が重要です。本節では応急的な捕獲方法や掃除機利用時の注意、薬剤や天然忌避剤の使い方まで幅広く解説します。ペットや子供がいる家庭向けの配慮も含めて説明します。

効果的な再発防止には外周の管理と家屋の隙間対策を組み合わせることが必要です。日常的にできるチェックや作業をリスト化して実行してください。

ほうきや新聞で安全に捕獲する手順

ほうきや新聞を使った捕獲は手軽で室内でも安全に行えます。まず手袋を着用し、ヤスデの進行方向を塞ぐ形で静かに追い込みます。新聞を丸めてそっと上から被せ、底に厚紙を滑り込ませて容器代わりにします。

捕獲後は外に逃がすか、密封して可燃ごみとして処理してください。潰すと臭いが発生する可能性があるため、潰さない処理を心がけましょう。掃除をする際は手袋をしたまま行い、使用した道具はよく洗って保管してください。

掃除機を使う際の衛生上の注意点

掃除機で吸引する方法は簡単ですが、吸引後のゴミパックやフィルターに生体や体液が残る可能性があります。吸引したら速やかにゴミパックを密封して捨て、内部フィルターは洗浄または交換してください。紙パック式ならパックごと廃棄すると衛生的です。

使用後は掃除機本体の周囲を拭き、手袋を外した後は手を念入りに洗ってください。ペットや子供がいる家庭では、掃除機利用が適切かどうかを検討し、代替手段があればそちらを優先してください。

凍殺スプレーや殺虫剤利用時の注意事項

凍殺スプレーや殺虫剤を使う場合はラベルの指示に従い、換気を十分に行ってから使用してください。室内での使用は人体やペットへの影響を考慮し、使用後は床や手がよく触れる場所を拭き取るなどの処理が必要です。

小さなお子さんやペットがいる家庭では、薬剤を使わず物理的な除去や環境整備を優先してください。どうしても薬剤が必要な場合は、専門業者に依頼すると安全かつ効果的です。

ペットや子供がいる家庭での安全対策

ペットや子供のいる家庭では薬剤使用を極力避け、物理的な捕獲や環境改善を中心に対策してください。捕獲後は手袋で処理し、触れた場所は消毒または清拭して衛生を保ちます。床や家具に薬剤を散布する際は、使用後に十分な換気と拭き掃除を行ってください。

また、庭の堆肥や植木鉢の管理を徹底し、ペットがその場所で遊ばないように配慮することが大切です。子供に対しては触らない教育を行い、万が一接触した場合の対応方法を伝えておくと安心です。

木酢液や天然忌避剤の実用例

木酢液や一部の天然忌避剤はヤスデの忌避効果が期待でき、ペットや子供にも比較的安全な選択肢です。散布は外周の植栽周りや鉢植えの周辺に限定し、濃度や使用方法のラベルに従ってください。匂いが気になる場合は少量ずつ試して効果を確認します。

天然忌避剤は即効性が弱い場合があるため、他の対策と組み合わせて使用するのが効果的です。使用後は周辺の状態を定期的に観察し、効果が薄い場合は別の方法を検討してください。

石灰や粒剤の設置場所と効果の目安

石灰や粒剤は外周の隙間や植栽周り、堆肥周りに散布すると効果が期待できます。石灰は土壌の酸性を中和して生息環境を変えるため、散布量やタイミングに注意してください。粒剤は設置後しばらく効果が持続するタイプがあります。

散布する際は子供やペットの立ち入りを避け、雨天時や散布直後の触触を避けるようにしてください。効果は環境条件により差があるため、使用後も定期的に状態を確認し、必要に応じて再散布を行いましょう。

外周的な落ち葉除去と水はけ改善の具体策

外周の落ち葉を定期的に掃除し、堆積を防ぐことはヤスデ対策の基本です。植え込みの下や溝に溜まった有機物を取り除き、落ち葉が溜まりやすいスポットを重点的に清掃します。掃除の際は手袋とマスクを着用すると安全です。

水はけを改善するために雨どいの清掃、砂利敷きや排水溝の整備、傾斜の調整などを行ってください。雨水が滞留する場所を無くすことで湿気を減らし、ヤスデの好適環境を減少させます。

隙間塞ぎと網戸換気口の点検ポイント

家の外壁や基礎、配管周りの隙間を点検し、小さな穴や割れ目はコーキングやメッシュで塞いでください。網戸や換気口は破れや隙間がないか確認し、必要であれば網替えや隙間補修を行います。換気口には細目の網を取り付けると侵入を防げます。

定期的な点検を習慣化し、台風や積雪などで損傷が生じた場合は速やかに修理してください。隙間塞ぎはヤスデだけでなく他の害虫対策にも有効です。

今日からできるヤスデ対策のチェックリスト

- 発見時の初動

- 子供・ペットを隔離、写真撮影、発見場所と時間を記録

- 応急処置

- 手袋・厚紙・お椀で捕獲、掃除機使用時はゴミ処理を徹底

- 家周りの点検

- 落ち葉除去、植木鉢の水管理、堆肥の密閉

- 隙間対策

- ドア・窓・配管・換気口の隙間をコーキングや網で塞ぐ

- 湿気対策

- 排水溝・雨どい清掃、水はけ改善、植栽の剪定

- 安全な忌避方法

- 木酢液や天然忌避剤の散布、石灰や粒剤の外周散布(使用上の注意を確認)

- 継続観察

- 発見頻度を記録し、増加傾向なら専門業者に相談

上記リストを日常点検のチェック項目として活用すると、ヤスデの発生を早期に発見し再発を防げます。まずは発見時の安全確保と記録を徹底して、順を追って対策を進めてください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!