住宅やマンションで一階の物音が二階に響くと、生活のストレスになります。原因と対策を知ることで、比較的簡単な工夫から本格工事まで適切に対応でき、住み心地の改善につながります。本記事では音の伝わり方から実践的な対処法、隣人対応までまとめて解説します。

一階の音が二階に聞こえる原因と対策を知る

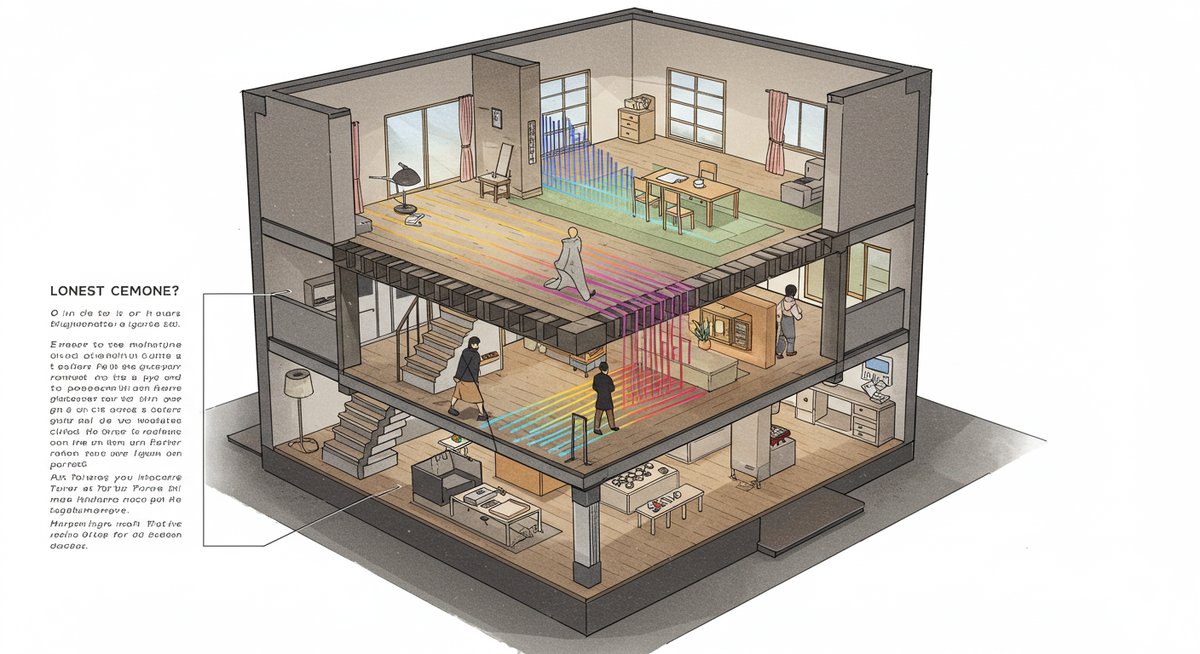

一階の音が二階に伝わる主な理由は、建物の構造や床・壁の材料、そして生活音の種類によるものです。音は空気伝搬(空気中を伝わる音)と構造伝搬(壁や床を通して伝わる振動)に分かれ、特に衝撃音や低音は構造伝搬で届きやすくなります。まずはどの音が問題なのかを把握することが対策の第一歩です。

対策は軽微なものから大掛かりな改修まで段階的に行うのが効率的です。ラグや防振マットで床衝撃を抑える、家具の配置で吸音を増やす、ドアや隙間の気密を高めるなど費用を抑えた方法でまず試してください。改善が見られない場合は、専門の遮音工事や内壁増設といった本格対策を検討します。実行前に管理会社や大家と相談することも忘れないでください。

どのような音が伝わりやすいか

音には高音域と低音域があり、伝わり方が異なります。高音域は空気を介して伝わりやすく、声やテレビの音が該当します。一方、低音域や衝撃音(歩行のドスン、椅子の引きずりなど)は床や梁を振動させ、構造を通じて遠くまで伝わります。特に集合住宅では構造伝搬が主な原因になることが多いです。

また、連続音(テレビや音楽)と瞬発音(物を落とす音)でも対策法が変わります。連続音は防音扉や吸音材で効果が出やすく、瞬発音は床の防振や遮音改修が有効です。まずは問題の音を音源、時間帯、強さで記録し、どのタイプかを見極めることが重要です。

建物構造ごとの伝わり方

木造、鉄骨、RC(鉄筋コンクリート)では音の伝わり方が異なります。木造は躯体が軽く振動しやすいため、床衝撃音や振動が伝わりやすい特徴があります。鉄骨造は共鳴が発生しやすく、中低音が響きやすい傾向です。RC造は基本的に遮音性が高いものの、スラブや梁を介した構造伝搬には注意が必要です。

建物の接合部や配管の取り回し、二重床や二重天井の有無も影響します。築年数が古い建物は隙間や劣化で音漏れが起きやすく、新しい物件でも設計によっては音が伝わりやすいことがあります。自分の住まいの構造を把握し、適切な対策を選ぶことが大切です。

床材・壁材が与える影響

床材や壁材の素材や厚みは音の伝わり方に大きく影響します。フローリングは硬くて衝撃音を反射しやすいため、ラグやカーペットでクッションを追加すると効果的です。畳やカーペットはもともと吸音性があり、衝撃音の軽減につながります。

壁材も薄い石膏ボードだと空気伝搬音が漏れやすく、断熱材や吸音材の有無で差が出ます。室内に吸音パネルを設置したり、本棚で壁面を覆うと音の反射を抑えられます。床下や壁内部の空洞が大きいと共鳴が生じるので、隙間の封鎖や断熱材の充填を検討してください。

生活動作で特に注意すべき音

日常生活の中で特に注意が必要なのは、深夜や早朝に発生する大きな衝撃音と長時間続く振動音です。家具の移動、重いものの落下、大声、スピーカーでの低音再生は周囲に強い影響を与えます。時間帯を考慮し、深夜は特に音を抑える工夫が必要です。

また、家事動作では洗濯機や掃除機の設置場所や脚部の防振が重要です。ペットの足音も衝撃音の原因になるため、滑り止めマットや爪の手入れで音軽減が可能です。日々の習慣を見直すだけでトラブルを防げることが多いので、家族で共有するとよいでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

簡単にできるDIYでの防音対策

手軽に始められるDIY防音は費用対効果が高く、まず試す価値があります。室内の音の発生源や伝わり方を確認してから、優先順位を決めて対策を施してください。小さな工夫で生活音はかなり軽減できます。

例えばラグを敷く、家具で壁面を覆う、ドア下の隙間を塞ぐといった対策はすぐに実行できます。これらは賃貸でも比較的許容されることが多く、引っ越し後も移動できる点がメリットです。次の項目で具体的な手法を紹介します。

床のクッション化(ラグ・防振マット)

ラグや厚手のカーペットは歩行音や物の落下音を和らげる効果があります。素材はウレタンやウールなど吸音性のあるものを選ぶと効果が高まります。敷く面積は広いほど衝撃吸収効果が出るため、特に人が多く通る動線に敷くと良いです。

防振マットやコルクマットは振動の伝達を抑える効果があり、家具の下に敷くと椅子や家具の振動も軽減できます。置き敷きタイプは賃貸でも使いやすく、厚みや密度で性能が変わるため実物で試すのがおすすめです。複数重ねると効果が上がりますが、段差に注意してください。

家具配置による吸音の工夫

本棚やソファを壁際に配置すると、壁からの反射音を抑えられます。本棚は奥行きのあるものを使うと吸音と遮音の両方に寄与します。布張りの家具やクッションは高音域の吸音に効果的です。

壁面にファブリックパネルやタペストリーを掛けるだけでも反射が減り、室内の音のこもりを抑えられます。配置の際は音源と近い場所に吸音材を置くことを意識してください。視覚的にも落ち着くインテリアとして取り入れやすい方法です。

ドア・隙間の気密改善

ドアの下や窓周りの隙間から音が漏れることが多いので、隙間テープやドア下の気密材で埋めると空気伝搬音が減ります。ドア自体に吸音パネルを貼る方法も効果的です。賃貸での施工は跡が残らない素材を選ぶと安心です。

さらに、重めのカーテンや防音カーテンを窓や室内ドアに掛けると音の透過を低減できます。換気口や配管の隙間も要チェックで、布や専用パテで塞ぐと効果があります。気密性を高めることで音だけでなく冷暖房効率も改善できます。

静音化グッズの選び方

静音化グッズを選ぶ際は、効果を示す性能表示(吸音率、遮音等級、厚みなど)を確認してください。家具用の防振ゴムや洗濯機の防振パッドは設置が簡単で即効性があります。スピーカー用のスタンドやインシュレーターも低音のブレを抑える効果があります。

購入前にレビューや専門店で相談するのも有効です。安価なものは耐久性や効果が限定的な場合があるので、目的(衝撃音対策か空気伝搬音対策か)を明確にして選んでください。複数の商品を組み合わせると相乗効果が得られやすくなります。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

工事で行う本格的な防音対策

DIYで効果が不十分な場合は、工事による遮音・吸音対策を検討します。専門業者による診断で最適な方法が見つかり、長期的に安定した効果が得られます。費用は規模や材質によって変わるため、複数見積もりを取ることをおすすめします。

以下では代表的な工事の内容と特徴、メリット・デメリット、費用の目安について説明します。リフォームの際は管理規約や建物構造を確認し、許可が必要な場合は事前に手続きを行ってください。

床の遮音改修(二重床・防振材)

二重床は既存の床の上に新たな床を設け、間に防振層や遮音材を入れる工法です。構造伝搬を断ち切る効果が高く、衝撃音・低音の低減に有効です。工事は大掛かりになり、床高さが上がるため建具の調整や段差対策が必要です。

防振材や遮音マットを用いた部分的な改修は、比較的工事が小規模で済みます。費用は材質や面積で変動しますが、全室の二重床工事は高額になるため優先箇所を決めて実施するとよいでしょう。施工は専門業者に依頼してください。

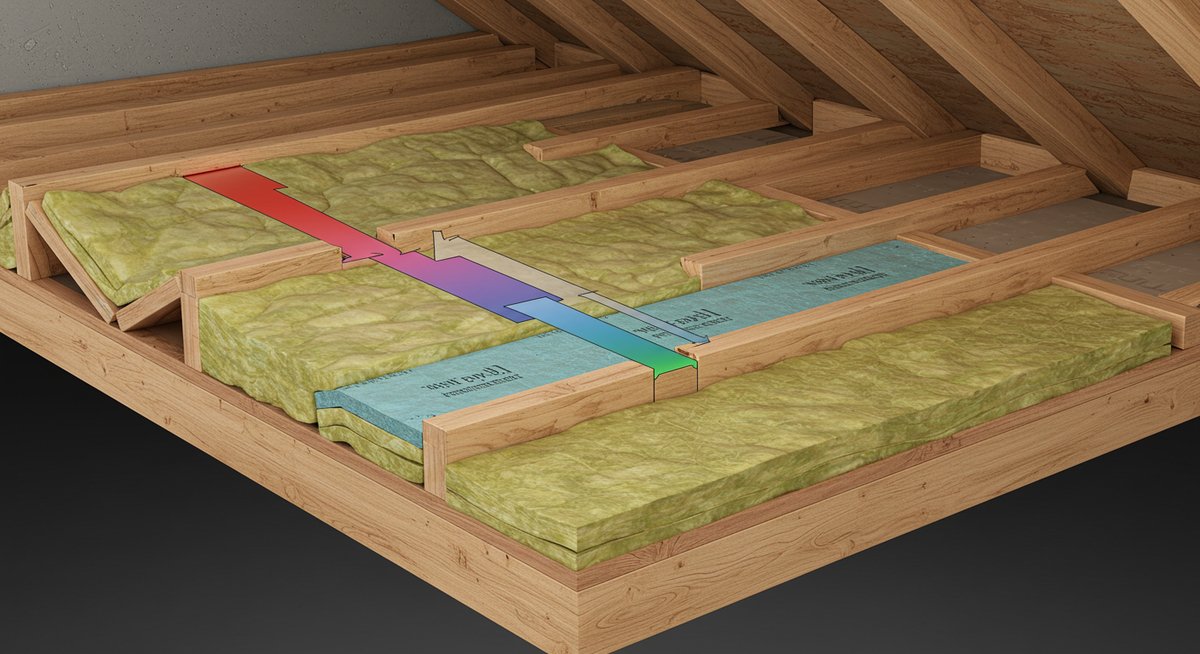

天井裏・梁への吸音材施工

一階の音が二階の床を経由して天井から伝わる場合、天井裏や梁に吸音材を追加する工事が有効です。グラスウールやロックウールなどの吸音材を充填すると、共鳴を抑え音の透過を減らせます。施工は天井を一部剥がす必要があるので、費用と施工期間が発生します。

天井面の仕上げ材を交換する際に同時施工すると効率的です。古い建物では断熱材と兼用することで断熱効果も期待でき、生活環境全体の改善につながります。防火・結露対策についても業者と確認してください。

壁の遮音補強(内壁増設)

壁の内側に石膏ボードやプラスターボードを二重に張り、間に吸音材を入れることで遮音性能を高められます。内壁増設は空気伝搬音と一部の構造伝搬に効果があり、音漏れが壁経由で起きている場合に有効です。施工により室内の面積が若干減る点に注意してください。

騒音源が隣戸の場合は共用壁の補強が関係するため、管理会社や隣人との調整が必要です。防音施工は複合的な工法を組み合わせると効果が高まるため、専門家の設計に基づく実施をおすすめします。

リフォーム時の注意点と費用目安

防音リフォームは用途と範囲で費用が大きく変わります。部分的な防振パッド設置やラグ敷きは数千円〜数万円、天井・壁の内装工事や二重床工事は数十万円〜数百万円になることがあります。複数社から見積もりを取り、施工方法と保証内容を確認してください。

また、賃貸の場合は施工許可が必要なことが多く、原状回復や撤去費用について契約時に確認してください。リフォーム中の生活影響や工事期間も前もって調整し、近隣への配慮を行うことがトラブル防止につながります。

隣人トラブルを避けるための対応と手順

騒音問題は技術的対策だけでなく、コミュニケーションや記録が重要です。冷静に事実を整理して対応することで解決に近づきます。まずは騒音の状況を正確に把握し、必要に応じて管理会社や専門機関に相談してください。

話し合いを行う際は感情的にならず、具体的な時間帯や音の種類を伝えることが効果的です。証拠を集めることで話し合いがスムーズになり、法的対応が必要な場合にも役立ちます。以下は実践的な手順です。

まず記録する:騒音の証拠の取り方

騒音の記録は日時、音の内容、継続時間、影響の程度をメモしておくことから始めます。スマートフォンでの録音や録画、騒音計アプリの測定結果を保存すると説得力が増します。繰り返し発生する場合はログを継続して残してください。

状況を第三者に分かりやすく示すために、カレンダーや時刻を入れた記録をまとめると良いです。隣人や管理会社に相談する際に具体的な証拠があると対応が進みやすくなります。プライバシーに配慮しつつ録音・録画を行ってください。

管理会社・大家への相談方法

まずは管理会社や大家に記録を提示して相談しましょう。建物の管理規約や防音基準があればそれに基づいた対応を求められます。管理会社は仲介や注意喚起、必要に応じて調査や立ち会いを行ってくれることがあります。

相談時は冷静に事実を伝え、改善を希望する具体的な方法や時間帯を示すと話が進みやすくなります。管理会社が動かない場合や改善が見られない場合は、次のステップとして専門家や第三者機関の介入を検討してください。

直接話すときの伝え方のコツ

隣人に直接伝える際は、非難する言い方を避け、相手の立場も想像したうえで話すと受け入れてもらいやすくなります。問題の事実を具体的に伝え、「いつ頃」「どのくらいの音が」「どのように」困っているかを説明すると理解が得られやすいです。

話すタイミングは相手が落ち着いている時間帯を選び、可能であれば管理会社を交えて話すと安心です。改善策の提案や自分でできる配慮(ラグを敷くなど)を示すと協力的な雰囲気になりやすいです。

法的手段を検討するタイミング

話し合いや管理会社への相談で改善が見られない場合、医師の診断書や騒音測定の専門報告を基に法的手段を検討することがあります。裁判や調停は時間と費用がかかるため、最終手段として考えてください。

まずは消費生活センターや住宅紛争審査会などの第三者機関に相談し、解決策を模索するのが現実的です。法的手続きに進む前に、証拠の保存や専門家の意見をそろえておくと有利になります。

快適な室内環境を保つためのポイントまとめ

音の問題は原因を特定し、段階的に対策を行うことが重要です。まずは記録と簡単なDIY対策で改善を試み、効果が不十分なら専門工事を検討してください。隣人とのトラブルは冷静なコミュニケーションと記録で対処することが解決の近道です。

日々の心がけとしては、深夜の大きな音を避ける、家具の下に防振材を敷く、壁面に吸音アイテムを取り入れるなど小さな工夫の積み重ねが効果的です。長期的には建物の構造やライフスタイルに合わせた対策を行い、快適な住環境を維持してください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!