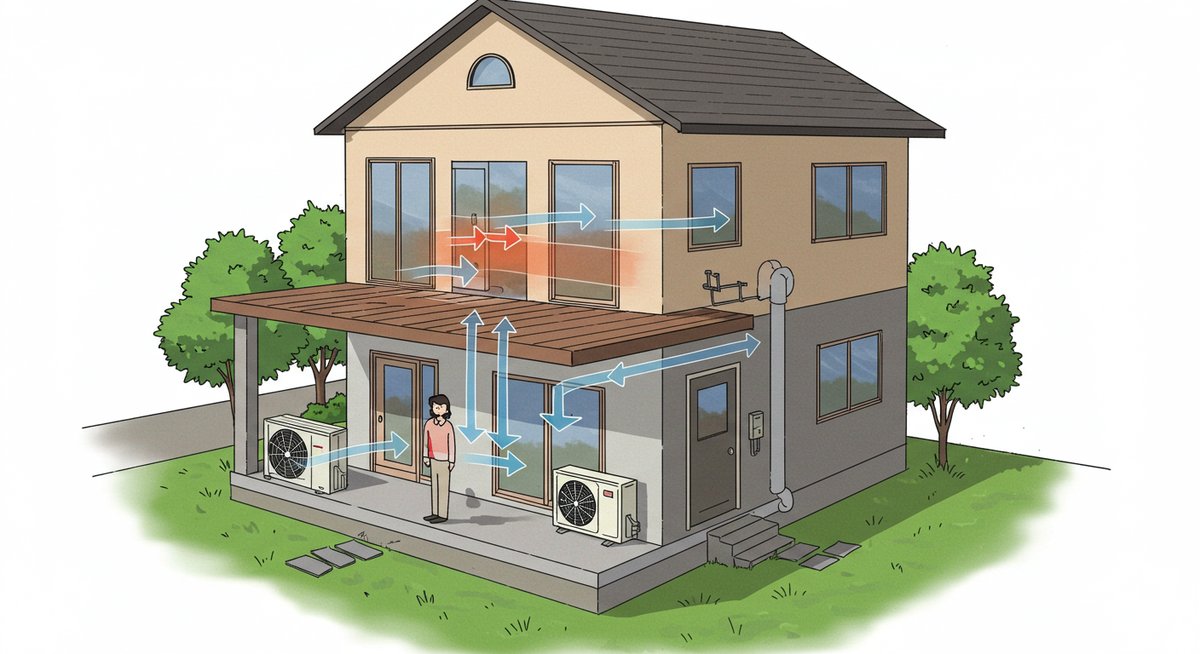

エアコンを2階の室内機にして室外機を1階に置くケースは、スペースや配管経路の都合で選ばれます。ただし施工や性能面で注意点が多く、事前にデメリットを把握しておくことが重要です。

エアコンを2階に設置して室外機を1階に置く際の注意点とデメリット

エアコンの室外機を1階に置く設置は、一見するとスペースの節約や作業の容易さにつながりますが、配管長や設置位置の制約が生じます。配管が長くなると冷媒の流れや熱交換効率に影響が出るため、機器の能力を十分に発揮できない可能性があります。

また、建物の外観や配管の見た目、配管穴の位置調整など工事の手間が増えます。賃貸住宅や管理規約では室外機の置き場所に制約がある場合があり、事前の確認を怠ると設置不可や追加工事が必要になることがあります。

なぜその設置パターンが選ばれるのか

このパターンが選ばれる主な理由は設置場所の確保です。2階のベランダが狭い、2階の外壁に室外機を置けない、あるいは屋根置きが難しい場合に1階のスペースを利用することがあります。配管の取り回しを工夫すれば設置自体は可能なので、物理的制約を解消する実用的な選択肢となります。

また、工事のしやすさや搬入経路の都合で1階に置くことで作業時間や人力を節約できることがあります。騒音対策として2階に置くよりも下階に置いた方が生活音の影響を抑えられる場合もありますが、場所によっては隣家への配慮が必要になります。

配管の長さと取り回しの基本

配管はメーカーや機種ごとに最大長と高低差の制限が設けられています。これを超えると性能低下やガス充填の不足を招くため、事前に仕様を確認することが重要です。配管経路は外観や防水処理、断熱材の使用なども考慮して決めます。

配管取り回しは曲げ半径や保護カバー、貫通部のシーリング処理がポイントです。経路が長くなるほど熱損失や結露のリスクが増えるため、断熱処理を丁寧に行う必要があります。配管を壁面に沿わせる際は将来の点検や交換を見据えた取り回しにしておくと修理時の工数を抑えられます。

工事費用にどのような影響が出るか

配管延長や特殊な取り回しが必要になると材料費と作業時間が増えるため、工事費用は高くなりがちです。貫通部の防水処理、配管カバー、外壁補修などの追加費用も発生します。メーカーの配管長制限を超える場合は別途中継工事や配管の増強が必要で、さらに費用が上乗せされます。

見積りは複数社から取り、配管長だけでなく断熱材や保護材、穴あけ位置の補修費用も含めて確認してください。将来のメンテナンス費用も考慮に入れて総合的に判断することをおすすめします。

賃貸や建物規約での制約点

賃貸物件や分譲マンションでは、共用部分の変更や外観に関わる施工は管理組合や大家の許可が必要です。室外機の設置位置が専有部であっても、配管の外壁貫通やベランダの占有面積に制限があることがあります。

規約違反で指摘されると移設や撤去を求められるケースもあるため、契約書や管理規約を事前に確認し、必要に応じて管理者へ相談してください。書面で許可を得ておくとトラブルを避けやすくなります。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

室外機を1階に置くことで起きる性能上の問題

室外機を1階に置くと、室内機との距離が長くなることで冷暖房性能に影響が出る場合があります。特に冷媒の抵抗増や熱交換効率の低下は短期的にも体感しやすい問題です。

長期的には室外機や配管への負荷が増え、故障頻度や消費電力の増加を招くことがあります。性能面とランニングコストの両方を見据えて設置判断をすることが大切です。

冷暖房効率の低下理由

配管が長くなることで冷媒の流路抵抗が増え、冷媒の循環が悪くなります。これにより室内機が期待される熱交換量を確保できず、冷暖房効率が低下することがあります。断熱不足や配管経路の露出も熱損失につながります。

さらに、高低差が大きい場合は冷媒の圧力調整が難しくなり、能力が落ちることがあります。結果として設定温度に達しにくくなり、長時間運転が必要になる場面が増えます。

運転開始時の立ち上がり遅延

室外機と室内機の距離が長いと、運転開始時に冷媒が安定するまで時間がかかります。特に寒冷期の暖房や極端に暑い時期の冷房では立ち上がりが遅れ、室温が目標に達するまでに余分な時間とエネルギーを要することがあります。

立ち上がりが遅いとユーザーは効率が悪いと感じやすく、頻繁にオンオフを繰り返すと機器の負担が増えるので注意が必要です。

冷媒圧力や熱交換の影響

配管長と高低差は冷媒圧力に影響します。特に配管内での圧力損失が増えると、コンプレッサーに余分な負荷がかかり、冷媒循環が不均一になることがあります。これにより室外機の熱交換効率が低下し、性能劣化や故障のリスクが高まります。

メーカーが定める配管長・高低差の範囲内で設置することが望ましく、必要ならばガスの再充填やバランス調整を行うことが重要です。

長期的な消費電力の増加

効率低下は運転時間の増加やコンプレッサーの負荷増加につながり、結果として消費電力が上がります。年単位で見ると電気代の差が積み重なり、初期の工事費用差を埋めてしまう場合もあります。

定期的なメンテナンスや断熱処理を適切に行い、運転条件を最適化することで消費電力の増加をある程度抑えられますが、設置条件が悪い場合は性能低下を完全には防げない点に注意が必要です。

マイホーム、住宅ローンという人生最大の買い物と契約で

失敗したくない方はぜひ読んでおくのがおすすめです!

工事費用とメンテナンス面でのデメリット

工事費用は配管延長、特殊施工、外壁補修などの要素で増加します。将来的な修理や交換時にも同様の負担がかかるため、初期費用だけでなくライフサイクルコストで判断することが大切です。

また、配管や外観の補修が必要になった場合、目立つ位置であれば見栄えを整えるための追加費用も発生します。これらを見込んだ上で業者と詳細な見積もりを取り交わしてください。

配管延長に伴う追加費用の内訳

配管延長の追加費用には材料費(銅管、断熱材、ドレン配管)、配管カバーや保護材、長尺配管の施工工賃、貫通部のシーリング・防水処理費用が含まれます。高所作業や足場が必要な場合はさらに工賃が上がります。

また、配管長が極端に長い場合は冷媒の追加充填や圧力調整が必要で、これも費用に反映されます。見積りを取る際は各項目を明確にしてもらい、後から追加請求が起きないようにしておくと安心です。

将来の修理・交換のしにくさ

配管が複雑で長いと、故障時の点検や交換作業が難しくなります。配管を露出させずに壁内を通している場合は、壁の一部を壊す必要が出ることもあります。これにより修理費用や復旧費用が高くなるリスクがあります。

室外機の交換時も搬入経路や設置スペースの制約で追加工事が必要になる場合があるため、設置時に将来の取り替えを見越した取り回しにしておくと修理コストを抑えやすくなります。

外観補修や配管カバーの費用

見た目を整えるための配管カバー、外壁補修、塗装などの費用も発生します。特にマンションや景観に配慮が必要な場所では、管理組合から指定がある素材や色で補修する必要があり、追加費用になることがあります。

配管カバーは断熱性や防水性も兼ねるため、安価なものを選ぶと断熱効果が落ちることがあります。コストと機能のバランスを考えて選ぶことが重要です。

業者が工事を断るケースとその対処法

配管長や高低差がメーカーの基準を超える、設置場所が危険、建物の構造上施工が困難と判断される場合、業者が工事を断ることがあります。この場合は別の業者や専門の施工会社に相談するか、設置方法を見直す必要があります。

対処法としては、事前に建物図面や写真を用意して複数業者に相談し、メーカーの技術基準書を確認してもらうことです。必要ならば設置位置の変更や別の機種(配管長に余裕があるモデル)を検討してください。

生活面・周辺環境に与える影響と対策

室外機の位置は騒音や振動、周囲の景観、雨水や落ち葉の影響、防犯面にも関わります。生活の快適さを保つために、設置前に周囲への影響を想定し、対策を講じることが大切です。

適切な防振材や遮音カバー、排水経路の確保、周囲への配慮を盛り込んだ設置計画を立てると問題を最小限にできます。近隣への説明や許可もトラブル防止に有効です。

騒音や振動の伝わり方

室外機が地面や床に近い位置にあると振動が建物に伝わりやすく、特に集合住宅では上下階や隣家に不快感を与えることがあります。振動対策としてゴム脚や防振マットを使用すると伝播を軽減できます。

騒音は稼働音だけでなく、風切り音やファンの回転音もあり、設置場所や向きを工夫することで軽減できます。近隣が静かな住宅地の場合は特に配慮が必要です。

雨水や落ち葉などの影響リスク

1階に置くと雨水の跳ね返りや落ち葉、泥はねの影響を受けやすく、室外機の熱交換効率や耐久性に悪影響を及ぼすことがあります。周囲に植栽がある場合は定期的な清掃や簡易の覆いを検討してください。

設置面の排水確保や防錆処理、ドレン配管の詰まり対策も重要です。簡単なネットやフェンスでゴミの侵入を防ぐ工夫も有効です。

防犯・設置場所の安全性

地上に近い室外機は盗難やイタズラのリスクが高まります。特に人気のある機種や配線が見える状態だと標的になりやすいので、柵やボルト固定、防犯カメラの設置などを検討してください。

また、台風時の飛来物や強風による転倒リスクもあるため、固定の強化や転倒防止金具を付けると安心です。

デメリットを減らす設置・防護の工夫

配管の断熱性を高める、配管経路を短くする工夫、振動吸収材や騒音低減パネルの採用で多くのデメリットを緩和できます。室外機周りに風よけを設けることで効率低下やゴミの侵入を防げます。

また、管理組合や隣人への事前説明、定期清掃のスケジュール化、点検しやすい配管取り回しにしておくことも重要です。これらの対策は初期費用がかかりますが、長期的には維持コストの低減につながります。

購入・設置を検討する際の判断基準と最終判断の目安

購入・設置判断では、配管長・高低差がメーカー基準内か、工事費とランニングコストを総合的に比較して納得できるかがポイントです。賃貸や管理規約に抵触しないかの確認も必須です。

具体的には以下をチェックしてください。

- メーカーの配管長と高低差の基準内か

- 見積りに断熱材、配管カバー、防水処理が含まれているか

- 将来の修理や交換時の作業性が確保されているか

- 騒音・振動対策や防犯対策が講じられているか

これらを満たしていれば設置を前向きに検討してよい目安になります。満たしていない場合は設置位置の変更や別機種の検討、あるいは専門業者と再調整を行ってください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!